共通ポイントの「Ponta(ポンタ)」を2010年3月から展開するロイヤリティ マーケティングは6月9日、報道陣向けにセミナーを開催し、KDDIとの業務資本提携、au PAYとのサービス連携開始によって変化した直近2年間の展開状況を振り返った。ますます熾烈さを極める共通ポイントのサービス競争の中にあって、Pontaが目指す世界とは?

共通ポイントの「Ponta(ポンタ)」を2010年3月から展開するロイヤリティ マーケティングは6月9日、報道陣向けにセミナーを開催し、KDDIとの業務資本提携、au PAYとのサービス連携開始によって変化した直近2年間の展開状況を振り返った。ますます熾烈さを極める共通ポイントのサービス競争の中にあって、Pontaが目指す世界とは?

メルカリが運営するメルカリ総合研究所は5月16日、オンライン発表会を開催し、個人間商取引(CtoC)の価格や、商品流通量の変動を指数で可視化した「メルカリ物価・数量指数」を発表し、一般公開した。東京大学100%子会社の東京大学エコノミックコンサルティング(略称「UTEcon」)と共同開発した。

Square(スクエア)は4月12日、iPadを組み合わせて利用できるPOSレジ端末「Squareスタンド」の第2世代版を、日本を含む世界8カ国(米国、カナダ、日本、オーストラリア、イギリス、アイルランド、フランス、スペイン)で同時発表した。洗練されたデザインと、そのスタイリッシュさでは決済端末界の「オシャレ番長」とも目される同社の最新ハードウェアについて、本体から外箱までを含めてレビューする。

銀行振込による集金は、クレジットカードよりも決済手数料が安くて良い。ところが実際に蓋を開けてみれば、請求書と実際の入金とを1つ1つ突合する作業、いわゆる「消し込み」地獄が待っていることは、経理を仕事にしたことがある方なら大きくうなづけることだろう。そんな地獄を誰でも経験できる「消し込みシミュレーター」ゲームが、Stripeから登場した。プレイすると、4月14日から同社が新たに提供開始した「銀行振込機能」のメリットがじわじわと伝わってくるユニークな仕掛けだ。

プリペイド方式で提供される「ハウス電子マネー」のチャージ(入金)手段の1つとして、バリューデザインが銀行口座チャージを新たに追加するに当たって選んだのは、日本電子決済推進機構(JEPPO)が推進する「Bank Pay(バンクペイ)」との連携だった。3月17日に開催されたその発表説明会に、JEPPOの副会長も務める三井住友銀行・トランザクション・ビジネス本部長の磯和 啓雄(いそわ・あきお) 執行役員が同席。これまであまり語られてこなかったBank Payの将来ビジョンがいよいよ明らかになってきた。

3月1日から3月4日まで東京・有明の東京ビッグサイト東展示棟で開催された「リテールテックJAPAN 2022」(主催・日本経済新聞社)。長引くコロナ禍の中、徐々に人出の戻り始めた展示会場では、今年も魅力的な決済端末やソリューションが勢揃いしていた。今年もやっぱり、お目当ての決済端末を中心に筆者が見聞してきたところをレポートする。

2019年10月にVisaのライセンスを取得した千葉銀行は、クレジットカード事業を銀行本体事業に切り替えた後、2020年からはキャッシュカードと一体型のVisaデビットカードを主力商品の1つに据えた。同行が描いた「キャッシュレス」からの収益増は想定通りに進んでいるが、さらにその先にはシステムの共同化や業務の合理化をにらんだ地銀広域連合との業務連携が視野に入っている。2月22日にビザ・ワールドワイド・ジャパン(Visa)が開催したVisaデビットの記者向け説明会で、千葉銀行がカード事業の進捗を語った。

メルペイは2月17日、「金融教育に関するオンライン説明会」を開催した。同社では2022年4月からとなる成年年齢の18歳への引き下げ、また同時期に実施となる「新学習指導要領」の内容から今後ますます注目が高まる「金融教育」のニーズに着目し、高等学校新学習指導要領に対応した教材・指導案を同日からWeb上で無償公開した。

国際ブランドに対応したカード決済のアクワイアリング事業などを手掛けるAdyen(アディエン)は2月16日、オンラインで記者説明会を開き、日本のカントリーマネージャーとして新たにジョナサン・エプスタイン氏が就任したことを発表した。エプスタイン氏は、ペイパルの日本支社長やマネーツリーの会長をはじめ、30年以上に渡る金融分野での経験を有する人物で、Adyenの入社前は、人材育成・管理のラーニングプラットフォームを提供するコーナーストーン社で日本の代表を務めた。前任のマーテン・ウェッセル氏はアムステルダムのAdyen本社で新たな役職に就く予定。

「Visaのタッチ決済」を公共交通機関の乗車料金支払いに充てる取り組みが、国内外で活発化している。横浜市交通局では今年10月から、運行する横浜市営バスの2路線で実験導入をスタート。通勤路線では現金の取り扱いを取り止め、バス車内の「完全キャッシュレス」についても可能性を探る。バス事業者がタッチ決済に期待する効果と、それを阻むかのように立ちはだかる課題のそれぞれについて報告する。

ファーストキッチンと日本コンピュータビジョン(JCV)は12月1日、都内で共同記者会見を開催し、今月15日から都内3店舗で一般利用者を含めた実証実験を行う「顔認証決済」のサービスを披露した。顔認証決済の事例では、これまではクレジットカードを紐付け登録する仕組みが多く、サーバー管理型プリペイドにも対応する例はまだ多くない中で、同社のハウス電子マネー「マイファーストカード」にも対応した。実際の操作感や、将来のサービス拡張イメージをお伝えする。

今朝(2021年11月24日付け)の日本経済新聞朝刊一面に踊った「デジタル通貨の企業取引、22年にも メガバンクなど70社」の文字を目にして、「いよいよ日本でも始まるのか」と思った読者も多いかもしれない。この報道を後追いするかのように、この記事の主語ともなっていた「デジタル通貨フォーラム」の事務局を担当するディーカレットが同日午後に記者向け説明会を開催した。

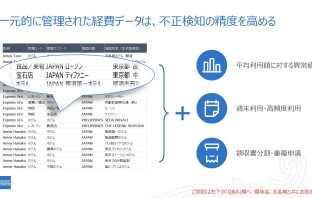

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は11月18日、富士通が同社の「アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カード」を全世界で採用し、世界最高水準の経費管理体制構築に向け、すべての富士通およびグループ会社の経費管理を一元化することを発表した。富士通は全世界約12万6,400人の従業員を対象に単一の経費精算・管理を行い、経費のDX化を戦略的に推進する。現在、経費精算方法や経費データは社内や国単位で別々に管理されているが、今後は経費精算方法と経費データを一元管理し、従業員の経費精算の効率化および経費データの分析の効率化を図るという。

2018年以降、急速に立ち上がった日本国内の「QR・バーコード市場」で、取扱高では68%超(同社調べ)という圧倒的な市場シェアを誇るPayPay。今年10月1日からはこれまで0円だった中小個店の決済手数料が有料化され、これが拡大に歯止めをかけるのではとの懸念がまことしやかに噂されていたが、注目の解約率が明らかになった。

国内有数のアミューズメント施設である富士急ハイランド(写真1、2)。その隣接する富士五湖周辺エリアで、「顔認証技術」を複数の利用場面で使える実証実験が11月1日から始まる。「実験」とは言いつつ、スマホアプリから専用のチケットを購入して申し込めば誰でも体験が可能と、限りなく商用化に近い完成度になっている。富士のすそ野で本誌記者が、最新式の顔認証の実力を体験してきた。