米ドル建てのステーブルコインである「USDC」。年明けから羽田空港・第3ターミナルの一部店舗で、決済手段としてこのUSDCを受け入れる実験が行われている。インバウンド(訪日外国人旅行客)を主な対象としているが、仕組み上、ステーブルコイン自体の保有に居住国は問われない。多くの人にとって人生で初めての体験となる「ステーブルコイン決済」がどのようなものか、サービス提供元のネットスターズが実演してくれた。

米ドル建てのステーブルコインである「USDC」。年明けから羽田空港・第3ターミナルの一部店舗で、決済手段としてこのUSDCを受け入れる実験が行われている。インバウンド(訪日外国人旅行客)を主な対象としているが、仕組み上、ステーブルコイン自体の保有に居住国は問われない。多くの人にとって人生で初めての体験となる「ステーブルコイン決済」がどのようなものか、サービス提供元のネットスターズが実演してくれた。

Binance Japan(バイナンス・ジャパン)は1月13日、東京都内で記者発表会を開催し、JCBブランドを搭載したクレジットカード「Binance Japan Card(バイナンス・ジャパン・カード)」の申込受付を同日から開始すると発表した。日本人が慣れ親しんだポイント還元の仕組みで暗号資産を付与することで、既存の決済サービスとブロックチェーン金融の接続を狙っていく。

SBI VCトレードおよびアプラスは12月25日、2026年春をめどに、米Circle社が発行する米ドル建てステーブルコイン(法定通貨に価値を連動させた暗号資産)「ユーエスディーシー(USDC)」を活用した店舗決済の実証実験を開始すると発表した。同実験では、大阪・関西万博の「EXPO2025 デジタルウォレット」で得られた成果を発展させ、新たなキャッシュレス決済モデルとして、QRコードを用いたUSDC決済の実現を目指す。あわせて、インバウンド顧客を中心に、国内におけるUSDC流通の実需創出を図る。今回の取り組みは、SBIグループが大阪府・大阪市と連携して推進する「国際金融都市OSAKA」における、先端的な決済インフラ整備を後押しするものとしても位置づけられている。

Visa Inc. は12月16日、米国においてUSDC決済サービスを開始したと発表した。これにより、米国Visaのイシュアやアクワイアラは、Circle社が発行するドル連動担保型ステーブルコインUSDCを用いて、Visa決済を行えるようになる。イシュアは資金移動をブロックチェーン上で速やかに行うことが可能となり、週末や休日も対応できるなど運用面での柔軟性が向上する。一方で、ユーザーがカード決済する際の体験に変更はない。サービス開始時点では、Cross River BankとLead Bankの2行が参加しており、両行はSolanaというブロックチェーン上でUSDCによるVisa決済を開始している。Visaは、2026年内に米国でこの取り組みをさらに拡大する予定。

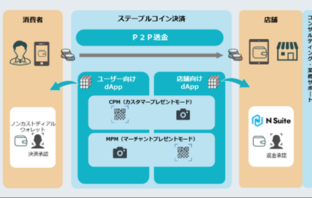

ネットスターズは12月23日、インバウンド旅行客向けに米ドル建ての新しい電子マネーであるステーブルコイン「USDC」を、羽田空港第3ターミナル内の一部店舗で支払い手段として新しく取り扱うサービス実証を行うと発表した。インバウンド旅行客が集まる羽田空港でサービス実証を行うことで、店舗とユーザー双方に新しい支払い体験を提供し、今後より簡単にステーブルコインが支払い手段として店舗に導入できることを目指す。サービス実証は近日開始される予定。ネットスターズは、ステーブルコイン決済の障壁の一つである加盟店側の煩雑な事務コストの課題に対応するソリューションとして、利用者による店舗決済用に、同社が提携するWEA JAPAN社が開発したステーブルコイン決済用のQRコードを提供する。

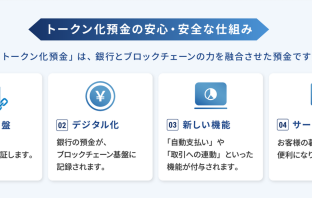

ディーカレットDCPは11月26日、シノケングループおよびゆうちょ銀行と3社で、ゆうちょ銀行のトークン化預金の活用に向けた協業のための基本合意書を締結したと発表した。トークン化預金は、銀行預金をトークン化したもので、銀行預金と同等の安心・安全性を備えつつ、ブロックチェーンなどの技術によってデジタル上で活用できる。取引記録や契約条件などのデータを連動させることで、資金の流れのコントロールや自動化など、多様なサービス提供が可能となる。今回の実正実験では、シノケングループの賃貸管理における月次賃料の支払いをユースケースとして、トークン化預金を活用した決済の自動化・効率化を検証する。

JPYCは10月24日、2025年8月18日付で資金決済法第37条に基づく「資金移動業者」(登録番号:関東財務局長第00099号)として登録され、準備期間を経て、日本初となる日本円建てステーブルコイン「JPYC(ジェーピーワイシー)」を2025年10月27日より正式に発行開始することを発表した。また、発行および償還の受付を行う専用プラットフォーム「JPYC EX(ジェーピーワイシーエクス)」を同日に公開する。同社が発行するJPYCは、資金決済法第2条第5項に基づく「電子決済手段」として日本円と1対1で交換が可能なほか、円建ての価値を維持したまま即時の送付・受領が行える特長を備える。また、ブロックチェーンを活用することで、低コストかつ高速なオンチェーン送金を実現し、発行残高の100%を超える日本円(預貯金および国債)によって価値を裏付けるなど、安全性を確保している。

日本円建てのステーブルコインを発行する事業者として、8月18日に金融庁から国内で初めて登録を受けた「JPYC」。ライセンス取得から一晩空けた翌日の8月19日、記者発表会でJPYC・代表取締役社長の岡部 典孝氏が事業展開の詳細について話した。その概要はすでに各所で報道されているものの、いかんせんこれまでになかった新しい概念ということもあり、いささか理解がしづらい。そこで本誌では、素朴な疑問による一問一答形式に構成を編集し直し、当日の岡部社長のコメント(※カギ括弧付きの箇所)を交えながら解説する。

Stripeは6月12日、Shopifyとのパートナーシップを強化し、今後数週間以内に、34カ国のShopify加盟店が、米ドルに連動したステーブルコイン「USDC」による支払いを受け付け可能となると発表した。これにより、買い物客は自身の暗号資産ウォレットを使用して、Baseブロックチェーン上でUSDCによる支払いができるようになる。Stripeでは、受け取ったUSDCを自動的に加盟店が希望する現地通貨に換算し、他の支払いと同様に銀行口座へ入金することができる。また、加盟店はUSDCをそのまま外部ウォレットに送金することも可能。世界的にステーブルコインによる取引が急増する中、Stripeは加盟店が暗号資産インフラの複雑さに煩わされることなく、新たな需要に対応できるよう支援を進めており、今回の取り組みもその一環としている。

日本国内でリアル(対面店舗)展開する共通ポイントとしては、Tポイントに続く2サービス目として2010年に登場した「Ponta(ポンタ)」。開始から15年を経て、共通ポイントを取り巻く競争環境はますます熾烈さを極めている。愛されるキャラクター、ポンタくんの存在も大きな強みであるPontaの15周年施策の数々と、未来の展望を取材した。

TISは2月21日、double jump.tokyoに出資し、ブロックチェーン技術を活用したステーブルコイン決済サービスの展開を共同で推進すると発表した。今回の協業により、TISの決済サービスに関する知見とdouble jump.tokyoのブロックチェーン技術を融合し、ステーブルコイン決済の普及を促進する。ステーブルコインは、法定通貨やコモディティの価格に連動することで価値を安定させたデジタル通貨であり、国際的な送金やキャッシュレス決済の手段として注目を集めている。今回のサービスでは、ブロックチェーンの分散性と透明性を活かした直接送金型決済の仕組みを採用する。従来の決済ネットワークに依存せず、消費者と加盟店の間でステーブルコインの即時決済を可能にすることで、トランザクションコストを削減し、よりシンプルかつ迅速な決済プロセスを実現する。

ロイヤリティ マーケティング(LM)は12月16日、Ponta会員とWeb3サービスをつなぐ独自ブロックチェーン「MUGEN Chain」を構築し、同日より、MUGEN Chainを活用したWeb3プラットフォーム「MUGEN Portal」の提供を開始したと発表した。Ponta会員は会員IDで簡単にログインでき、MUGEN Portal上で多様なWeb3サービスを利用できる。LMは、MUGEN Portal上の第一弾の機能として、「サステナブル領域における消費者の貢献行動の可視化」をテーマにした「みんなの応援実績」を提供する。同機能では、LMが提供するSDGsアプリ「Green Ponta Action」と連携し、従来課題とされていた寄付への貢献度の見えづらさを解消する。ユーザーごとの寄付貢献金額をMUGEN Chainに記録し、MUGEN Portal上で表示することで、全体および個人の貢献度を明確化する。さらに、ユーザーの貢献額に応じて、NFTやPontaポイントなどの特典をプレゼントする。

ジェーシービーおよび富士通は10月21日、明治大学政治経済学部の小早川周司教授監修のもと、中央銀行デジタル通貨(Central Bank Digital Currency、以下、CBDC)を活用したブリッジ(中継サービス)によるインターオペラビリティ(相互運用性)の実現に向けたホワイトペーパーを共同で作成し、公開した。 同書では、キャッシュレスサービスの相互運用性の実現を目的としてCBDCを活用し、多様なキャッシュレスサービス間でオンライン、オフライン取引を実行できる仕組みについて、論考を深めているという。

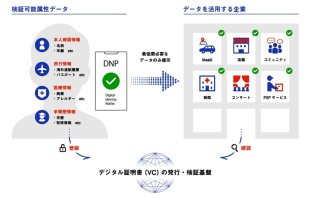

大日本印刷(DNP)は8月28日、個人のアイデンティティ情報を管理する「分散型ID」に基づいたデジタル証明書(VC: Verifiable Credentials)の発行・検証を行う「DNP分散型ID管理プラットフォーム」の提供を同日より開始すると発表した。このプラットフォームにより、生活者は自身のアイデンティティ情報を主体的に管理し、企業や団体に対してプライバシーを保護しながら情報を開示できるようになる。企業や団体にとっても、偽造情報のリスクを軽減し、安全なデータ流通を実現できる。DNPは、金融、通信、旅行、自動車、教育などの業界をターゲットにこのプラットフォームを展開し、2029年度までに累計35億円の売上を目指す。

ディーカレットDCP、インターネットイニシアティブ(IIJ)、GMOあおぞらネット銀行の3社は8月28日、IIJが環境価値取引の一方式である「非化石証書」のデジタルアセット(資産)化を開始したと発表した。ディーカレットDCPが2024年7月から運用を開始した「DCJPYネットワーク」上で、GMOあおぞらネット銀行が発行したデジタル通貨「DCJPY」を用いることにより、価値の移転と決済取引を同時に完了できるのが特長。