今年も千葉市美浜区の幕張メッセで「東京ゲームショウ2025」(主催:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 CESA)が開催された。今年12月に完全施行が予定されている「スマホ法」との兼ね合いから、決済業界ではプラットフォーマーが運営する公式アプリストアの「開放」に伴う「アプリ外課金」市場の行方が気になるところだが、その最たる市場がアプリゲームだろう。法改正によるルール変更を見越して、早くもアプリ外課金の提供に動く事業者の声を会場で聞いた。

デジタルガレージのアプリ外課金は海外販売も完全サポート

9月25日〜28日の日程で開催された「東京ゲームショウ2025」。一般公開の後半2日間に先立って開かれたビジネスデイでも1日5万人を超える盛況ぶりで(写真1)、4日間の来場者総数は26万3,101人だった(東京ゲームショウ2025 PR事務局の発表による)。

写真1 ゲームといえばあの企業、が次々と立ち並ぶ「東京ゲームショウ2025」会場

ふだんゲームとはさほど縁のない筆者が今回、きらびやかな会場へと足を運んだのは、今年12月に完全施行が予定されている「スマホ法」(正式名称:スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律)がゲームの決済(課金)事情にもたらす影響を確かめるため。これまでApple、Googleなどの巨大プラットフォーマーが一手に取り仕切ってきたアプリストアが、いよいよ外部の決済システムにも門戸を開き始めることの萌芽を見つけるためだった。

広大な会場を迷子になりながら巡っていると、「アプリペイ」の名称が掲げられたブースを発見(写真2、3)。さっそく話を聞いてみた。

写真2 アプリペイ(AppPay)のブース

写真3 ゲーム一辺倒の会場内で、「ペイ」の文字を見つけてちょっと落ち着く筆者

「アプリペイ」とは会社名ではなく、デジタルガレージが2023年から提供しているスマホ向けのアプリ外課金サービスの名称である。当初は一部ゲーム事業者向けに提供していたが、先述のスマホ法が可決、成立した2024年6月のタイミングを契機として本格稼働へと移行した。

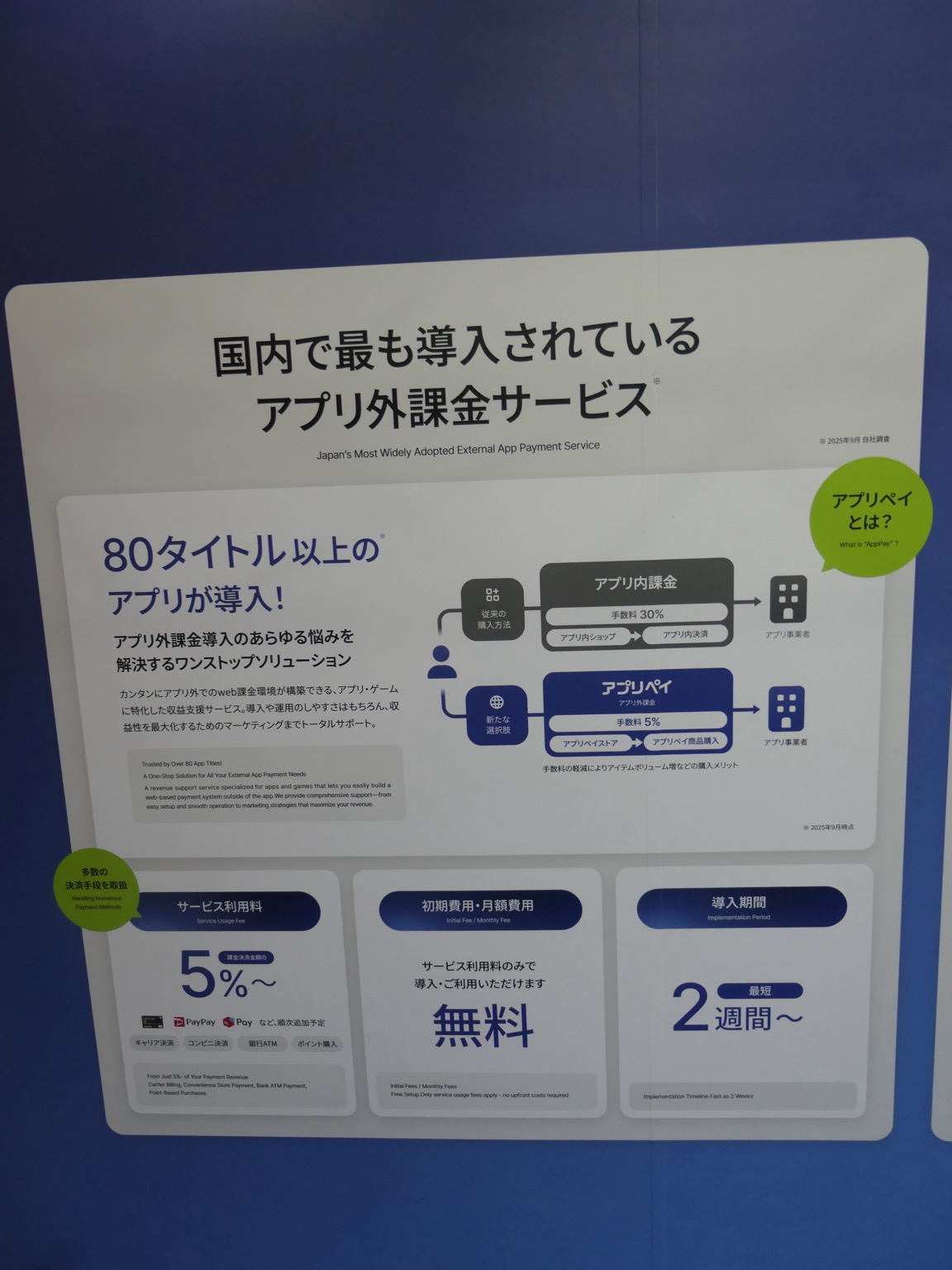

アプリペイはデジタルガレージが運営する独立したWebサイトとして存在しており、その中に参加するゲーム事業者などのストアがモールのように立ち並ぶ構成となっている。ゲームのユーザーは、まず最初にアプリペイの会員登録を済ませる必要があり、会員ログインした上で各ストアが販売しているゲーム内の課金アイテムを購入する流れとなる。その際の決済方法には、Visa、Mastercard、JCBなどのクレジットカードをはじめ、PayPayなどのコード決済、キャリア決済、コンビニ決済、銀行ATM、ポイント購入と、充実のラインアップが用意されている(写真4)。

写真4 アプリペイのサービス概要

それもそのはず、決済機能の部分はデジタルガレージのグループ会社であるDGフィナンシャルテクノロジー(旧・ベリトランス)が担っており、決済代行事業者として同社が培ってきた決済サービスの間口の広さが、そのままアプリペイに適用されているためだ。

一方、アプリペイを導入するゲーム事業者の側から見て、最大の魅力は低廉な手数料体系。プラットフォーマーのアプリストアの決済手数料が30%と言われるのに対し、アプリペイでは「5%〜」とする。初期費用や月額費用も無料で、課金額に応じた決済手数料だけで導入可能という。30%と5%の差分は実に大きく、アプリペイのアプリ外課金へ移行が進めば進むほどゲーム事業者の利益が劇的に改善することは明白だ。

この他にも、アプリストアの決済に比べると先述した「利用できる決済手段の幅広さ」をメリットに感じるゲーム事業者も多いそうだし、アイテムの販売金額についても規制がないため、自由に金額設定できる点も魅力に映るようだ。

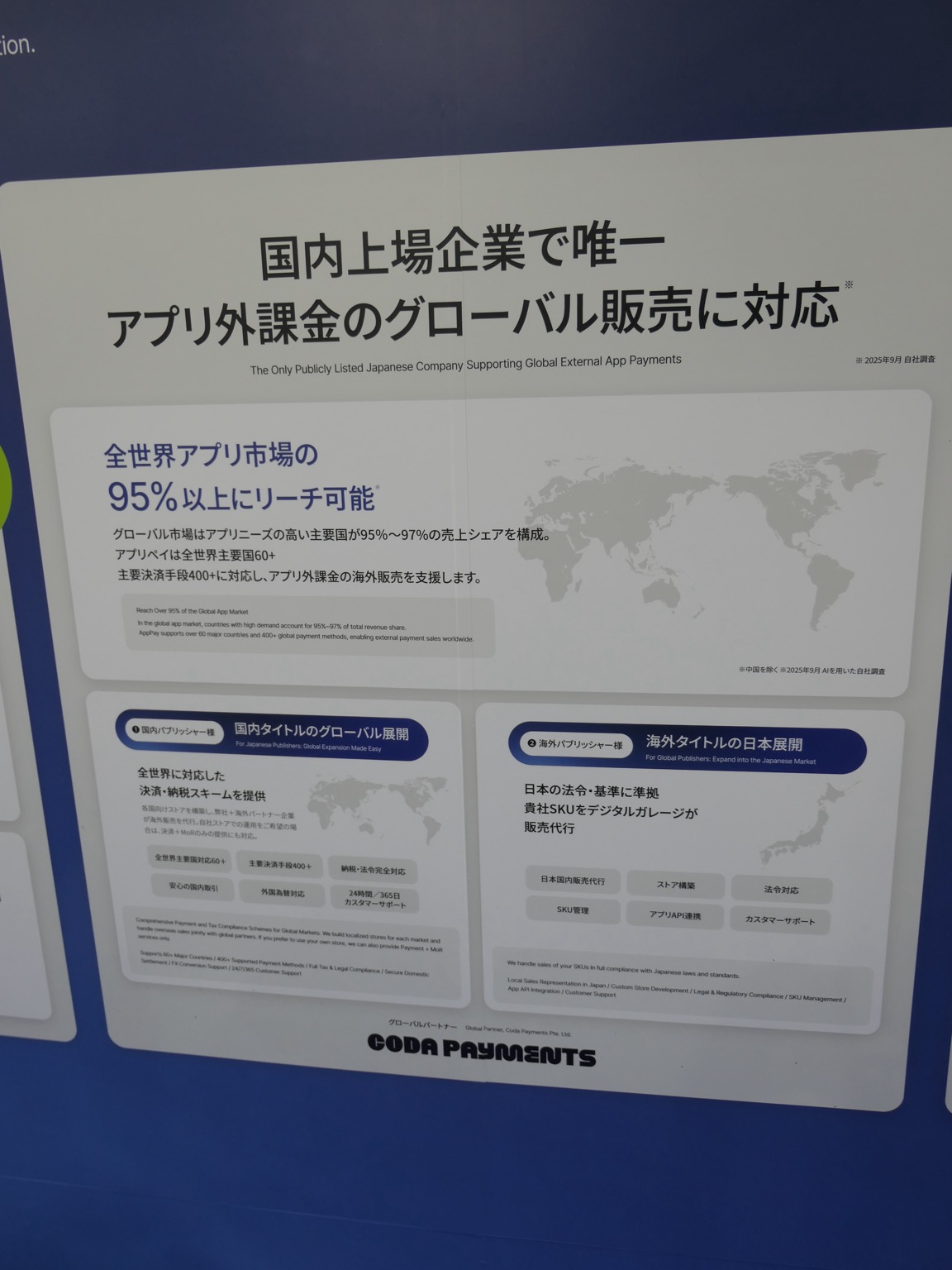

また今年の9月24日からは、まさに今回の東京ゲームショウにタイミングを合わせた格好だが、アプリペイによる海外での販売機能についても提供を開始した。世界各国や各地域での販売に必要な法令対応、決済代行、税務申告、返金管理などの業務を一括で提供する(写真5)。これは、ゲーム事業者などに代わって法的な販売主体を担う「Merchant of Record(MoR)」機能とも呼ばれるそうだが、デジタルガレージは今回の提供にあたりシンガポールのCoda社と提携。このCoda社が法的な販売主体となる。

写真5 海外販売機能の提供ではシンガポールのCoda社と提携した

アプリペイには2025年9月末時点で約40タイトルのゲームが対応しており、契約ベースではすでに80タイトルを突破しているとのこと。東京ゲームショウの会場でも数多くの海外ユーザーを目の当たりにしたように、ゲームユーザーに国境の垣根は存在しないと感じられるので、年末に控えたスマホ法の完全施行と海外販売対応の施策により、導入先の裾野はますます広がりそうだ。

「モンストwebショップ」を昨年8月から展開するMIXI

ところで筆者のようにスマホゲームに疎いとなおさらだと思うが、「スマホ法」によってアプリストアが開放されると聞くと、今後はゲームアプリを操作しながら、プラットフォーマーが提供する以外にもさまざまな決済手段を通じて有償のライセンスやアイテムを購入したりできるようになるのかなと考えてしまうのだが、事実はそうでもないという。スマホ法が完全施行されたとしても、プラットフォーマーの規約などとの兼ね合いもあり、すぐさまアプリ内決済ができるようになるかは明確でないのだそうだ。

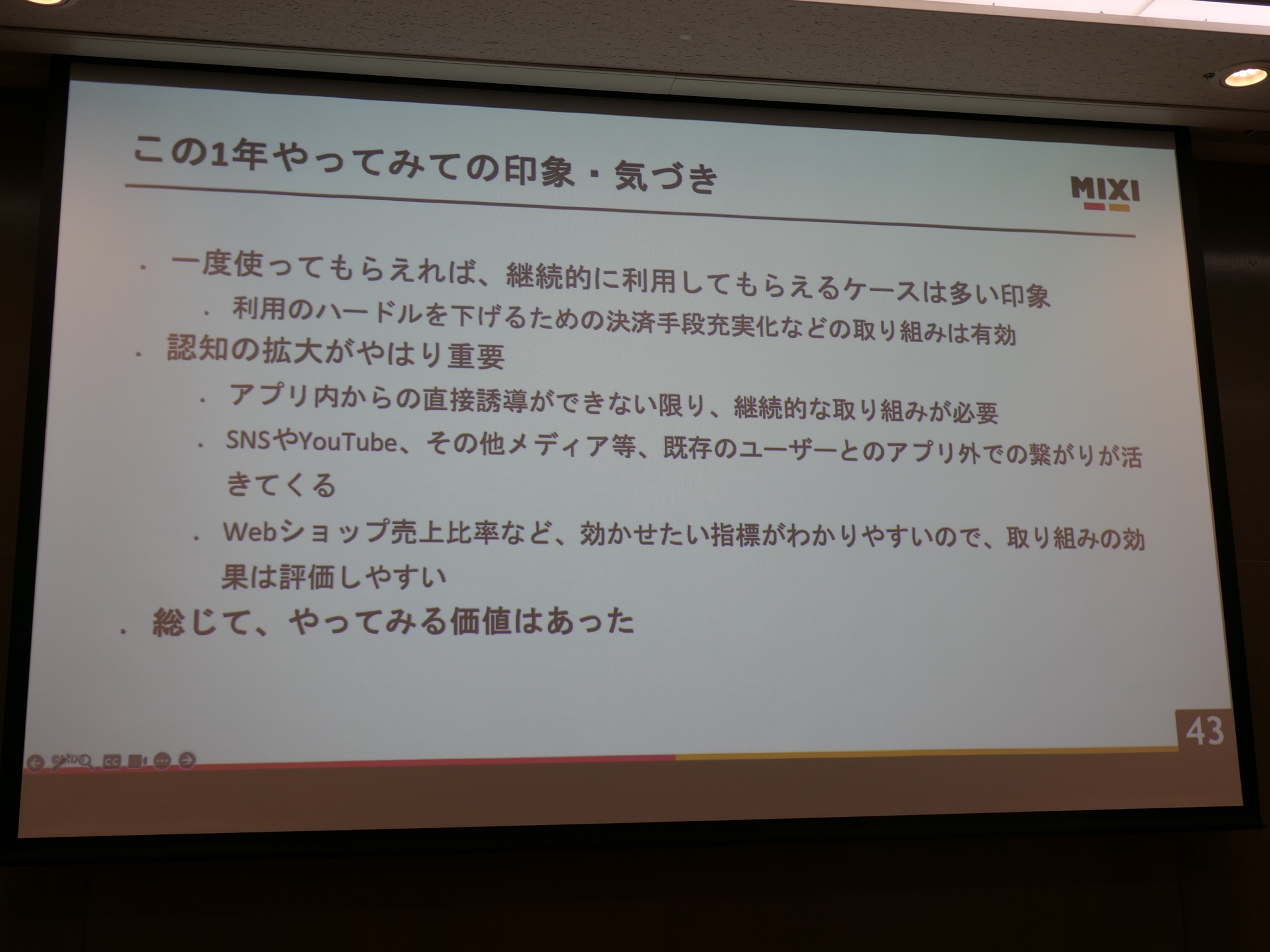

そのような事情から、アプリペイも外部の独立したWebサイトとなっているし、「アプリストアの外でアイテムなどを買って、購入した内容をアプリ内に反映させる」というやや面倒な手順を踏む形式になっている。そのため、せっかくゲーム事業者がアプリ外課金を導入したとしても、ユーザーをゲームアプリから外部の課金サイトへ誘導してくる仕掛けや仕組みがなければ使ってもらえないという課題に直面する。

2024年8月からアプリ外課金のWebショップを立ち上げているMIXI(ミクシィ)でも、「課題は認知の拡大や、アプリ内じゃないところからどうやってWebショップに誘導してくるのかの動線の設定にある」(MIXI・開発本部 たんぽぽ室 マネージャの橋本 広大氏/写真6)と胸のうちを明かす。

写真6 MIXI 開発本部 たんぽぽ室 マネージャの橋本 広大氏

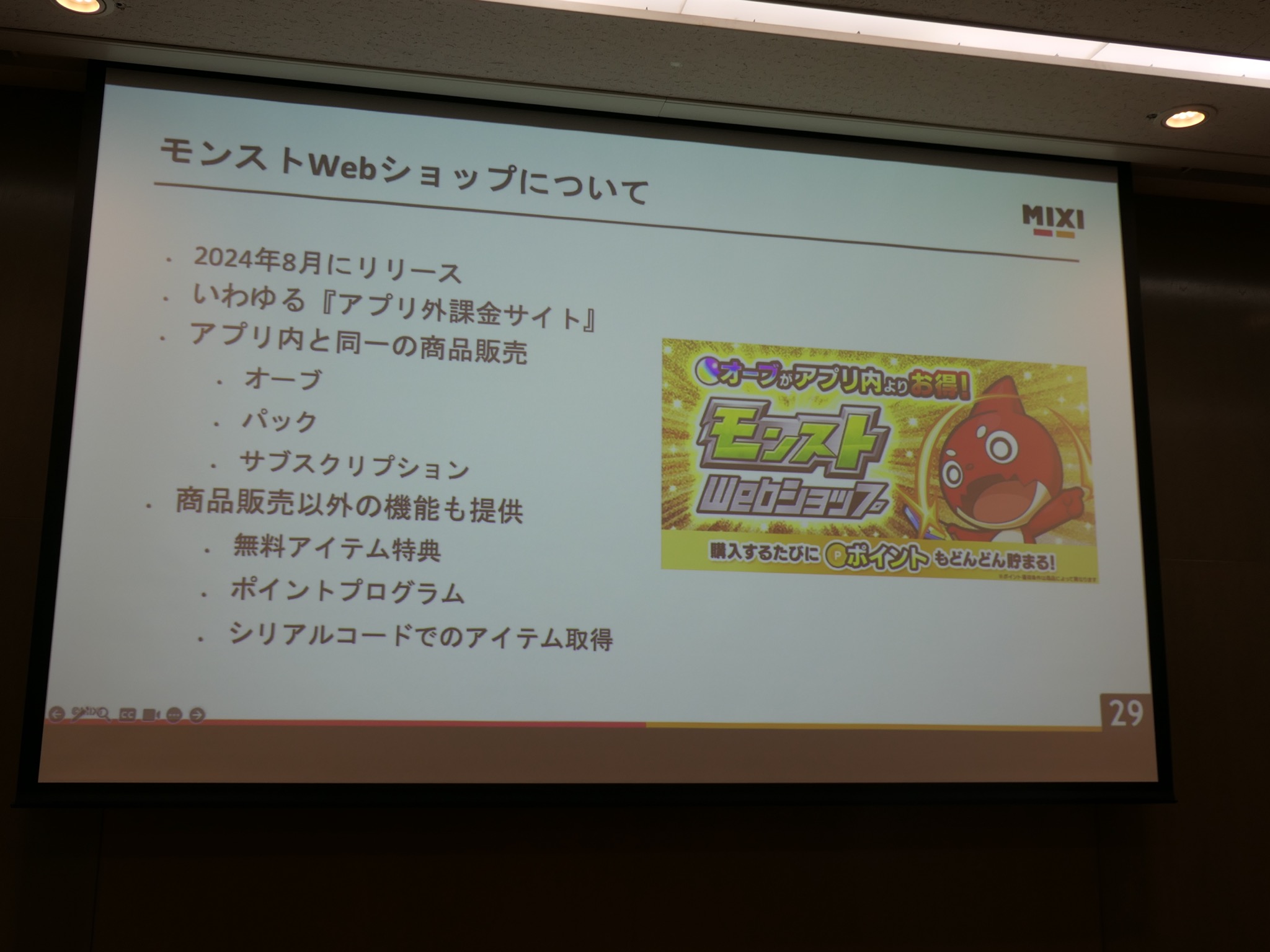

MIXIでは開始からまもなく12周年を迎えるという代表作「モンスターストライク」をはじめ、さまざまなゲームタイトルを提供しているが、「利益率の向上策として(現在の)30%を圧縮できるとよい」(橋本氏)と考え、「モンストWebショップ」の開設に至ったという(写真7)。

写真7 モンストWebショップの概要

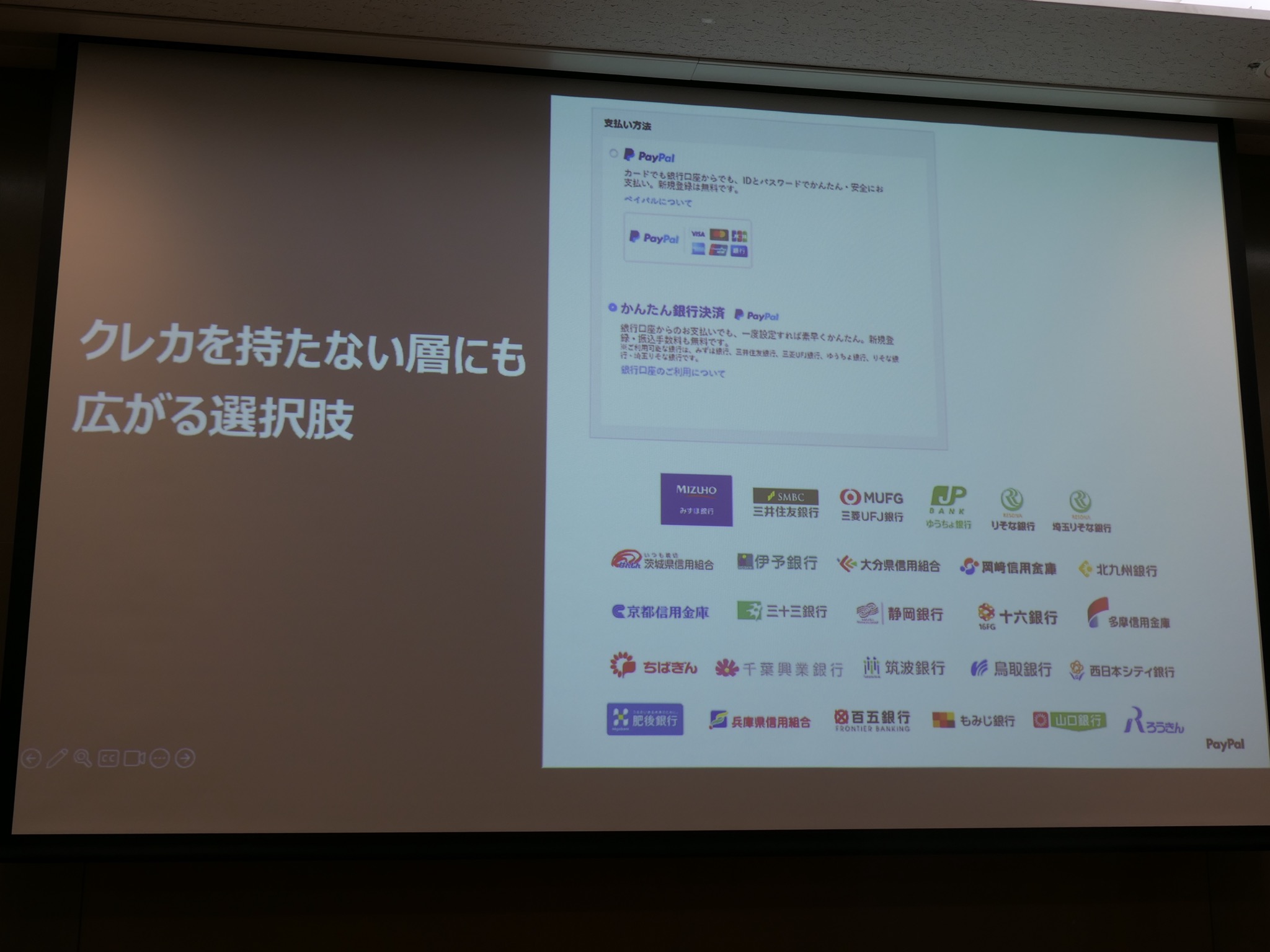

その際に決済手段として選んだのは、PayPal(ペイパル)だ。「お客様の『使いたくても使えない』を減らしたいと考えた。間接的であってもいいので、クレカ、銀行、コンビニの3つを押さえるとかなりカバーできる、と考えてPayPalの導入を決めた」(橋本氏)

毎回、クレジットカード番号を入力しないで使えるPayPalの「アカウント連携型決済」が使える安心感も決め手になったという。

やはり悩みの種は同様で、「プラットフォームの規約等々の事情もあり、アプリ内からの直接の誘導ができない」(橋本氏)ため、開設したWebショップでは無料アイテム特典の配布や、シリアルコードでのアイテム取得など、課金販売以外の誘導要因も盛り込んでいるという。また、アプリ内では購入できないWebショップ限定のアイテムや、アプリ内よりも内容がお得なアイテムの販売、あるいは、アプリ内では1個しか購入できないアイテムをWebショップでは複数個でも購入可能にするなど、随所に工夫をこらしている(写真8)。

「一度使ってもらえると継続的に使ってもらえるので、継続的な取り組みが重要になる」(橋本氏)

写真8 モンストWebショップ、開設後1年の振り返り

世界のPayPalも、ゲーム業界の新市場に熱視線

MIXIが導入したPayPalも、東京ゲームショウ2025に出展していた。東京ゲームショウへの同社の参加は数年ぶりというが、会場案内版や通路に展開された広告量の多さから(写真9)、ゲーム業界への浸透に向けた並々ならぬ意欲が伝わってきた。

写真9 ゲームショウ会場の各所で見かけたPayPalのロゴマーク

今年6月、新たにPayPalの日本事業統括責任者に就いた余伝 道彦(よでん・みちひこ)氏(写真10)は、PayPalがゲーム業界に有効な理由として、「ユーザーはゲームに没入していたいので世界観を損ねずに決済できることが大事。PayPalならばワンクリックで決済が完了する」ことの意義を強調した。「例えばクレジットカードをお持ちでない層の方は、コンビニへ行ってプリペイドカードを買ってくる必要があるが、事前に購入していればまだしも、ゲームの途中で買って帰ってくるのは大変だ。PayPalならば銀行振込で、しかもワンクリックで決済できる。(ゲームユーザーの)裾野を広げる意味でも貢献していると思う」(写真11)

写真10 PayPal東京支店 日本事業統括責任者の余伝 道彦氏

写真11 クレジットカードに加えて、対応する銀行口座も増加している

PayPalとゲームの相性の良さは、実はスマホゲームに始まったことではない。日本ではニンテンドースイッチやプレイステーションといった専用ゲーム機がPayPalでの決済に対応しているし、世界中のゲームパブリッシャー(ゲームの提供元)の数でいえば10万社以上と、「PayPalを使っていないゲーム会社は存在しないくらい」(余伝氏)だという(写真12)。

写真12 ゲーム業界の名だたるブランドがPayPalを導入している

なお、PayPalでは「特にゲーム向けということでの手数料率は特別設けておらず、相対で決定する。もちろん、30%になることはない」(PayPalブースの説明員)そうだ。

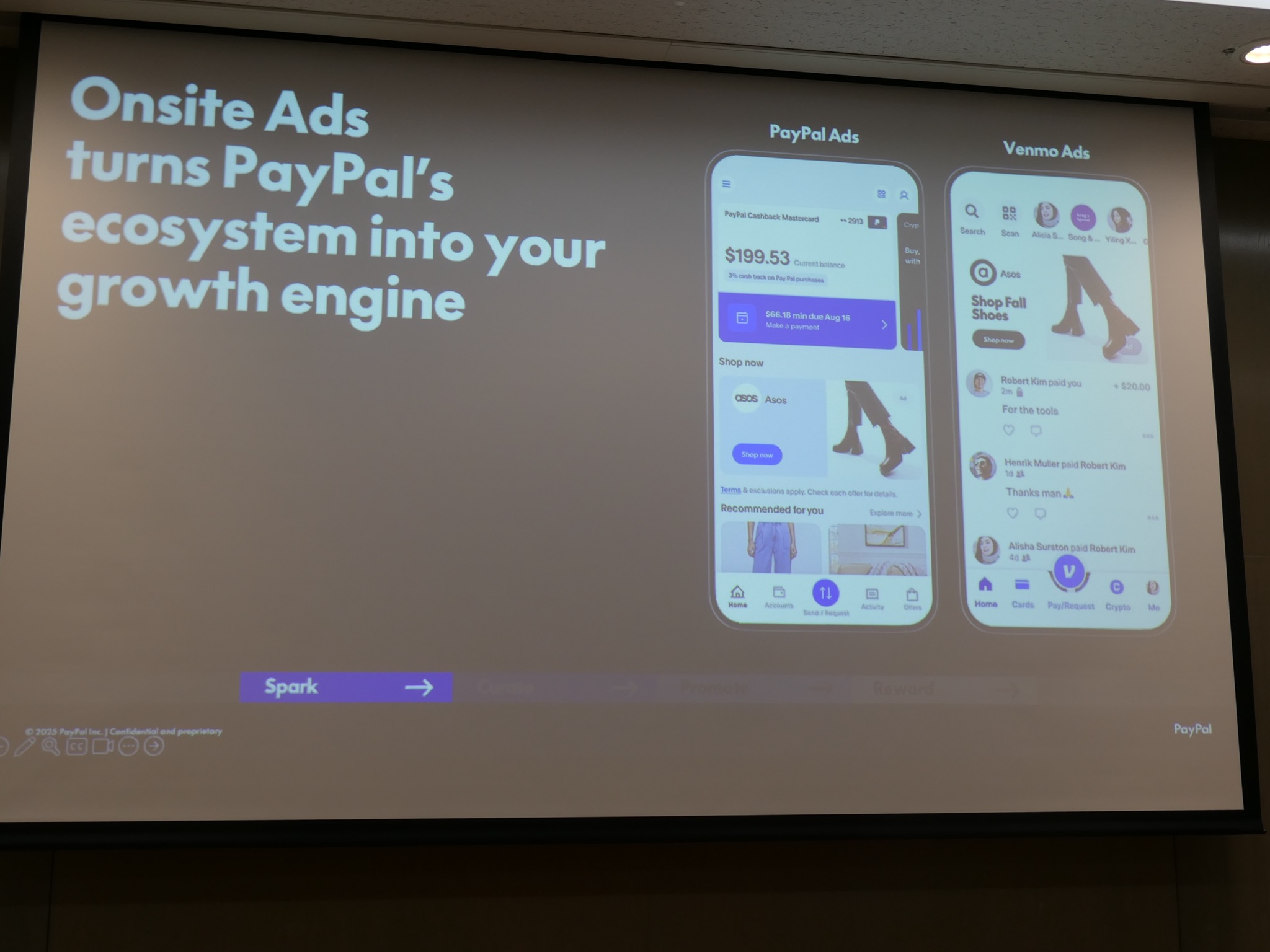

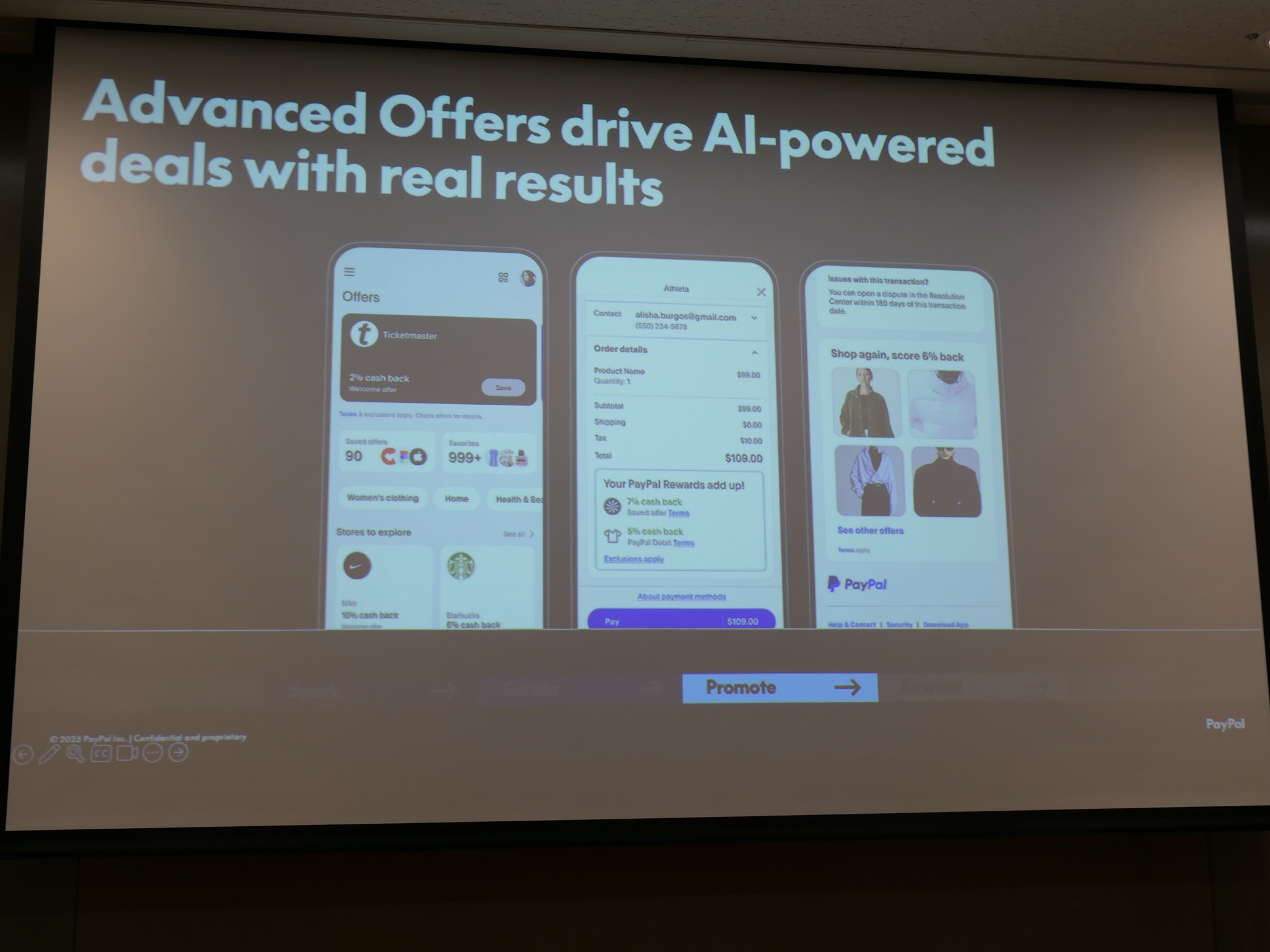

さらに、ゲーム業界に向けて、同社が新たに立ち上げた広告事業の「PayPal Ads(ペイパル・アズ)」も展開する。昨年からはAIを用いたより高度な提案広告も提供を始めるなど、決済会社のPayPalとしては新規参入領域にも当たる収益ソリューションとして位置付けられている(写真13〜15)。

写真13 PayPalとVenmo(日本未提供)の各画面に広告を配信する

写真14 ユーザーの取引内容に応じてAIによる商品提案も

写真15 PayPal Ads参加企業の例

PayPal Adsを担当するPayPal広告事業ディレクターのサンディ・ムサ氏(写真16)は他社の広告事業との違いとして、こう語る。「他社と一番異なるのは、われわれがコマースの取引データを持っているところにある。そこからお客様がどのようなものを購入するかが予測できる。お客様に対してどのような広告を出すか、どこをターゲットにしていくのが最適といったことを実際にデータとして提供できることも強みだ」

写真16 PayPal PayPal広告事業ディレクターのサンディ・ムサ氏

もともとグローバルな決済プラットフォーム提供企業であるPayPalにとっては、日本の「スマホ法」はもちろんのこと、世界中でのアプリ外課金ニーズの高まりは肌身にひしひしと感じてきた決済の新市場だろう。一方で、「いつからアプリ内決済ができるようになるのかわからない」「アプリ内から外部サービスへリンクできない」といった点で、まだまだ完全とはいえないアプリストアの解禁事情と、それにまつわる課題も見えてきた。

ゲーム業界と決済業界の協業は、まさにこれからが面白くなりそうだ。

※2025年10月9日12:40に、「アプリ内決済の今後の外部開放見通し」に関して、一部記事中の表現を変更しました。