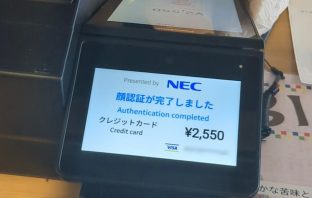

福岡を本拠とする「TRIAL(トライアル)」の小型スーパー店舗、「TRIAL GO(トライアル・ゴー)」がこの11月に都内初出店を遂げた。トライアルではハウス型プリペイド決済サービスの「SU-PAY(スーペイ)」を提供しているが、この追加サービスとして「顔認証決済」が利用可能になっており、TRIAL GOは全店で対応している。ということで、都内初出店のTRIAL GOでさっそくSU-PAYの顔認証決済を試してきた。

福岡を本拠とする「TRIAL(トライアル)」の小型スーパー店舗、「TRIAL GO(トライアル・ゴー)」がこの11月に都内初出店を遂げた。トライアルではハウス型プリペイド決済サービスの「SU-PAY(スーペイ)」を提供しているが、この追加サービスとして「顔認証決済」が利用可能になっており、TRIAL GOは全店で対応している。ということで、都内初出店のTRIAL GOでさっそくSU-PAYの顔認証決済を試してきた。

(前回のあらすじ)10月13日の閉幕まで残すところ約2カ月となった「大阪・関西万博(正式名称:2025年日本国際博覧会)」の会場へ、せっかくなので各所の顔認証サービスを体験しながら、乗りつないで移動してみようと思い立った筆者。日暮里から成田空港へ、そして関西国際空港から南海電車、Osaka Metroと乗り継ぐ長旅を経て、ついに万博会場の入場ゲートで顔認証を突破するところまでたどり着いた。万博会場内は「完全キャッシュレス」なだけでなく、顔認証とキャッシュレスを組み合わせた『顔決済』にも対応しているという。

今年4月13日に開幕した大阪・関西万博(正式名称:2025年日本国際博覧会)も、10月13日の閉幕まで残すところ約2カ月となった。会場内は完全キャッシュレスをうたい、万博専用に用意された電子マネーや顔認証決済が導入されている。そこで、これから駆け込む人たちも多いであろう万博会場からキャッシュレス視点での見どころを紹介したい。ただし、会場までの行程は、各所で提供中の顔認証サービスをつなぎながら「ひと筆書き」で行かねばならないというルールを課してみた。

西日本旅客鉄道(JR西日本)はかねて予告していた通り、5月28日にコード決済に対応するスマホ決済アプリ「Wesmo!(ウェスモ)」のサービス提供を開始した。Wesmo!はお店側が利用者の表示したコードを読み取るCPM(消費者提示方式)のほか、利用者がお店に掲出されたQRコードを読み取るMPM(加盟店提示方式)の両方に対応しているが、このMPMの提供にあたってひときわ目を引く「BLUEタグ」なる加盟店ツールが用意された。新しもの好きの電子決済マガジンが、専用NFCタグが埋め込まれているというBLUEタグの使い勝手を現地からレポートする。

国際決済ブランド対応のカードやスマホをかざすだけで、電車やバスなどの公共交通機関にそのまま乗車できる「タッチ決済乗車」に、首都圏ではいち早く対応した江ノ島電鉄。その江ノ電で、今月初旬から同じく国際決済ブランドのタッチ機能を利用した新しいサービスが始まった。三井住友カードが提供する総合交通アプリ「Pass Case」を通じて販売開始になったデジタル1日乗車券、「のりおりくん」の使い勝手を導入初日の江ノ電で思う存分体験してきた。

東武鉄道と日立製作所は、今年4月から一部で提供開始した生体認証サービス「SAKULaLa(サクララ)」を9月以降、本格展開へと移行した。コンビニエンスストアや家電量販店、ショッピングモール、東京スカイツリー、鉄道などさまざまな業種で本格展開し、全国の100カ所以上に順次導入していく予定だが、東武グループの食品スーパーマーケットである東武ストアの一部店舗でも、9月以降に対応店舗が広がり始めた。あらかじめ指の静脈情報を登録しておくことで、決済やポイント獲得などを手ぶらで利用できるというSAKULaLaサービスを記者がさっそく体験してみた。

京王電鉄は11月6日から、京王電鉄の全駅で「タッチ決済対応のカード(クレジット、デビット、プリペイド)や、同カードが設定されたスマートフォン等」および「QRコード」を活用した乗車サービスに対応した。今年3月25日から企画乗車券の「高尾山きっぷ」について、一部の駅で上記媒体による実証実験を開始していたが、11月6日からはタッチ決済の都度乗車に全駅で対応した。これを記念して、関東在住の記者がさっそくその「乗り心地」を体験してきたので、写真でレポートする。

千葉県・佐倉市のニュータウン、ユーカリが丘を走る山万ユーカリが丘線(以下、「ユーカリが丘線」、写真1・2)とコミュニティバス(こあらバス)で、今年(2024年)6月15日から「顔認証」と「QR乗車券」の運用が始まった。注目されるのは、これがよく見かける“実証実験”ではなく“本格導入”であること。地域の住民だけでなく、ユーカリが丘を訪れた人でも利用できるという「ユーカリPASS」を、実際に入手して、その使い勝手を試してきた。

数ある生体認証の方式の中にあって、指紋や手のひら静脈などと違い、意識して自分の身体の一部をかざしたりする必要がないのが「顔認証」の特徴だ。施設への入出場管理をはじめ、スマホでの本人認証などさまざまな分野で導入が進んでいる。さらには顔認証の結果を用いて、そのまま決済サービスと連動させてしまおうという意欲的な取り組みもある。鉄道の交通改札ゲートもその一つだが、いよいよ2025大阪・関西万博の開催が来年度(2025年度)に控えた関西エリアで、一般モニター実験を開始したOsaka Metroの顔認証改札機を体験してきたので、その模様をレポートする。

本日、2023年12月20日から東京都内のファミリーマートとローソンで、「スマホ用電子証明書」による「コンビニ交付サービス」がスタートした。実際にNFC搭載スマートフォンはどんな風に使うのか、マイナンバーカードと比べて手順に変化はあるのか、などなど気になって仕方ない人が多そうなので、本誌が都内でさっそく試してきた。

11月8日から10日の3日間、幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催された「鉄道技術展2023」(主催・産経新聞社)。鉄道・交通システムを中心に、インフラ、施設、電力、輸送、運行管理、車両、インテリア、旅客サービス関連など、ふだんあまりお目にかかれない鉄道分野の技術の「裏側」が覗けるような展示内容で、2010年から開催されている。今年の来場者数は3万5,000人で、昨年との比較では70%増の大入りだった。近年では切符や交通系ICカードに加えて、さまざまな認証方法を受け入れる動きが鮮明になりつつある自動改札機だが、デモとはいえそれらを実機で体験できると聞いて、喜び勇んで会場へ向かう筆者であった。

スマホ決済やデジタルポイントカードの普及なども手伝って、電車やバスの運賃収受に「QRコード乗車券」を用いたサービスが全国に広がりを見せている。そんななか、この4月から東京地下鉄(以下、「東京メトロ」)が運行する丸ノ内線で実験が始まった「デジタル1日乗車券」(実験期間は4月25日〜6月25日までの予定)。紙に印字されたものでなく、スマホ画面に表示したデジタルなQRコード乗車券の使い勝手を、誰もが手軽に体験しやすい機会かもしれない。実際の使い方を現場からレポートする。

Yahoo! JAPAN(ヤフー)が決済手段のPayPayを利用して提供する「顔認証支払い」の実証実験が、この4月17日からスタートした。レジでスマホを出す必要もなく、レジに設置されたカメラに顔を映すだけで、PayPay残高での支払いが終わってしまうというもの。この「顔認証支払い」の使い勝手を試してみようと、さっそく東京・渋谷区の代々木上原(写真1)にあるYahoo!マートのお店を訪ねてみた。

あの「Googleウォレット」が帰ってきた。言わずと知れた、Googleの提供するデジタルウォレットサービスの名称である。日本では、「Android Pay」→「Google Pay」と来て、ここで初めて目にする「Googleウォレット」だが、その始まりはかれこれ12年前にさかのぼる。

3月1日にサービス開始になったSMBCグループ のモバイル総合金融サービス「Olive」。その申し込みに応じて発行される「マルチナンバーレスカード」が約1週間後の3月8日、筆者の手元に届いた。さっそく近所のコンビニへ駆け込んで、世界初の仕組みである「フレキシブルペイ」の挙動を試してみた。