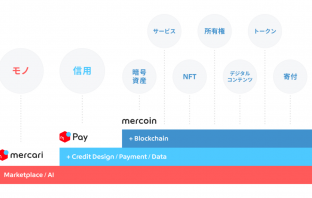

Bassetおよびメルコインは8月5日、メルコインによるBasset全株式の取得によって、同社がメルカリグループに参画することを発表した。Bassetは、暗号資産を始めとするブロックチェーンの分析技術を開発し、金融事業者を始めとした多業界におけるコンプライアンスを推進するRegTech企業。暗号資産を取り扱う金融機関における資金の動きのリアルタイム監視、危険な取引の兆候を自動検出する取引分析ツールを展開し、金融機関における効率のよいリスク管理とコンプライアンスの包括的な推進を支援している。今後、共同で暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行うことで、業界のリスク管理とコンプライアンスの包括的な推進を行い、安全な暗号資産・ブロックチェーンに関するサービスの実現を目指す。