日本国内でリアル(対面店舗)展開する共通ポイントとしては、Tポイントに続く2サービス目として2010年に登場した「Ponta(ポンタ)」。開始から15年を経て、共通ポイントを取り巻く競争環境はますます熾烈さを極めている。愛されるキャラクター、ポンタくんの存在も大きな強みであるPontaの15周年施策の数々と、未来の展望を取材した。

男性にも根強い人気を誇るポンタくんがあちこちに

共通ポイントの「Ponta(ポンタ)」を運営するロイヤリティ マーケティングは、同サービスが15周年を迎えることを記念し、4月をメインの展開期間として各種の施策やキャンペーンを実施する(写真1)。

15周年の特設サイトでは過去の周年記念時に展開したキービジュアルを公開するほか、X(旧・Twitter)でのイラストや写真投稿イベント、フォロー&リポストキャンペーンなどを展開する(Xでのイベントはすでに終了)。

また、「Ponta特典交換」で1,000ポイント以上利用したユーザーを対象に、抽選で15人に1人の確率で利用全額分のポイント(上限2,000ポイント)を贈呈するキャンペーンや、Ponta15周年記念グッズの入った福袋の販売、グッズの割引販売、Pontaが登場する絵本の出版、さらにはポイントを使ってのWebくじ引き「ロトPonta」の実施など、企画が目白押しとなっている(画面1)。

写真1 写真左から、ロイヤリティ マーケティング ブランディング&プロモーション企画部 マネージャー

の奥山 珠里氏、ロイヤリティ マーケティング 専務執行役員 COOの高木 朋行氏、ポンタくん(カメラ目線)

画面1 今年の3〜4月に集中的に施策を実施している

Pontaの15周年を祝うメインロゴのデザインでは、イチゴをフィーチャーした(画面2)。これは単にイチゴが可愛いからではなく、「15」周年と「いち」「ご」を掛け合わせることで考案されたデザインだそうなので、誰かにそっと教えてあげるとよいだろう。

このようにPontaの愛らしいキャラクターや、ぬいぐるみなどのグッズを眺めていると(写真2)、Pontaはさぞ女性ファンのハートを掴んでいるのかと想像してしまうが、実際は男性にも根強いファンが多いのだという。歴代のポイントカード券面(写真3)にももれなく登場している姿を眺めているうちにいつしか情が移ってしまったり、あるいはロイヤリティ マーケティングがスポンサーを務めるオリックス・バファローズの応援キャラクター「バファローズポンタ」の活躍なども、男性ファンの醸成に一役買っているのかもしれない。

Pontaのキャラクター人気は、競合ひしめく共通ポイント業界にあっても際立っているように映るが、認知度の高さを含めて、陣営が抱える強みの1つとなっている。

画面2 「15」周年と「いち」「ご」を掛けたロゴデザイン

写真2 Pontaはぬいぐるみのキャラクターとしても人気。手前はPonta 15周年記念のアクリルスタンド

写真3 もはや懐かしくもある? 歴代のPontaカードコレクション

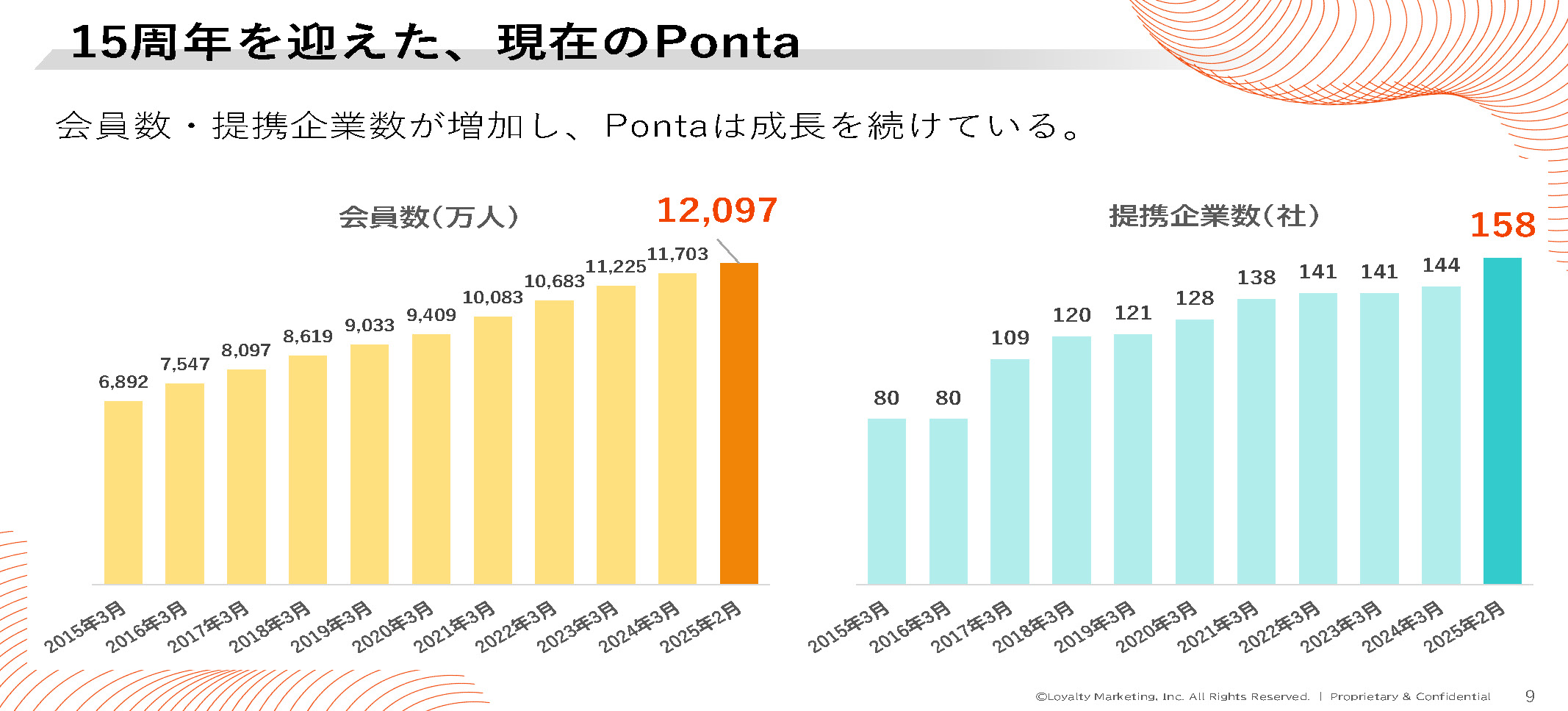

Ponta会員数は開始15年で6倍に、「中立性の高さがわれわれの強み」

ここでPonta 15年の歴史を振り返っておこう。Pontaは2010年3月に、ローソン、昭和シェル(現・出光興産)、ゲオの3社をはじめとする17社の企業と提携し、既存の会員を引き継ぐ形で発足、会員数2,007万人からスタートした。それから15年を経た2025年2月末時点では、158社の提携企業、会員数は1億2,097万人まで広がりを見せている(画面3)。

画面3 Ponta会員数と提携企業数の推移(2025年2月末現在)

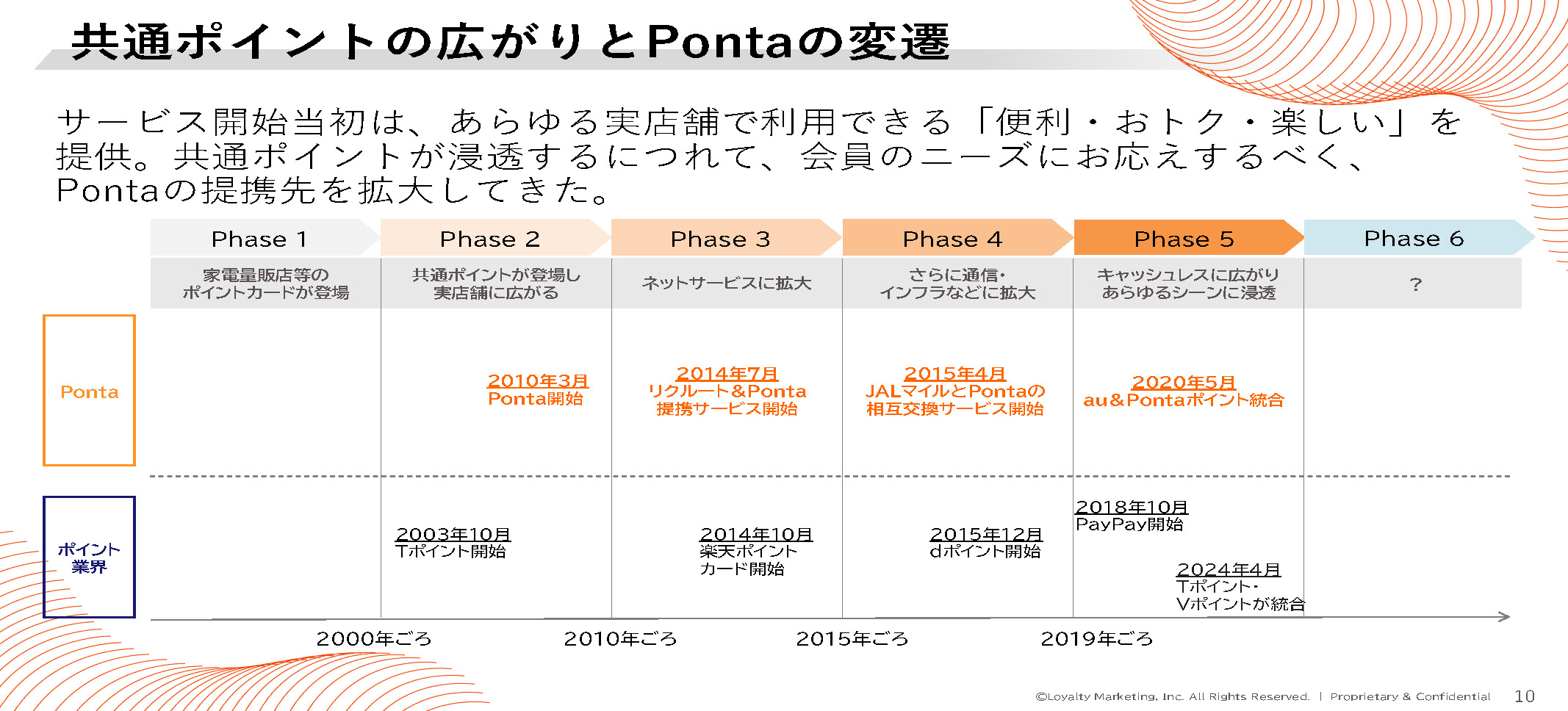

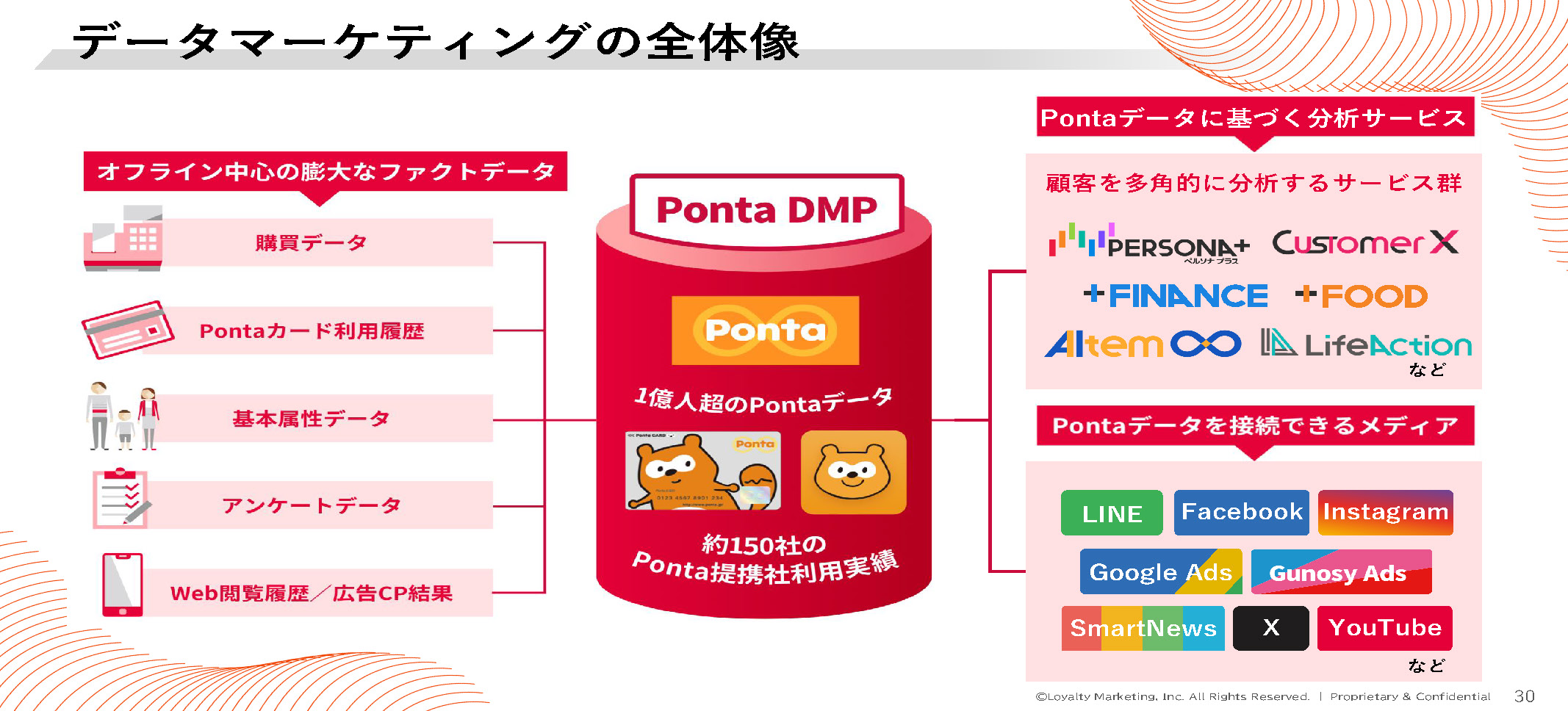

共通ポイントで競合する他社の動きとしては、2003年10月に開始した「Tポイント」のほか、Ponta開始以降も2014年10月に「楽天ポイント」、2015年12月に「dポイント」と参入が相次いだ(画面4)。「(共通ポイント事業者は)レンタルビデオ、Eコマース、携帯電話事業、とそれぞれに本業をお持ちだったが、われわれはポイント事業の専業だった。より中立性が高く、いろいろな企業を取り込めると考え、特長を出して展開してきた」(ロイヤリティ マーケティング・専務執行役員 COOの高木 朋行氏/写真4)

画面4 Pontaと共通ポイントをめぐる動向(年表)

写真4 ロイヤリティ マーケティング 専務執行役員 COOの高木 朋行氏

中立性は現実に提携先の支持を獲得した。2014年7月にはリクルート(当時・リクルートホールディングス)と、同年11月には日本航空(JAL)と資本業務提携を行い、ポイント事業での連携を打ち出した。まだ記憶に新しい2019年12月にはKDDIとも資本業務提携を発表し、auブランドのポイントをPontaに統合した。「これだけの大企業が集まって、すぐ一緒に仲間になることは難しかった。われわれの存在があったことで、それが出来たことは強みだ」(高木氏)

共通ポイントの競争は「どこも同じような構造になってきている」

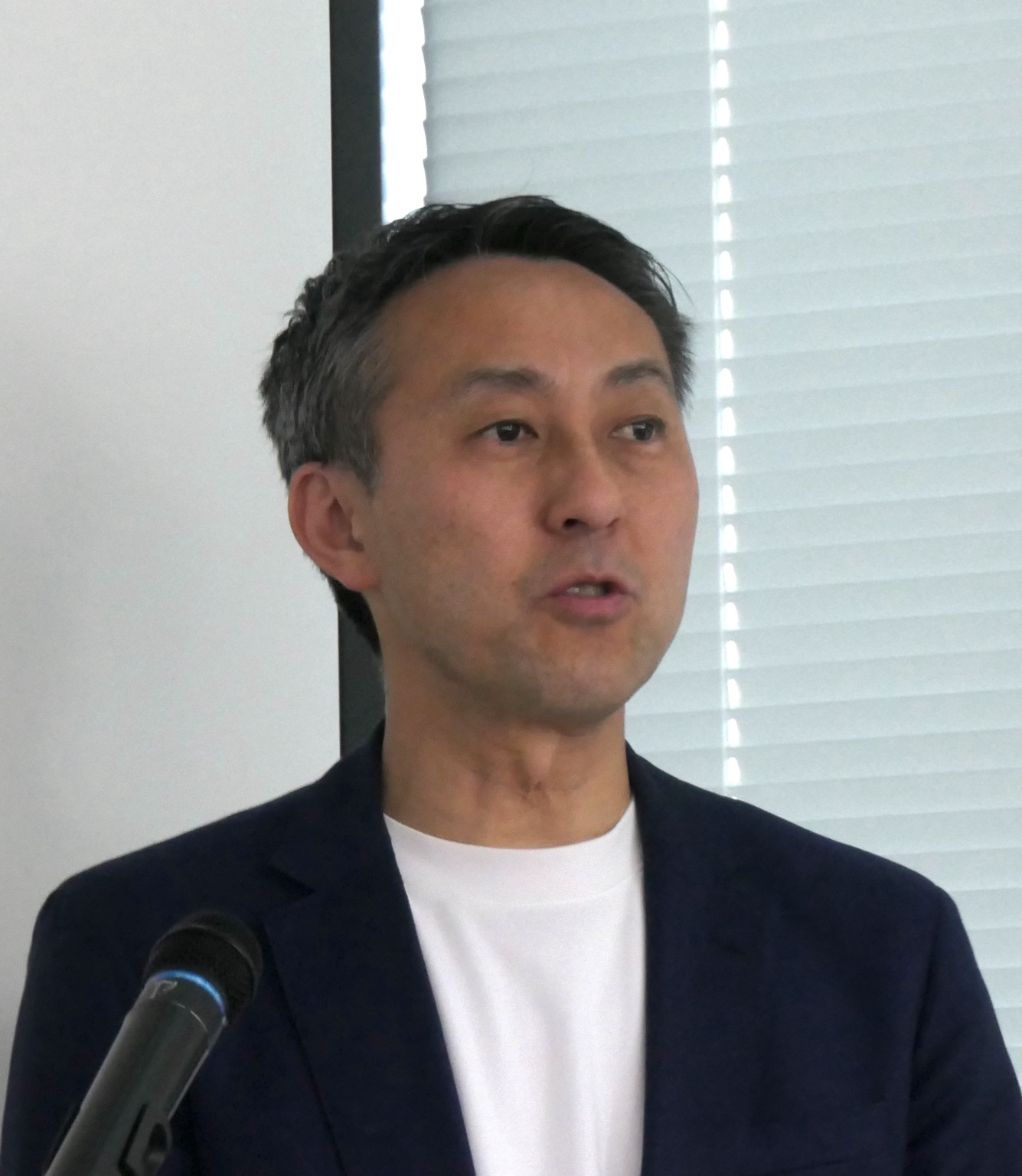

そして2025年現在のPonta、そして共通ポイントの市場全体が置かれた状況を、高木氏は「Phase5」(画面5)の渦中にあると分析する。この時期にはポイントが大量発行され、会員基盤の拡大に取り組む事業者の動きが表面化した。その結果、共通ポイントによる囲い込みではなく、1人のユーザーがそれぞれの複数のポイントサービスを保有し、使い分ける行動が顕著になった。

「(各陣営ともに)金融や決済との接近が進んだ。クレジットカードは大きいが、銀行、証券、保険でもポイントが貯まる流れになっている。これと携帯通信事業が重なり、どの共通ポイントも同じような構造の競争になってきている」(高木氏)

画面5 共通ポイント市場の現状分析

こうした状況を抜け出し、来るべき「Phase6」に向けて、Pontaはどのようにサービスの個性を出していくのだろうか。ここで同社が掲げるのが、「顧客接点」と「顧客理解」の2つの面からのサービスの進化である。

「顧客接点」の進化とは、単純化して言えば「Ponta経済圏の拡大」である。従来は黒子的な役回りが多かったというロイヤリティ マーケティングだが、今後は「Ponta」を冠したサービスを明示的に拡大することで、Pontaブランドの露出を増やしていくという。具体的には、KDDI、auペイメントと連携して行っている「au PAY Pontaアップ店」(au PAY決済でPontaポイントが通常の2〜3倍)や、昨年10月からローソンで始まった「Pontaパス」(月額制の優遇プログラム)などの施策がこれに当たる。

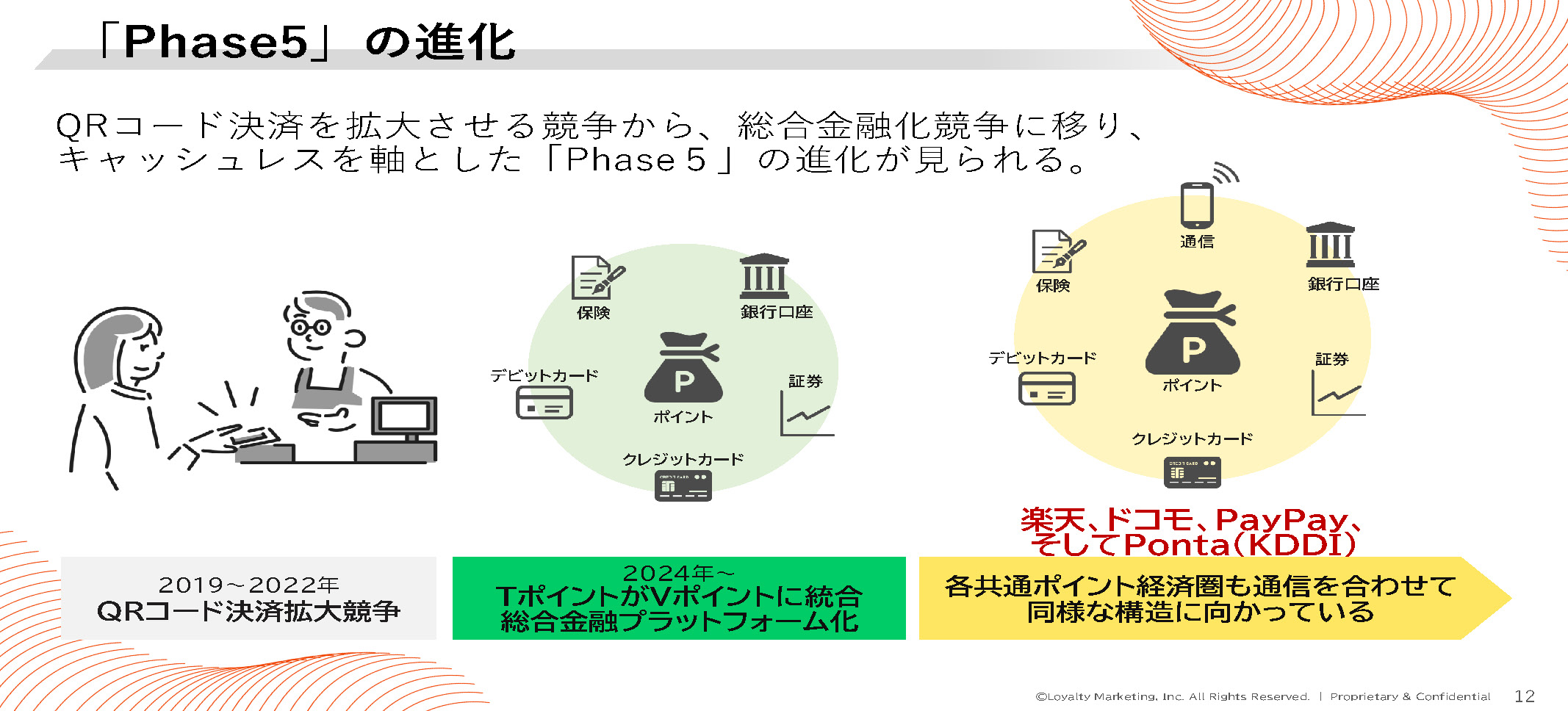

一方の「顧客理解」の進化は、ロイヤリティ マーケティングが提携企業に対して提供しているデータマーケティング支援や協業の拡充である。Pontaデータを核とした分析サービスやメディア展開を、より強化して提供する(画面6)。例えば、Pontaを通じて収集された購買データとAIを活用することで、商品の購買確率を予測してスコアリング、潜在顧客像の可視化やターゲティング広告配信の実現を支援するという。

「単にデータの分析ツールを販売するだけでなく、保有データを整形、分析して可視化するところまで、総合的に支援を行っていく」(高木氏)

画面6 データマーケティングにPontaデータを活用する

未来のPontaを「提示」する方法はどうなるのか?

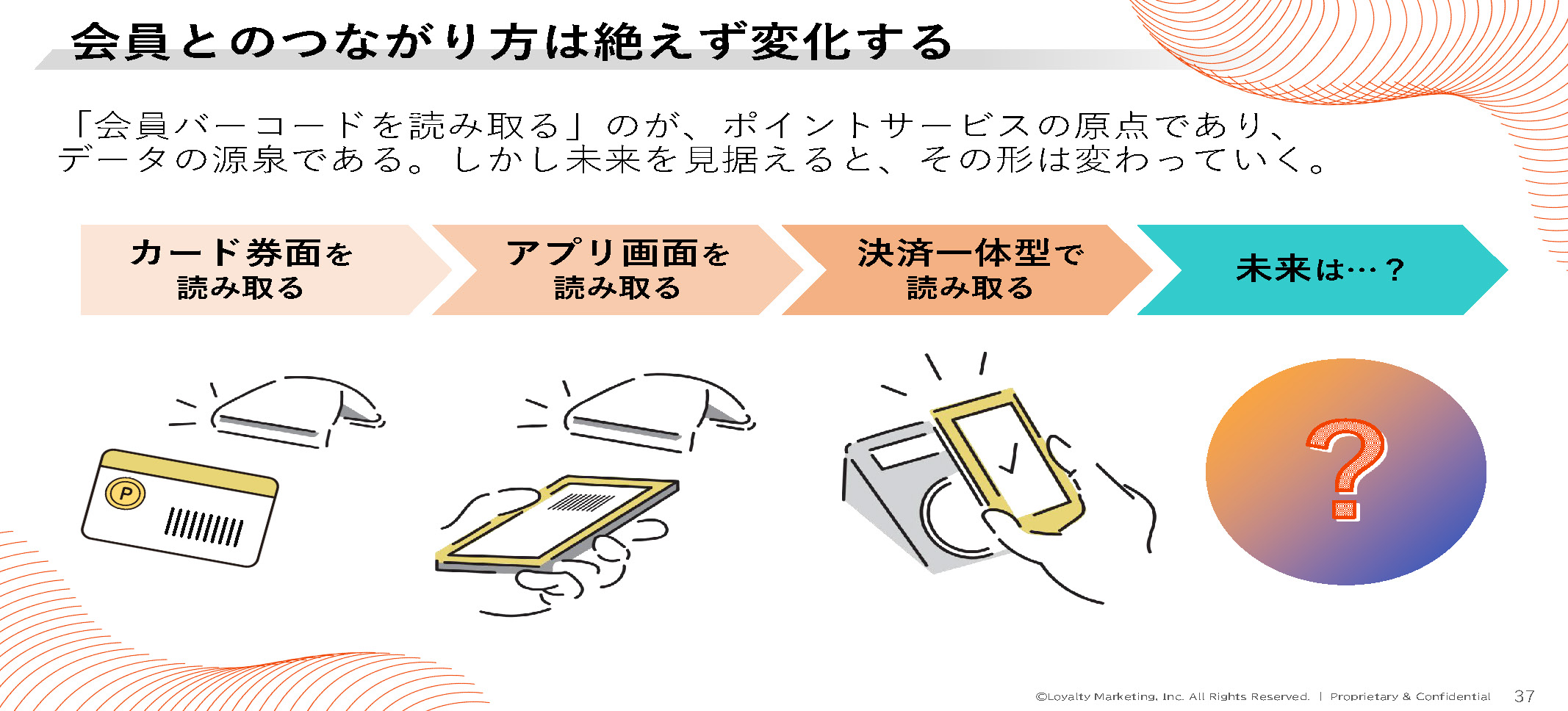

高木氏は「未来への挑戦」と前置きして、本誌、電子決済マガジンとしては実に興味深いスライドも披露してくれた(画面7)。

「Pontaは、最初はカードを提示していただく形だったが、スマホアプリ画面を提示いただく形になり、現在は決済と同時になった。これが今後、どう変化していくのか」(高木氏)

画面7 Pontaを「提示する」方式の変遷

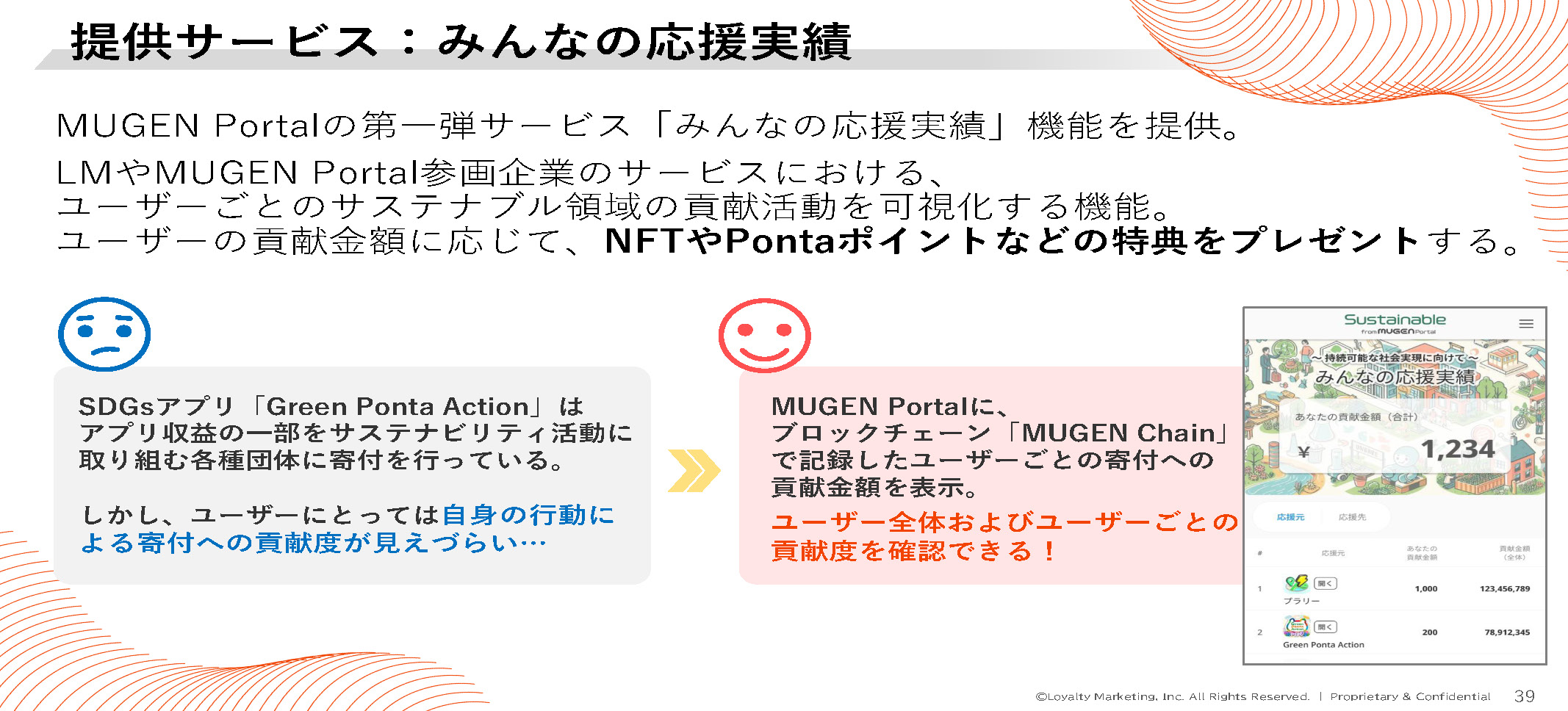

この答えにもつながる説明で、高木氏はWeb3プロジェクトとして昨年12月に開始した「MUGEN Chain」を紹介した。ロイヤリティ マーケティングが開発した独自ブロックチェーンで、Ponta会員であれば会員IDでログインできる。「知る」「宣言する」「振り返る」「あるく」「すいみん」といった日常生活の中で取り組める行動をすることで「Green Ponta Action」の寄付ができるが、ブロックチェーンの活用により、この貢献活動を記録して可視化したことが特長になっている(画面8)。

「日常生活の中での達成感や、趣味の楽しみをより感じていただいたり、別の形に変化させたりできるかもしれない。そうなれば、クーポンも違う形になっていくかもしれないし、『お得感』や『楽しさ』をもっと出せるのではないか」(高木氏)

Pontaの次の進化に、ブロックチェーンが果たす役割は決して小さくはなさそうだ。

画面8 独自ブロックチェーン「MUGEN Chain」を活用したサービスの例。「MUGEN Portal」はWeb3プラットフォームのことを指す