2020年11月に発足した「デジタル通貨フォーラム」が長らく仕様を検討し、2022年から2023年にかけてはさまざまな用途を想定した概念検証(PoC)に取り組んできたデジタル通貨「DCJPY(仮称)」。その商用サービスが、いよいよ来年の7月にスタートすることになった。GMOあおぞらネット銀行が民間銀行として初のDCJPY発行銀行となる見込みだ。

2020年11月に発足した「デジタル通貨フォーラム」が長らく仕様を検討し、2022年から2023年にかけてはさまざまな用途を想定した概念検証(PoC)に取り組んできたデジタル通貨「DCJPY(仮称)」。その商用サービスが、いよいよ来年の7月にスタートすることになった。GMOあおぞらネット銀行が民間銀行として初のDCJPY発行銀行となる見込みだ。

ビザ・ワールドワイド・ジャパンは9月27日、東京都内でメディア向け説明会を開催し、Visaのタッチ決済を取り巻く最新状況を紹介した。この9月からCOTS(汎用的なスマートフォンやタブレットを用いた)による決済機能の提供を開始したSquare(スクエア)の担当者も登壇し、同社の「Tap to Pay on Android」の特長を解説してくれた。

決済ゲートウェイ事業を展開するネットスターズは9月26日、東京証券取引所グロース市場に新規上場した(証券コード:5590)。公開価格の1,450円に対し、上場後の初値は1,334円。当日の午後には代表取締役CEOの李 剛氏、取締役COOの長福 久弘氏、取締役CFOの安達 源氏が登壇して記者会見が行われた。

東急電鉄は渋谷〜中央林間を結ぶ田園都市線の全駅に、新たに開発した“白い”自動改札機の設置を完了し、8月30日から新サービスである「Q SKIP」の提供を開始した。新改札はQRコードに加えて国際ブランドカードの「タッチ」に対応するが、いわゆる「タッチ決済」ではないという。それはなぜなのか?

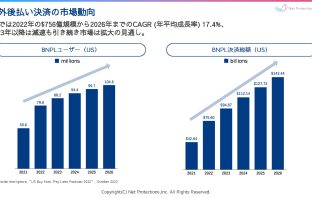

EC市場の成長著しいアジアの新興国。そのトレンドに連なって、「後払い/BNPL」の利用ニーズにも熱視線が集まっている。2018年からアジア進出を始めたネットプロテクションズで、海外事業の責任者を務めている角元 友樹(かくもと・ゆき)氏に、同社がサービスを提供中の台湾、ベトナムにおけるBNPL市場の現状についてオンラインで聞いた。

最近では知らない人もだいぶ少なくなったと思われる「BNPL」の言葉。しかし、海外と日本とで、その使われ方が一味も二味も違ってきていることはあまり知られていない。BNPLの国内大手、ネットプロテクションズが8月8日に開いた「海外後払い決済(BNPL=Buy Now, Pay Later)の最新動向と今後の展望」と題した説明会で、海外と日本のBNPL事情に精通する依田 寛史氏(決済代行業のBoku Network Services, Incで日本カントリーマネージャー兼APACシニア・バイスプレジデントを務める)が市場の最新動向と特性を解説した。

1983年3月、大阪府枚方市に「蔦屋書店 枚方店」を創業し、カルチュア・コンビニエンス・クラブを設立してTSUTAYAをフランチャイズ展開。その20年後の2003年10月に共通ポイントサービス「Tポイント」を立ち上げたのが、カルチュア・コンビニエンス・クラブ 代表取締役会長 兼 CEOの増田 増田 宗昭氏(写真)。さらにその20年後、愛着ある「Tポイント」がSMBCグループの「Vポイント」へ統合されることになった。新ポイント誕生を告げた記者会見会場でのコメントから、増田氏の「青と黄色のVポイント」への思いを探った。

2003年10月にスタートした共通ポイント「Tポイント」が来春(2024年春)をめどに、SMBCグループが提供する「Vポイント」に統合され、「青と黄色のVポイント」として生まれ変わることになった。国際決済ネットワークであるVisaの利用可能店舗と連動することで、貯まる場所・使える場所の両面を大幅に拡充した新ポイントサービスは、プラスチックカードからスマートフォンアプリへ主舞台を変え、他の共通ポイント陣営との熾烈な競争に挑む。

スマホ決済やデジタルポイントカードの普及なども手伝って、電車やバスの運賃収受に「QRコード乗車券」を用いたサービスが全国に広がりを見せている。そんななか、この4月から東京地下鉄(以下、「東京メトロ」)が運行する丸ノ内線で実験が始まった「デジタル1日乗車券」(実験期間は4月25日〜6月25日までの予定)。紙に印字されたものでなく、スマホ画面に表示したデジタルなQRコード乗車券の使い勝手を、誰もが手軽に体験しやすい機会かもしれない。実際の使い方を現場からレポートする。

ZホールディングスとLINE、ヤフーの3社などが今年10月に合併する。新たに誕生する会社の名前は「LINEヤフー」。Yahoo!とLINEのサービスを統合するために、合併と同時にID連携を開始する。このID連携の枠組みに、成長に陰りの見えない「PayPay」も2024年度中に加わる予定だ。

Yahoo! JAPAN(ヤフー)が決済手段のPayPayを利用して提供する「顔認証支払い」の実証実験が、この4月17日からスタートした。レジでスマホを出す必要もなく、レジに設置されたカメラに顔を映すだけで、PayPay残高での支払いが終わってしまうというもの。この「顔認証支払い」の使い勝手を試してみようと、さっそく東京・渋谷区の代々木上原(写真1)にあるYahoo!マートのお店を訪ねてみた。

ストライプジャパンは4月13日、Stripeの最高収益責任者(CRO)を務めるマイク・クレイヴィル(Mike Clayville)氏の来日に合わせて、東京都内でメディア向け事業説明会を開催した。新たにストライプジャパンの代表取締役に就任した平賀 充(ひらが・みつる)氏も登壇して、同社ビジネスの最新状況や提供サービスの情報について紹介した。

あの「Googleウォレット」が帰ってきた。言わずと知れた、Googleの提供するデジタルウォレットサービスの名称である。日本では、「Android Pay」→「Google Pay」と来て、ここで初めて目にする「Googleウォレット」だが、その始まりはかれこれ12年前にさかのぼる。

法人カードの世界で、いま「パーチェシングカード」が熱いのだという。いわゆる法人カードがプラスチックカードで発行されるイメージであるのに対し、パーチェシングカードはカードレスで発行される。両者の提供形態の違いは、対面、非対面という利用シーンの違いにも起因している。コロナ禍の影響による深刻な落ち込みから回復しつつある法人カードに対して、コロナ禍を通じて成長の止まらないパーチェシングカードの市場はどこにあるのだろうか。個人向けに加えて、法人向けについてもこの数年、注力してきたという三井住友カードに聞いた。

国際ブランドに対応したカード決済のアクワイアリング事業などを手掛けるAdyen(アディエン)は3月14日、店舗内(対面)とオンラインショップ(非対面)の決済を統合した「ユニファイドコマースソリューション」を、スイス発のシューズブランド「On(オン)」の東京拠点に対して提供していることを明らかにした。店員からもわかりやすいと評判のその使い勝手について、実際にお店で見学させてもらった。