日本経済新聞社『リテールテックJAPAN』ウェブサイトのリレーコラム(電子決済・ICカード国際情報局)が更新されましたので、ご紹介いたします。連載第51回目のテーマは「スマホ決済について思うこと・・・Apple Payを機種変更してみた結果」(山本国際コンサルタンツ・提供)です。[2017-10-18]

日本経済新聞社『リテールテックJAPAN』ウェブサイトのリレーコラム(電子決済・ICカード国際情報局)が更新されましたので、ご紹介いたします。連載第51回目のテーマは「スマホ決済について思うこと・・・Apple Payを機種変更してみた結果」(山本国際コンサルタンツ・提供)です。[2017-10-18]

モバイル業界の伝統ある国際見本市、Mobile World Congress(モバイルワールドコングレス)の名前を冠する「MWC上海 2017」が、今年は6月28日(水)〜7月1日(土)の4日間に渡って中国・上海で開催され、今年は世界の104カ国・地域から約6万7,500人のモバイル業界関係者が参加した。前回のレポートに引き続き、電子決済や個人認証技術に関連しそうな展示を紹介する。[2017-07-27]

モバイル業界の伝統ある国際見本市、Mobile World Congress(モバイルワールドコングレス)の名前を冠する「MWC上海 2017」が、今年は6月28日(水)〜7月1日(土)の4日間に渡って中国・上海で開催された。近年、電子決済やICカード技術の新しいトレンドは、スマートフォンを皮切りに生活者と非常に近しいポジションにあるモバイルや、家電業界から登場してくることも珍しくない。[2017-07-20]

ビザ・ワールドワイド・ジャパン(以下、ビザ)は7月18日、Visaデビット発行500万枚記念イベントを東京都内で開催した。会場には、VisaデビットのテレビCMでもおなじみのタレント、上戸彩さんと、日本国内でVisaデビットカードを発行する15社の銀行担当者が登壇し、500万枚達成の喜びを分かち合った。Visaデビットは2006年にスルガ銀行が発行したのを皮切りに、その後も発行銀行が増え、今年4月末までに500万枚を突破するに至ったという。[2017-07-18]

例えば「『前払い式』の支払い」と表現されるプリペイドカード。ひとたびカード残高として入金(チャージ)をしてしまうと、再び現金に戻そうとしても換金できないようになっている(乗車券などの除外品目や例外ケースを除く)。これはプリペイドカードが資金決済法の定める「前払式支払手段」に位置付けられ、法律で換金が認められていないためだ。[2017-05-26]

日本経済新聞社『リテールテックJAPAN』ウェブサイトのリレーコラム(電子決済・ICカード国際情報局)が更新されましたので、ご紹介いたします。記念すべき第50回目は「決済なんていらない? 開催2年目の『電子決済-Next』が出したまさかの結論」です。お楽しみください。[2017-04-05]

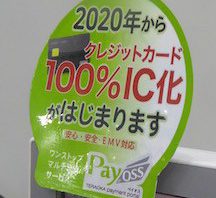

3月7日〜3月10日まで東京ビッグサイト(東京・有明)で開催された展示会『リテールテックJAPAN 2017』にはICカードに対応する最新型の決済端末が百花繚乱、咲き乱れた。「やっぱり決済端末が好き」な電子決済研究所がお送りする決済端末レポートの後編では、POS接続型の決済端末を中心に報告する。[2017-03-22]

3月7日〜3月10日まで東京ビッグサイト(東京・有明)で開催された展示会『リテールテックJAPAN 2017』にはICカードに対応する最新型の決済端末が百花繚乱、咲き乱れた。「やっぱり決済端末が好き」を自認する電子決済研究所としては黙っておられるはずもなく、会場で気になった決済端末を写真付きでレポートする。[2017-03-16]

【バルセロナ発】メッセンジャー事業大手のLINEは、ソニーモバイル、LG電子などと協業し、今夏をめどにクラウドAIプラットフォーム事業へ参入すると発表した。バルセロナで2月27日〜3月2日まで開催されたモバイル通信業界の国際イベント「モバイルワールドコングレス 2017」の3日目、3月1日の基調講演に登壇した出澤 剛 代表取締役社長 CEO(写真①)が明らかにした。[2017-03-06]

日本経済新聞社『リテールテックJAPAN』ウェブサイトのリレーコラム(電子決済・ICカード国際情報局)が更新されましたので、ご紹介いたします。日本でもこのところ連日バーコード決済関連のニュースが相次いでいますが、この流れは世界中で同時進行のようです。お楽しみください。[2017-02-23]

NTT(日本電信電話)は2月16日・17日の2日間、NTT武蔵野研究開発センタ(東京・武蔵野市)にて「NTT R&Dフォーラム2017」を開催し、技術開発などの研究成果を公開した。電子決済研究所的に気になった研究発表を紹介する。[2017-02-20]

日本経済新聞社『リテールテックJAPAN』ウェブサイトのリレーコラム(電子決済・ICカード国際情報局)が更新されましたので、ご紹介いたします(提供:山本国際コンサルタンツ)。今回は世界の金融決済関連の話題から、山本氏が注目する動向をピックアップしてお送りしています。[2017-01-25]

生体認証機能を内蔵したICカードの開発技術を保有するZwipe AS(ノルウェー)と日立ハイテクノロジーズは、1月24日に東京都内でソリューションの説明会を開催した。バッテリーレス(電池非搭載)で、ICカード単体での指紋認証機能が利用できるZwipe製品の特徴を生かし、提供価格の低廉化と、決済、入退管理、政府系IDなどの利用分野で日本市場への進出を目指す。[2017-01-24]

日本経済新聞社『リテールテックJAPAN』ウェブサイトのリレーコラム(電子決済・ICカード国際情報局)が更新されましたので、ご紹介いたします。第47回のテーマは「米・ラスベガスで電子決済関連のイベント『Money 20/20』が開催 モバイルウォレットの主役は決済事業者? それとも流通小売業?」です。[2016-12-16]