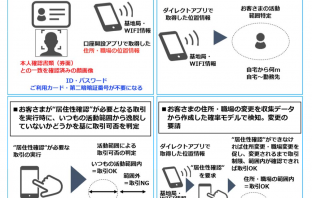

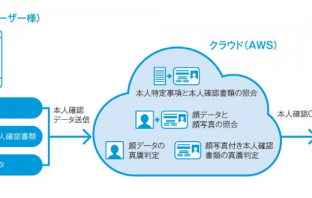

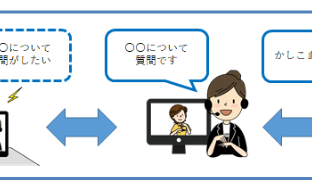

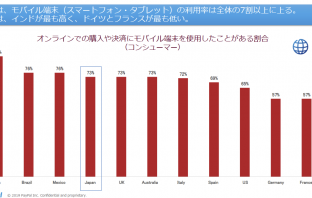

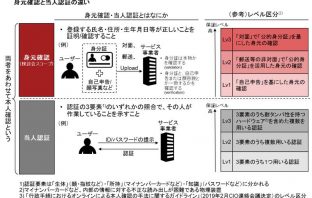

経済産業省は信頼性の高いオンラインサービスの普及・拡大促進のため、オンラインでの身元確認のあり方について、令和元年1月から「オンラインサービスにおける身元確認に関する研究会」において議論を行ってきたが、4月17日に同研究会で議論された結果を報告書として取りまとめたと発表し、公表した。インターネットの普及拡大に合わせて、オンライン上でも実在の個人を前提としたサービスが増加し、ユーザーの本人確認の重要性が増している。本人確認には、IDパスワードや生体認証などの「当人認証」だけでなく、サービスの性質に応じてユーザーの実在性を確認する「身元確認」も同時に行うことが重要である。こうした状況を踏まえ、有識者をメンバーとする「オンラインサービスにおける身元確認に関する研究会」において議論を行い、以下の3点を中心に報告書として取りまとめたという。