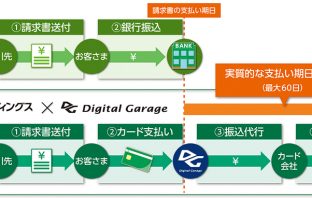

りそなホールディングスは7月11日、りそなグループ各銀行の一部の営業店で企業間取引のクレジットカード決済に関する新サービス「請求書カード払い」の試行を開始すると発表した。「請求書カード払い」は、法人(および個人事業主)間の支払いがクレジットカードで行えるサービス。請求書一件ごとに振込対応するのではなく支払いをカードにまとめることで明細等の一元管理ができるようになる。また、カード決済に対応していない仕入先にも適用することができ、手持ちのカードを利用するため追加審査等も必要ない。対応ブランドはVISA、Mastercard、JCB、Diners Clubで、決済手数料は3.3%が設定されている。