ストライプジャパンは4月22日、東京都内でメディアイベント「Japan Payments Summit 2025」を開催し、Stripeで新たに対応を始めるサービスや、協業パートナーなどを紹介した。PayPayのオンライン決済、分割払い、EC-CUBE連携など日本国内向けのチューンアップにも余念がないStripeの現状を取材した。

PayPayも他決済とまとめて管理が可能、DeNA Payはクレカチャージに採用

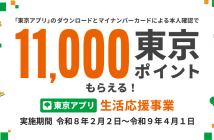

ストライプジャパンは4月22日、同社が提供する決済プラットフォーム「Stripe」がPayPayのオンライン決済に対応したと発表した(画面1)。Stripeとして初めて日本のコード決済事業者に対応した。希望するユーザーは、同日から先行提供版への申し込みが可能になった。

画面1 Stripe上でのPayPay選択画面のイメージ

対応するのは対面取引に用いられるコード決済ではなく、オンライン決済版。決済時にはWebブラウザからPayPayにリダイレクトする形で決済手続きを完了する。PCだけでなくスマホからの決済にも対応する。入金サイクルは、Stripe上で決済が可能な他の決済手段と同一の4営業日となるため、導入店舗のキャッシュフロー改善に寄与するだけでなく管理もしやすいという。

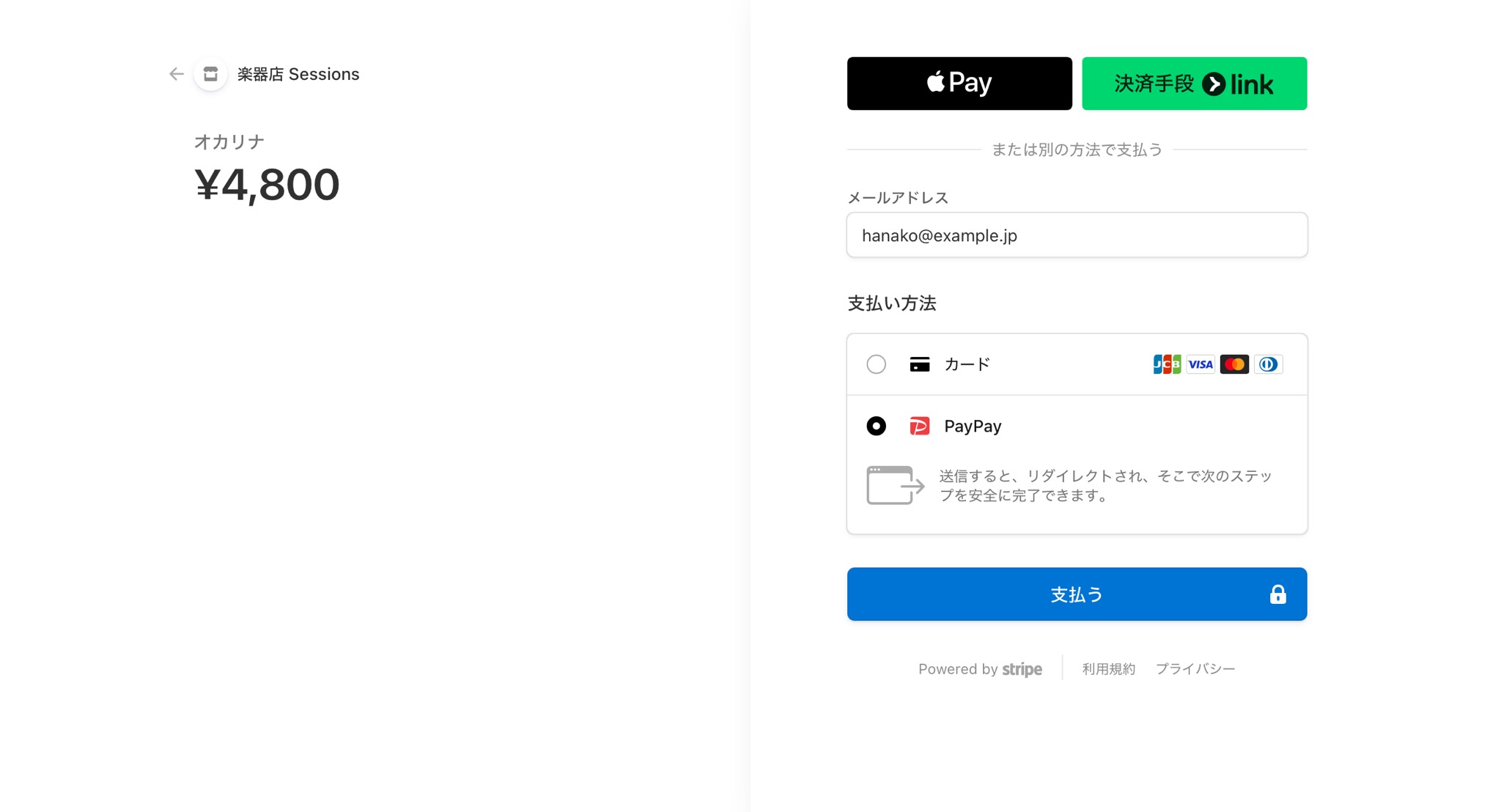

DeNAが今年2月から本格提供を始めた決済サービス「DeNA Pay(ディー・エヌ・エー ペイ)」の一部にも、Stripeが採用されている。DeNA Payは、利用者に対して発行されるDeNAアカウントと紐付けられたアカウント(口座)を用いて、あらかじめ入金した残高を使用する前払式の決済サービスで、スマートフォンでの非接触IC決済(タッチ決済とiDに対応)やMPM(加盟店提示方式)のコード決済、オンライン決済が利用できる。

入金方法には銀行口座やクレジットカードなどが選べるが、このうちのクレジットカードを用いた残高チャージにStripeが採用された(画面2)。導入したDeNAから「クレジットカードによる決済処理の導入と運用を高いQCD(品質・コスト・納期)のバランスで実現している」(DeNA・ソリューション本部 本部長の菅原 賢太氏/写真1)との評価を受けている。

画面2 DeNA Payは、DeNAアカウントサービスの1機能として提供されている

写真1 ゲストで登壇したDeNA ソリューション本部 本部長 菅原 賢太氏

EC-CUBEと公式決済パートナーシップ、分割払いの機能も提供

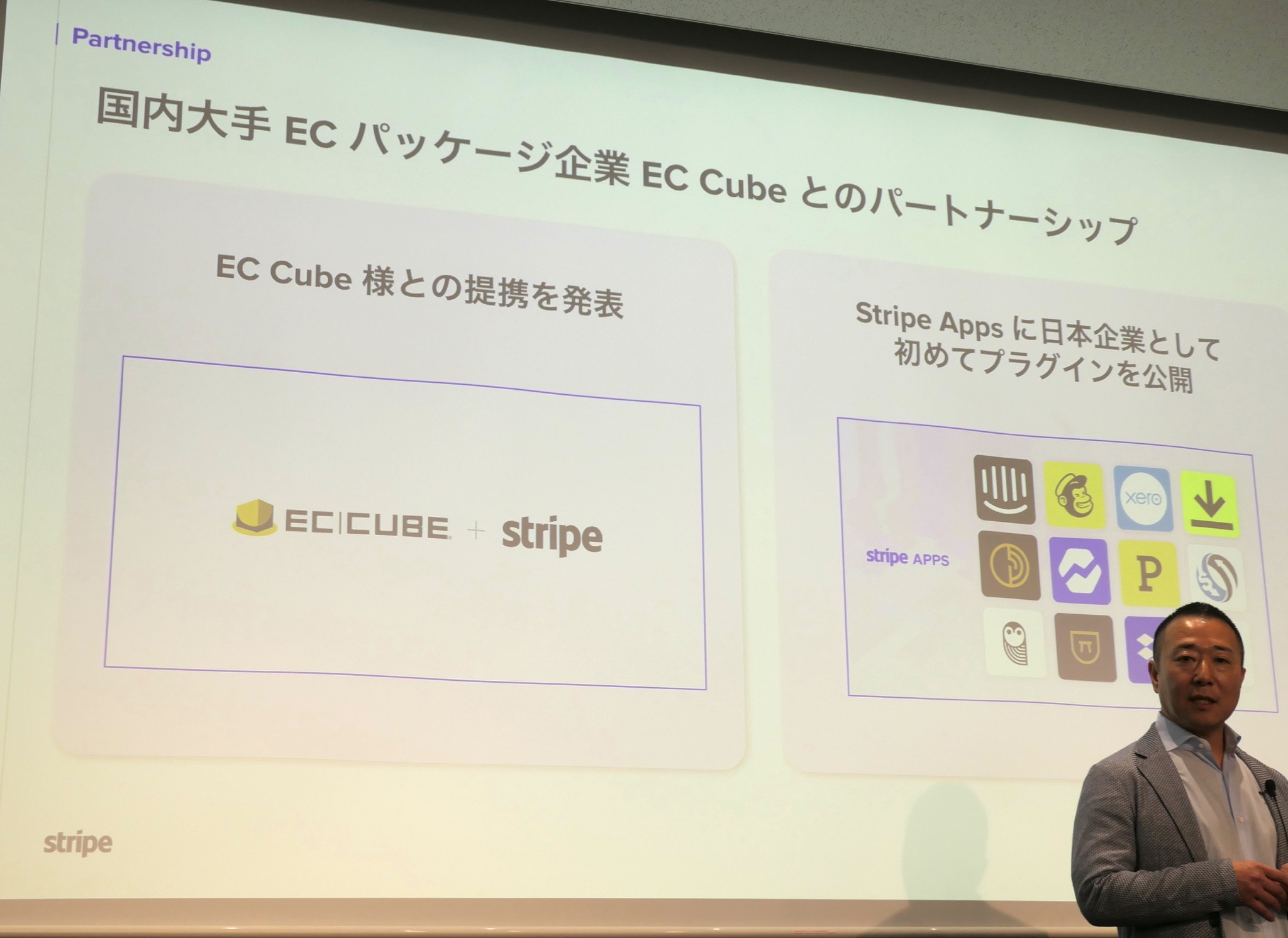

ストライプジャパン・代表取締役(成長・営業戦略)の平賀 充氏(写真2)は、Stripeの日本国内に向けた展開では「特に近年は、日本企業のDXを後押しする取り組みを強化してきた」と話す。これに関連したニュースとして、今月、同社はECパッケージの「EC-CUBE」が運営するイーシーキューブとのパートナーシップを締結した。

EC-CUBEの公式決済パートナーとしてStripeが採用されたことにより、同パッケージを導入している加盟店に対してStripeの機能が提供される。また、Stripeが提供するアプリのマーケットプレイス(Stripe App Marketplace)に「国内企業として初めてEC-CUBEのプラグインを公開した(画面3)。グローバルで展開するマーケットプレイスに、ダッシュボードからアクセスできるようになる」(平賀氏)

写真2 ストライプジャパン 代表取締役(成長・営業戦略)の平賀 充氏

画面3 Stripe App MarketplaceでEC-CUBEのプラグインが公開

同じくストライプジャパン・代表取締役(プロダクト・開発)のダニエル・へフェルナン氏(写真3)は、日本国内向けに提供する新サービスやそれらの機能を紹介した。

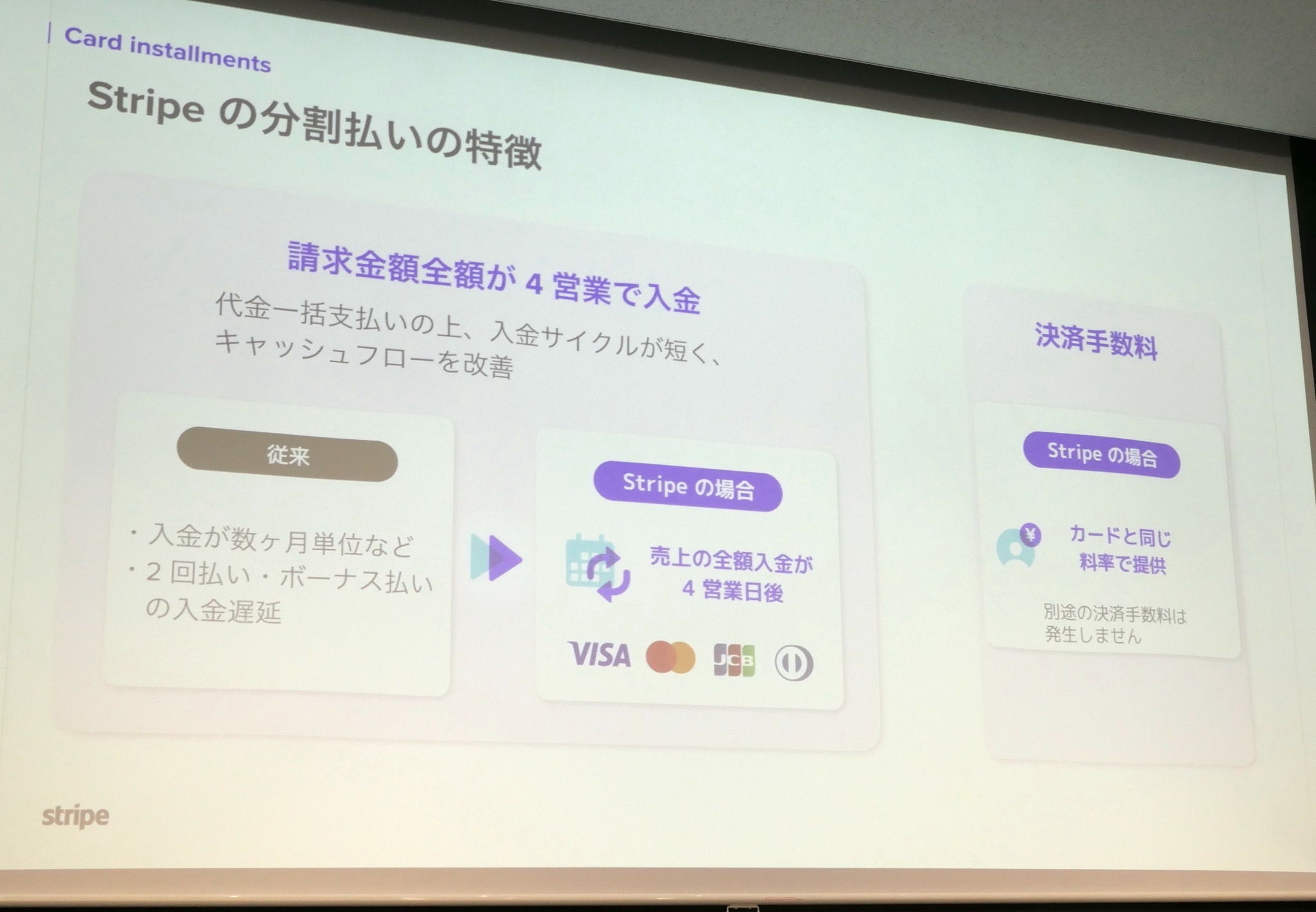

今回新たにStripeに追加される機能の1つが「分割払い」である。「日本のクレジットカード市場はある調査機関によれば2028年に158兆円まで伸長すると予測されている。この市場の拡大を見据えて、新たにクレジットカードの『分割払い』機能を提供する」(へフェルナン氏)。

写真3 ストライプジャパン 代表取締役(プロダクト・開発)のダニエル・へフェルナン氏

Stripeの分割払いの特長として、お客が分割払いを選択した場合でも加盟店には請求額の全額が4営業日後に入金される(画面4)。また、加盟店に追加の手数料負担も発生しない。

実際に、京都発のスタートアップで、時間の経過とともに自動的に世界の風景動画が投影される「バーチャル窓」を販売するアトモフでは、Stripeの分割払いをいち早く導入した。動画の視聴契約自体は月額980円のサブスクリプションで提供するが、バーチャル窓本体の販売価格が数万円から台数によっては数十万円になることもあるため、最大60回までの分割払いを利用できるようにした。

同社の共同創業者で取締役を務める中野 恭兵氏(写真4)は、Stripeの導入効果として「私たちがカード番号を受け取る必要がないだけでなく、不正な取引を検知してもらったり、カード更新でお客様のカード番号が変更になった際の手続きなどでもわれわれが自ら対応する必要がない」点などに手応えを感じていると話す。また、新たに導入を決めた「アトモフ分割払い」に関しても、「お客様がお支払いを何回に分割されたとしても、入金は最初に一括で来る。スタートアップのキャッシュフローを劇的に軽減してくれる」と高く評価している。

画面4 分割払いを利用しても、加盟店に追加の手数料はかからない

写真4 ゲスト登壇したアトモフ 共同創業者 取締役の中野 恭兵氏。演題の右側に見えるのがバーチャル窓の「Atmoph Window」

3-Dセキュアのリスクを自動判断、ネットワークトークンも公式サポート

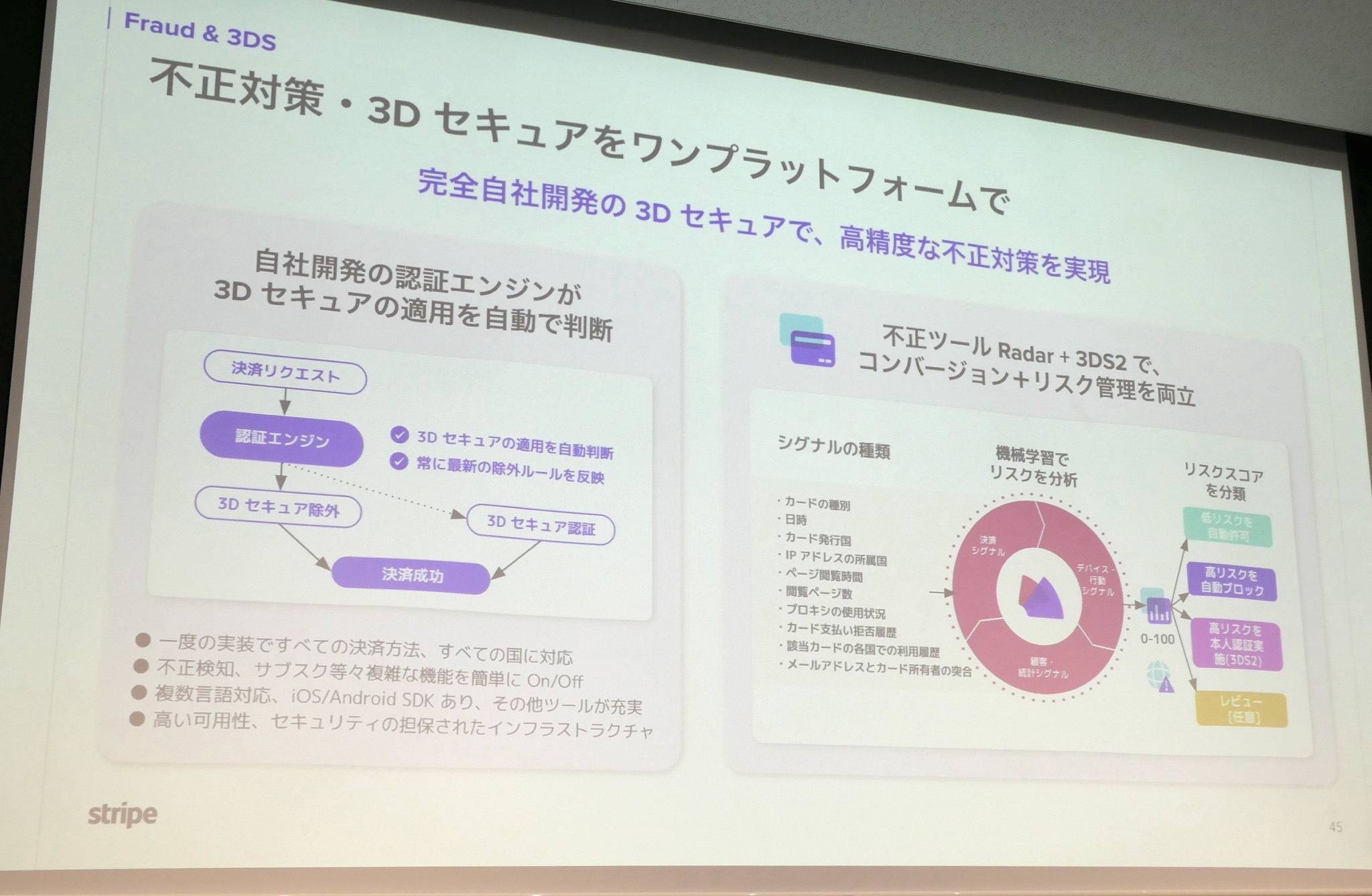

Stripeでは近年、不正被害の増加が止まらないEC・オンライン決済の不正対策も強化している。その1つがカード業界で今年4月以降、導入がEC事業者の義務となった「EMV 3-Dセキュア」への対応だ。EMV 3-Dセキュアは、EC取引時にさまざまな条件でリスク判断を行い、リスクが低い場合には本人認証をスキップ、反対にリスクが高いと見られる場合には追加の本人認証を実施する仕組みだが、このリスク判断は基本的に加盟店の管理範疇となっている。「義務化の一方で、売上に影響が出始めているとするニュースも聞こえてくる。それは、問題のないお客様の取引までブロックしてしまうことが原因だろう。システムの組み合わせ方による不具合も起きている」(へフェルナン氏)。

これらの課題に対して、Stripeは完全自社開発のエンジンによって、3-Dセキュアの適用を自動で判断する仕組みを提供する(画面5)。「追加認証が必要になるチャレンジフローの発生を20%削減できた。ソースネクスト社では売上の15%を改善できたとの声を頂いている」(へフェルナン氏)など目に見える効果が出てきているという。

画面5 EMV 3-Dセキュアの認証エンジンを完全自社開発した

さらに、カード不正被害のうち全体の9割以上を占める「カード番号の盗難」に対抗して、国際決済ブランドが提唱する「ネットワークトークン」のサポートも強化する。オンライン決済の際に実際のカード番号は使用せず、代替の電子情報を使用することで、仮にカード番号が漏洩したとしても被害を無効化する仕組みだ。すでに世界全体では年間5,000億ドル分(2022年実績)の決済がネットワークトークンを使って行われており、Visa、Mastercardでは日本を含む38地域での利用を可能にしているという(画面6)。

画面6 ネットワークトークンを日本でも公式サポートする

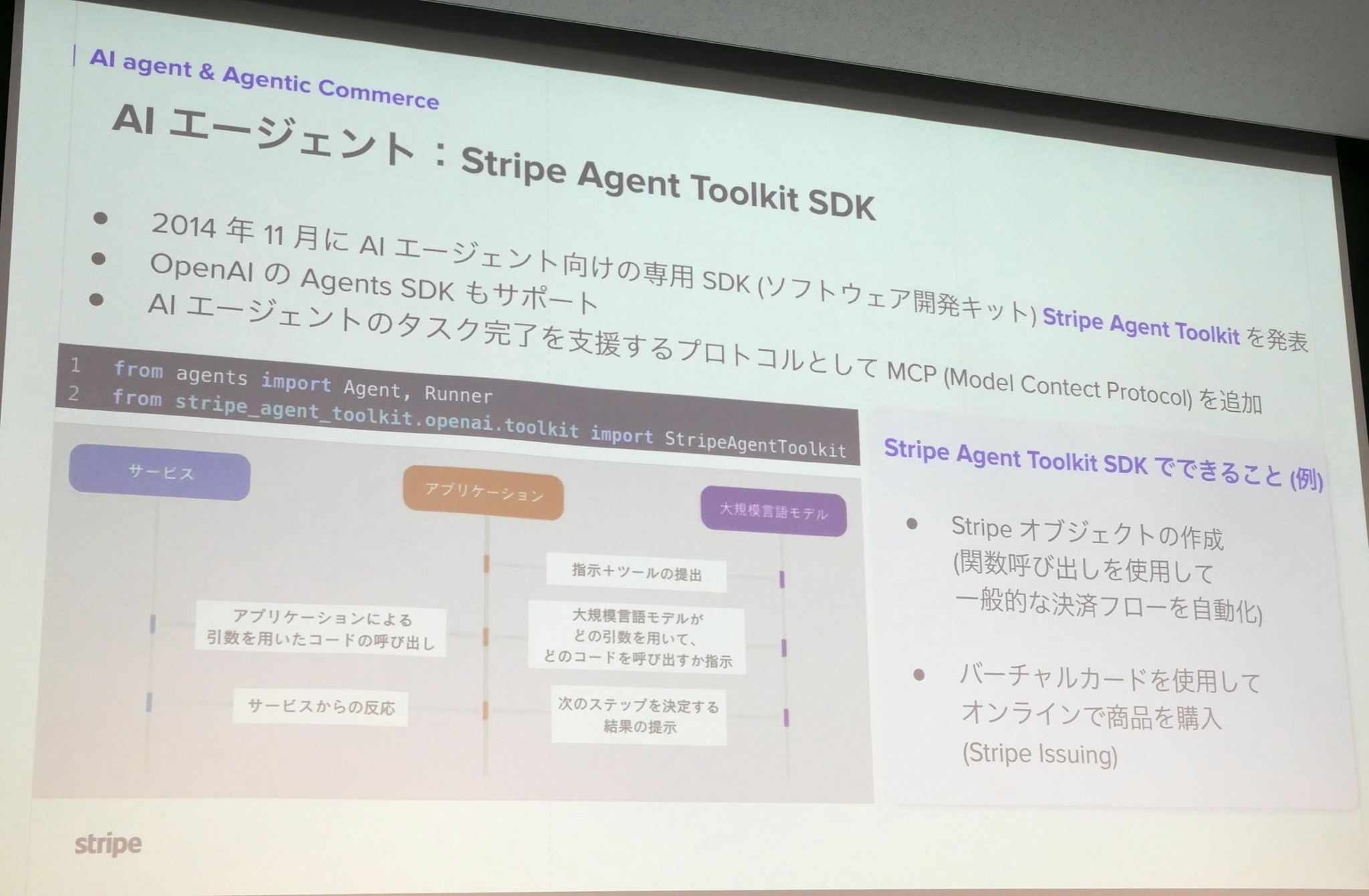

画面7 StripeへのAIの組み込みも進めており、2024年11月にはAIエージェント向けのソフトウェア開発キットを発表済み