千葉市美浜区の幕張メッセで開催された「CEATEC 2025」(主催:一般社団法人電子情報技術産業協会/JEITA)は、今回で26回目の開催となる。2025年10月14日から17日の4日間で、登録来場者総数は9万8,884人に上った(写真1)。810社・団体が参加した同展の広大な会場で、本誌は例によって「電子決済」な旬ネタを探して彷徨い歩いたが、さすがにキャッシュレスがここまで当たり前になるとそのものズバリな展示にお目にかかることは出来ず。ところが、今年は電子決済の手前で必要になる「認証」の部分を大きく進化させるソリューションにいくつか出会うことができたので、ピックアップして紹介する。

写真1 CEATEC 2025の開催テーマは「Innovation for All」。写真下は会場の様子

ハンズフリー認証を小売店レジにも、既存決済ブランドとの連携にらむ

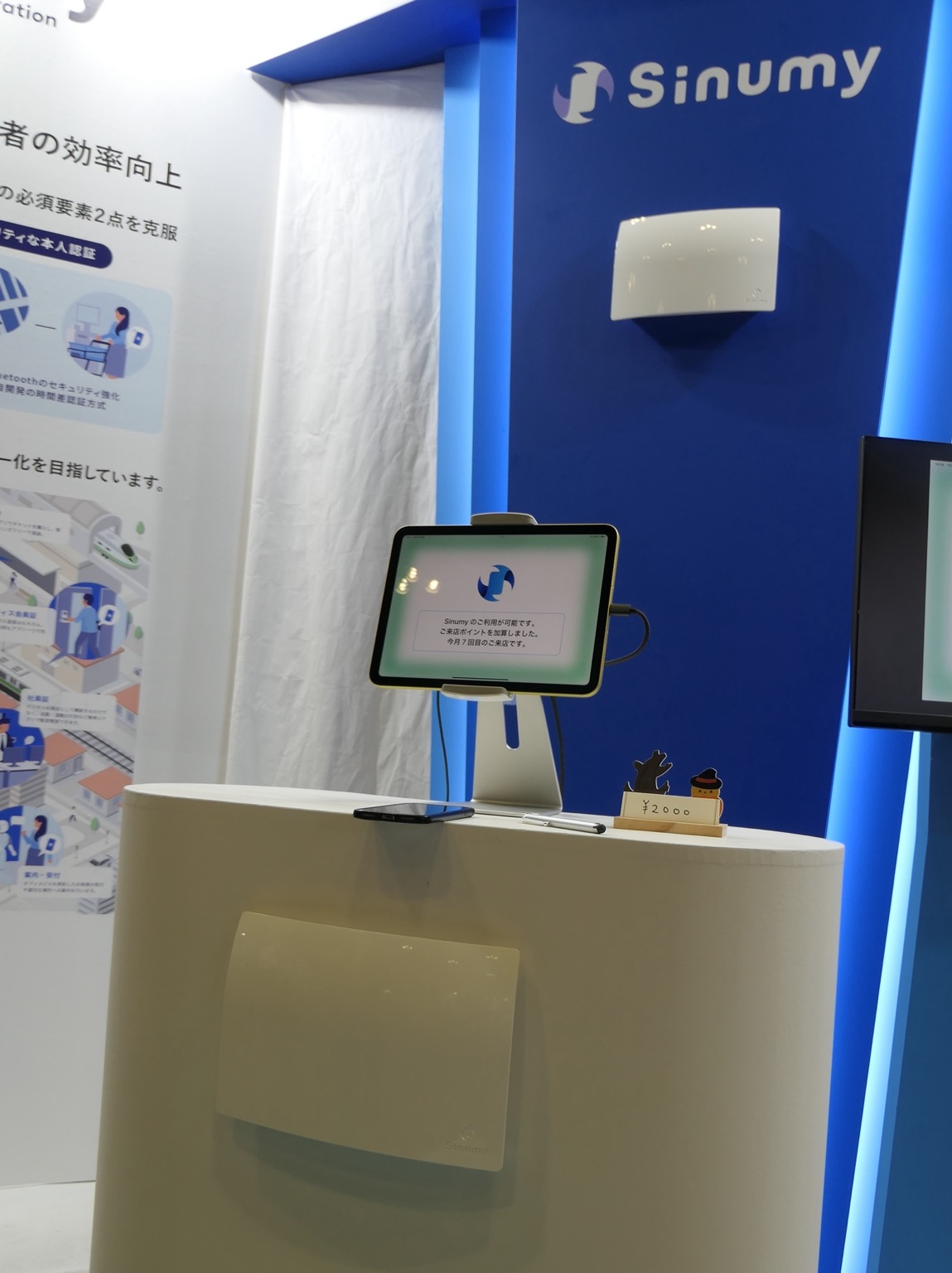

Bluetoothを活用したハンズフリー認証を紹介していたのが、2018年設立の「Sinumy」。「シナミー」と発音する。

仕組みは利用者が持つスマートフォンのBluetooth機能と、専用の機器モジュール2台(写真2)を組み合わせることによって実現する。あらかじめ一度、専用アプリなどからBluetoothオンの設定さえしてあれば、認証の都度スマホアプリを起動するなどの手順は不要。スリープ状態でも正常に動作する。スマホをポケットに入れたり手に持った状態で、利用者が設定された「ハンズフリー認証エリア」の中に入ると、先述した2台の機器がスマホの位置を数センチメートル単位で測定し、認証を完了する(写真3)。

写真2 壁吊りになっている機器と、タブレットが置かれたカウンターの正面に見える機器の2つのモジュールが連携することによって、利用者が持つスマホのBluetoothの位置情報を正確に検出できるという

写真3 指定されたエリアにスマホを持った利用者が近付くことで自動で認証が行われる

また、交通改札ゲートへ応用する場合であれば、これまでのようにICカードやスマホをかざしたりする必要なしに、ただスマホを持ってゲートを通り抜けるだけで認証が終わることを想定している。同社が特許を有する「高速高精度な位置測定技術」と「独自開発の時間差認証方式」、「Bluetoothのセキュリティ強化」なども、他の同様のハンズフリー認証と比べた際の優位性になるという。

「実は交通ゲートのほうがサイズ化されているので、技術的なハードルは低い。(小売店などの)レジのほうがそのお店や設置周囲の環境によって細かなチューニングが必要になってくる点で難しい。(ハンズフリー認証の提供範囲を)どうビジュアル化するかも課題だ」(Sinumy・代表取締役CEOの倉内 亮弥氏)

同社ではこれまで交通改札ゲートへの導入を中心にサービスを紹介してきたが、今回のCEATECでは相対的に難しいと言われる小売店のレジへの導入を意識した展示を初披露した。デモ展示では、ハンズフリー認証が完了すると、レジ画面からそのまま決済操作が出来る流れを紹介していた(写真4)。デモでは本システム独自の決済ボタンに見えるようになっていたが、同社としては「(ハンズフリー認証を)既存の電子マネーやスマホ決済のブランドと裏側で連携させることをイメージしている」(倉内氏)そうだ。また本導入の際には、同社直接ではなく、決済代行業者を通じての契約を想定する。

「交通改札への導入は2028年に東京と大阪で提供することを目標に置いている。一方でレジでの決済はこれからスタートするのが実情だが、やはり2028年〜2029年には導入することを目標にしたい」(倉内氏)

写真4 ハンズフリー認証が正常に完了した時点で、決済ボタンが表示されて選択できるようになった

不正アクセス対策で広がる「着信認証」、電話番号の共通DB化よる与信も

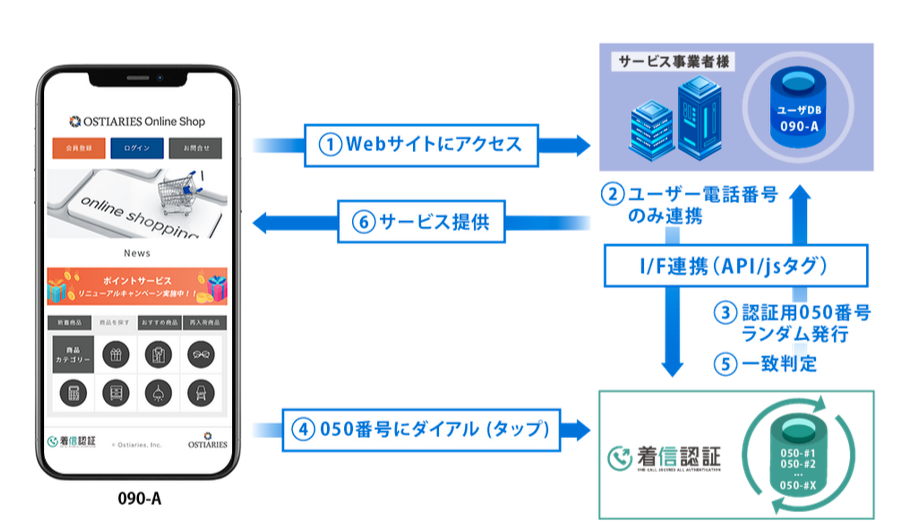

スマホアプリやWebサイトから新規会員登録をする場面で最近、画面に提示された電話番号宛てに自分が所有しているスマホや固定電話からの発信を求められた体験はないだろうか? 筆者の体感でも、電子決済の会員登録はもちろん、自身が加入しているポイント会員サイトに、連動する別のスマホアプリからログインする際などに遭遇したが、電話を発信する機会は非常に増えた気がしている。その仕組みを裏側で支える1つのソリューションが、オスティアリーズの提供する「着信認証」である。

着信認証は、従来のIDとパスワードを用いた会員認証の仕組みに加えて、利用者があらかじめ自身が所有するものとして登録しておいた電話番号を本人認証の追加要素として利用するもの(画面)。指定された電話番号に対してスマホや固定電話からコールするだけで認証が完了するので、利用者側の手間や負担もさほど大きくない。一方で、携帯電話であれば音声利用のSIMを契約する際に、通信事業者との間で公的身分証明書などを用いた厳格な本人確認が法律で義務化されているため、なりすましのリスクを抑えられるという。

「『SIMスワップ』など最近では新手の不正手口も出てきてはいるが、当社のサービスとしては通信事業者による本人確認を信頼できるものとして提供している」(オスティアリーズ・アカウントマネージャーの竹村 匡人氏)

画面 「着信認証」の仕組み(出典:オスティアリーズのWebサイトより)

同社はまさにこの着信認証の可能性に着目して2014年に創業、現在までに100社以上の導入クライアントを抱える規模に成長した。展示ブースでは採用企業のロゴが紹介されていたが(写真5)、JR西日本であれば今年5月からサービス開始となったスマホ決済の「Wesmo!」で採用されているし、カード会社では三井住友カードとジャックスが採用、金融機関ではセブン銀行、共通ポイントでは「Vポイント」、チケットサイトでは「チケットぴあ」と「イープラス」の大手を押さえる。本誌の読者であれば、おそらくは誰もが一度は同社のサービスを使ったことがあるのではないかと確信してしまうカバーぶりだった。

写真5 オスティアリーズの「着信認証」を採用する企業のロゴ

同社では着信認証に続く新たな取り組みとして、電話番号を使った与信の仕組みも提供する。「PSTN」がサービス名だが、これは前述の着信認証に利用された電話番号を共通のデータベースとして位置付け、そのうち不正に利用されてしまった電話番号をブラックリストとして応用することで実現する。PSTNの導入企業はよその会社やサービスで不正に使われた電話番号と自社サービスの利用者の電話番号とを照合することで、不正アクセスを未然に防ぐことが可能になる理屈だ。

もちろん、オスティアリーズ社による電話番号の取得、保管や利用に関しては、利用者本人の同意の下で法令に遵守して行われるため、安心して利用できるという。ここでは130カ国、5億人を超えるという同社の着信認証システムの導入実績も、相乗効果を高める点で効いてきそうだ。

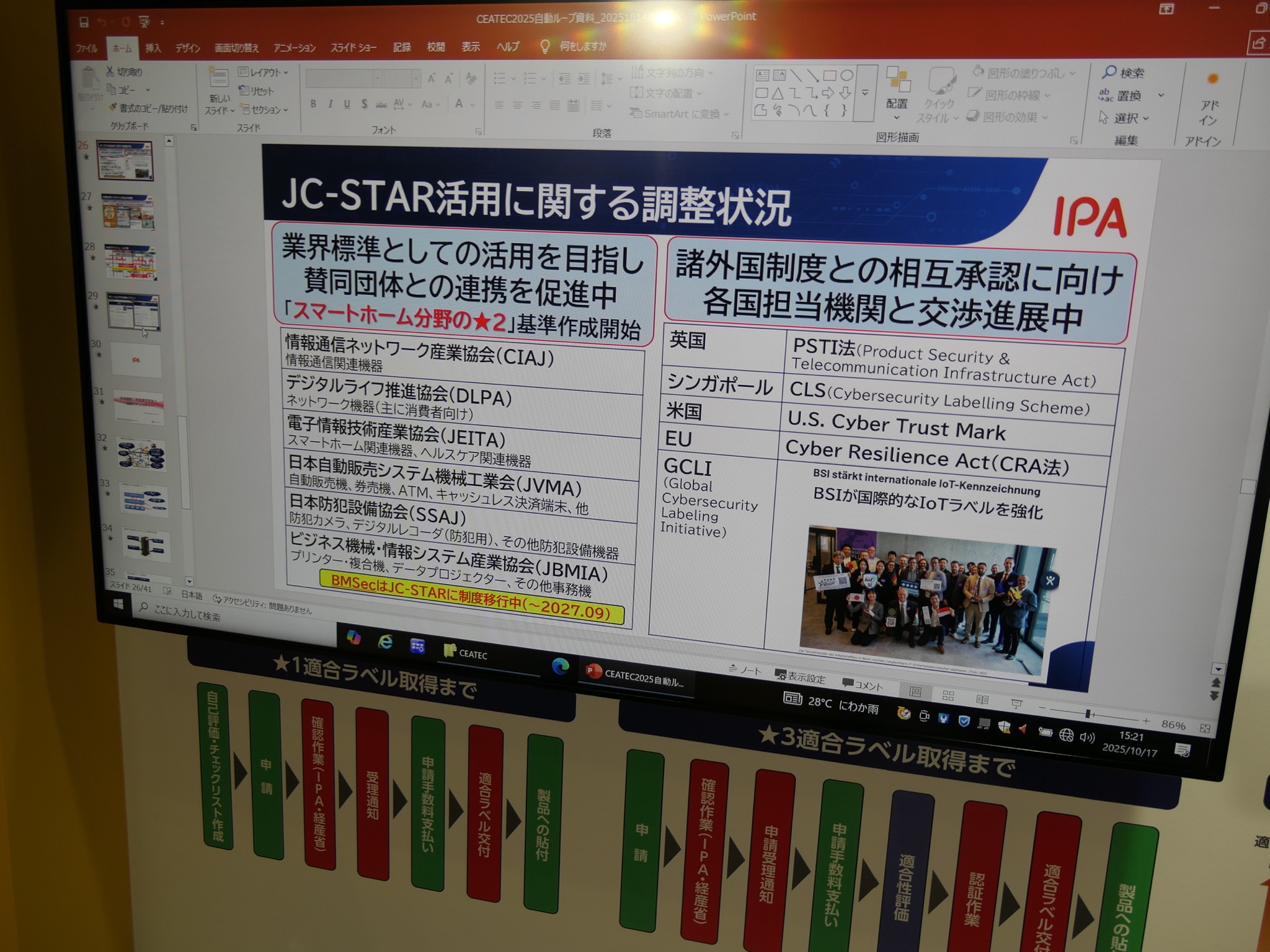

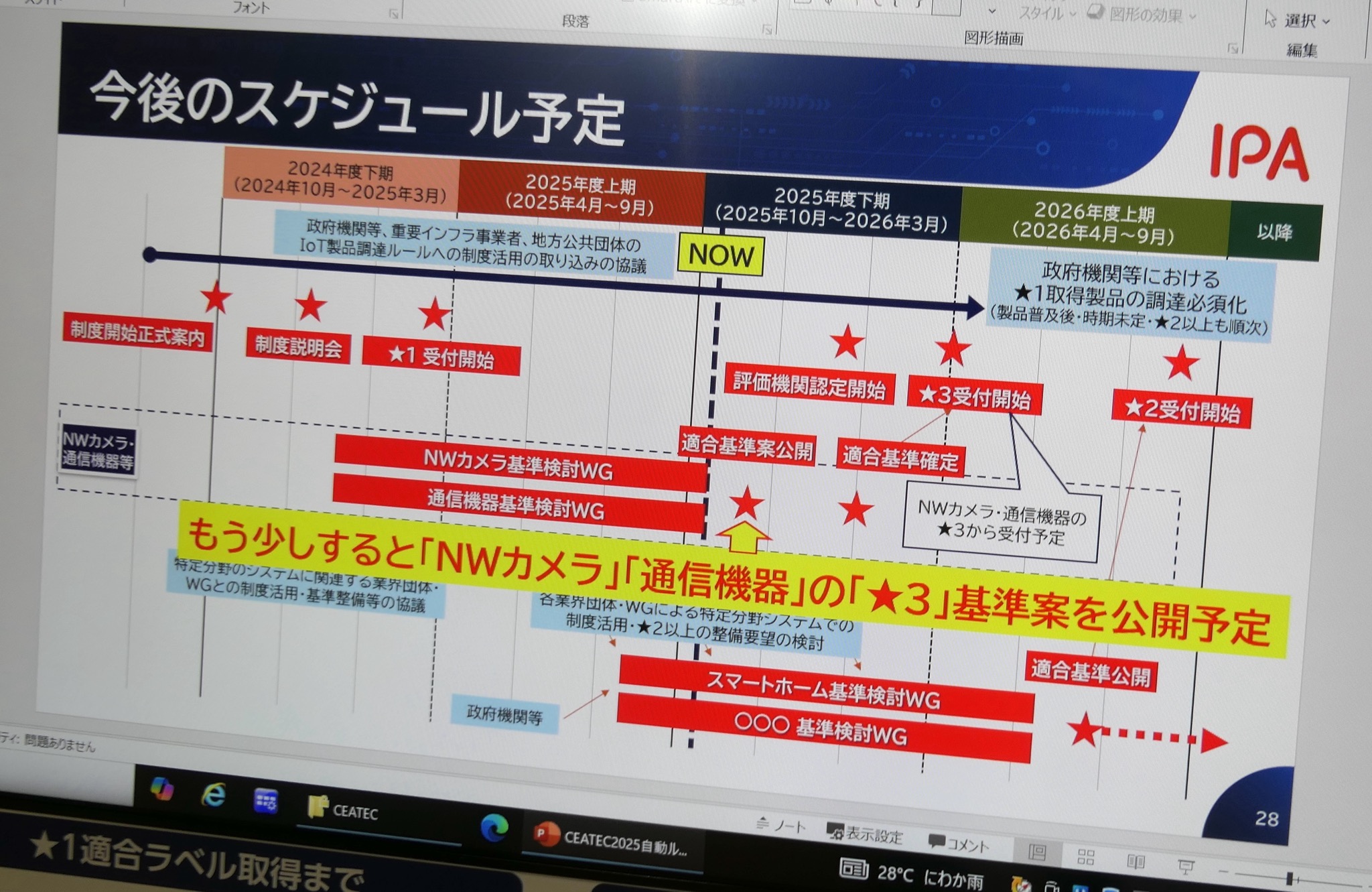

IoT機器の安全性を示すラベリング制度「JC-STAR」、★1から3月開始

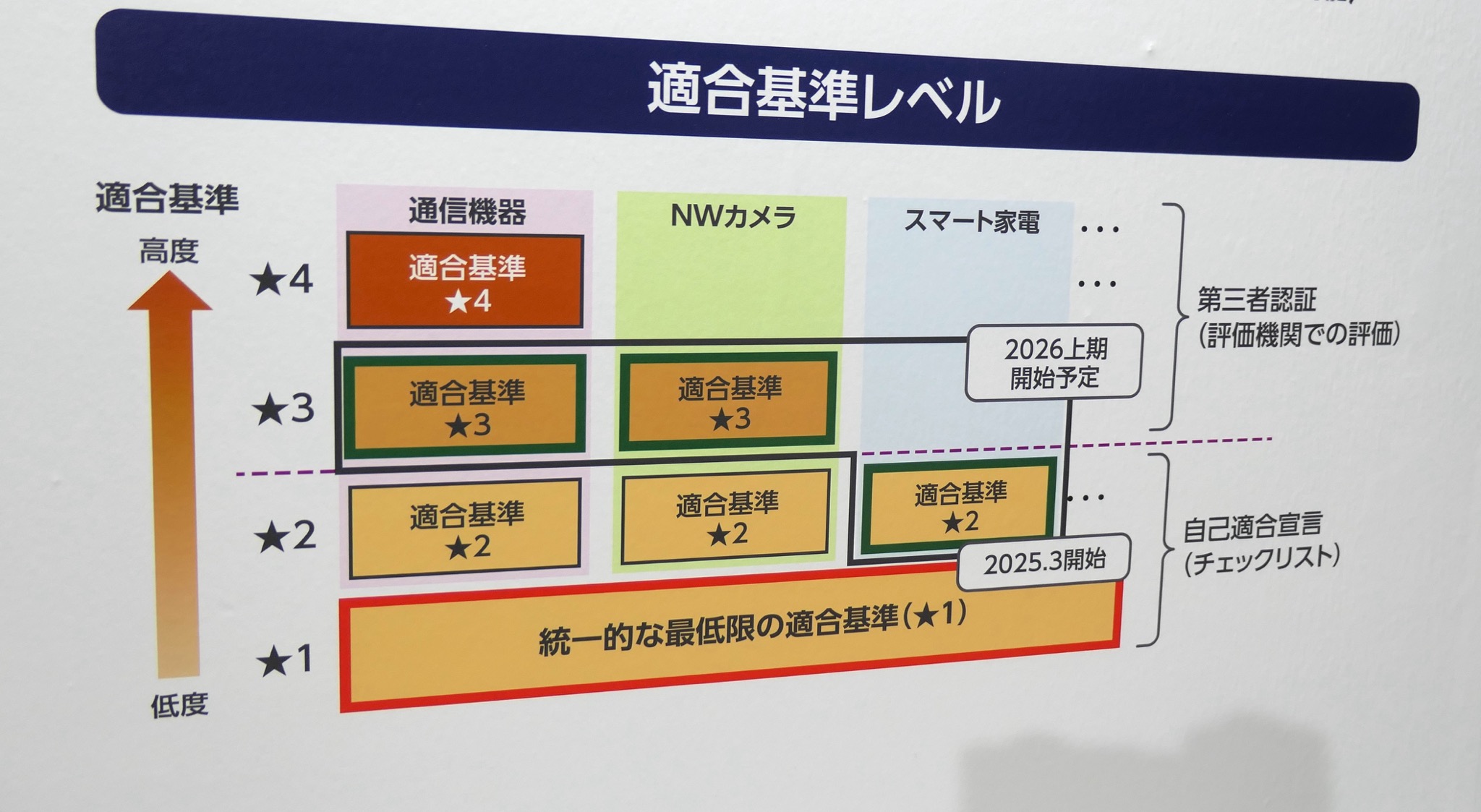

不正アクセスやサイバー攻撃の被害拡大により、ヒトの本人認証だけでなく、インターネットにつながる家電製品などのいわゆるIoT機器についてもセキュリティ対策が急務となっている。そこで経済産業省(METI)が所管する独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が、ネット家電に代表されるIoT機器のセキュリティレベルを外から見えるようにするラベリング制度を今年3月からスタートした。その名も「JC-STAR(ジェイシー・スター)」という。

JC-STARではIoT機器に求められるセキュリティ水準の度合いによって、一番低いものを「★1」として、最高で「★4」まで4段階の適合基準を定めた。このうちの最低基準である「★1」の運用が今年の3月に始まったところである(写真6)。

写真6 「JC-STAR適合ラベル」のサンプル。左側のロゴ上に「★」が見える(このラベルは★1のもの)

「制度をスタートした3月からの半年間で、約700の『型番』に対して★1を発番した。★1と★2については民間で使用される機器が該当し、★3と★4は重要インフラ向けに使用される機器を想定している」(情報処理推進機構・セキュリティセンター 技術評価部 部長の神田 雅透氏)

家電などの「型番」は、ちょっとした仕様や色の違いによっても区別して付番されるため、実際に認定された製品数としては数百になると思われるが、CEATEC会場に展示された家電の数々を見ると、対象機器の裾野の広さが伝わってきた(写真7)。WiFiルーターやネットワークカメラ、OA機器のほか、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、電子レンジといった「スマート家電」と、さまざまなバリエーションが混在している印象だ。

写真7 すでに「JC-STAR」の★1を取得したネット家電やIoT機器の例

現在の★1を取得するためのセキュリティ水準は「統一的な最低限の適合基準」とあるように、製品固有ではなく、IoT機器全体に共通して求められる最低限の脅威への対応が要件となっている。また「自己適合宣言」と呼ばれるが、必ずしもその対応状況を誰かに確認してもらうわけでなく、自社で宣言するだけでよい点でも取得のためのハードルを下げている。

それに対して★2以上では製品カテゴリごとにセキュリティの適合基準が定められ、さらに★3以上は自己適合宣言でなく「第三者認証」が必須となる点でも、求められるセキュリティレベルの違いが際立っている。特に★3と★4では、政府機関や重要インフラ事業者、地方公共団体、大企業などの重要なシステムでの利用を想定した適合基準と位置付けられている(写真8)。

写真8 「JC-STAR」の★レベル区分と、今後の提供開始予定

ところで、「JC-STAR」の電子決済との関わりという点では、この9月に「JC-STAR」への賛同団体として日本自動販売システム機械工業会(JVMA)が新たに参画したことがトピックとなる(写真9)。同団体では自動販売機のほか、券売機、ATM、決済端末などもカバーする活動を担っているという。

写真9 「JC-STAR」の普及に向けて業界団体や海外との連携にも力を入れる

なお、取得した「JC-STAR」の製品への掲出方法については「製品の筐体に適合ラベル(シール)を貼る」といった強制的な運用ではなく、製品が梱包される箱や取扱説明書、あるいは販売店舗の店頭に掲出される「値札ラベル」のような媒体に表示することまで含めて許容されている(写真10)。「そもそもJC-STARを取得する製品の大きさがまちまちなので、エアコンのように大きな家電では貼っても見えにくかったり、あるいは製品が小さくて貼る場所がないような実態にも配慮した」(神田氏)

今度、自宅のWiFi環境を見直そうと家電量販店に足を運ぶような場面では、「JC-STAR」のラベルの存在感がさらに大きくなっているかもしれない。

写真10 「JC-STAR」取得ラベルの掲出例(WiFiルーター)

写真11 「JC-STAR」を取り巻く今後のスケジュール

CEATEC番外編:「黒ひげ危機一発」も登場

写真12 CEATEC主催のJEITAから、半導体部会が昨年に引き続き玩具メーカーのタカラトミーとコラボレーションした「半導体産業 人生ゲーム」を出展していたが、今年は「黒ひげ危機一発」まで登場して来場者の表情をほころばせていた

1件のコメント

Pingback: 「電子決済マガジン」で紹介されました | Sinumy株式会社