今年4月13日に開幕した大阪・関西万博(正式名称:2025年日本国際博覧会)も、10月13日の閉幕まで残すところ約2カ月となった。会場内は完全キャッシュレスをうたい、万博専用に用意された電子マネーや顔認証決済が導入されている。そこで、これから駆け込む人たちも多いであろう万博会場からキャッシュレス視点での見どころを紹介したい。ただし、会場までの行程は、各所で提供中の顔認証サービスをつなぎながら「ひと筆書き」で行かねばならないというルールを課してみた。

顔認証するとその場で座席が決まる、京成スカイライナーの新サービス

筆者の勤め先がある東京・神田方面から万博へ向かおうとすると、おそらく多くの人が選ぶのが「東京駅から新幹線で新大阪へ」というルートではないだろうか。わざわざ空路を選ぶのはちょっと大変だし、特定のマイルを貯めていないでもない限りは陸路を選択するのが普通に思われる。

それはそれで間違いないのだが、今回の旅の目的に照らすとちょっと違う。目的は万博会場におけるキャッシュレス利用環境の視察だが、裏テーマである「顔認証でひと筆書き」の観点に立つと、そこに工夫の余地が生まれてくる。玄関を一歩出た瞬間から遠足は始まっている、のである(写真1)。

写真1 出発前の筆者のいでたち。怪しい外見とは裏腹に、使命感に燃えている(筆者撮影)

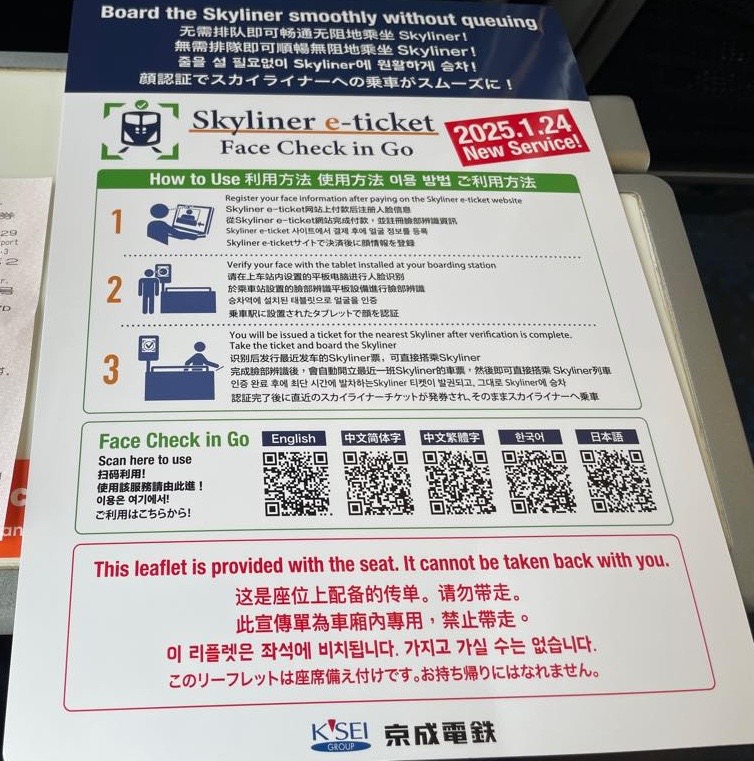

運が良いことに、ちょうど今年の1月から京成電鉄が、顔認証でスカイライナーに乗車できる新サービスとして、「Skyliner e-ticket Face Check in Go」(以下、「Check in Go」という)を開始していることを発見。京成上野駅から成田空港駅間を結ぶスカイライナーの乗車時に利用できるサービスで、利用料金も少しだけ割引になるという(京成上野/日暮里~空港第2ビル・成田空港の片道で、大人通常価格2,580円のところが2,310円になる)。

ならば、これを利用してみない手はない。JR神田駅からJR日暮里駅まで行って京成線に乗り換え、このサービスを利用して成田空港まで行けばいいじゃないか。つまり、空路である。羽田空港、ではなくて、成田空港経由での大阪行きが決まった瞬間である。

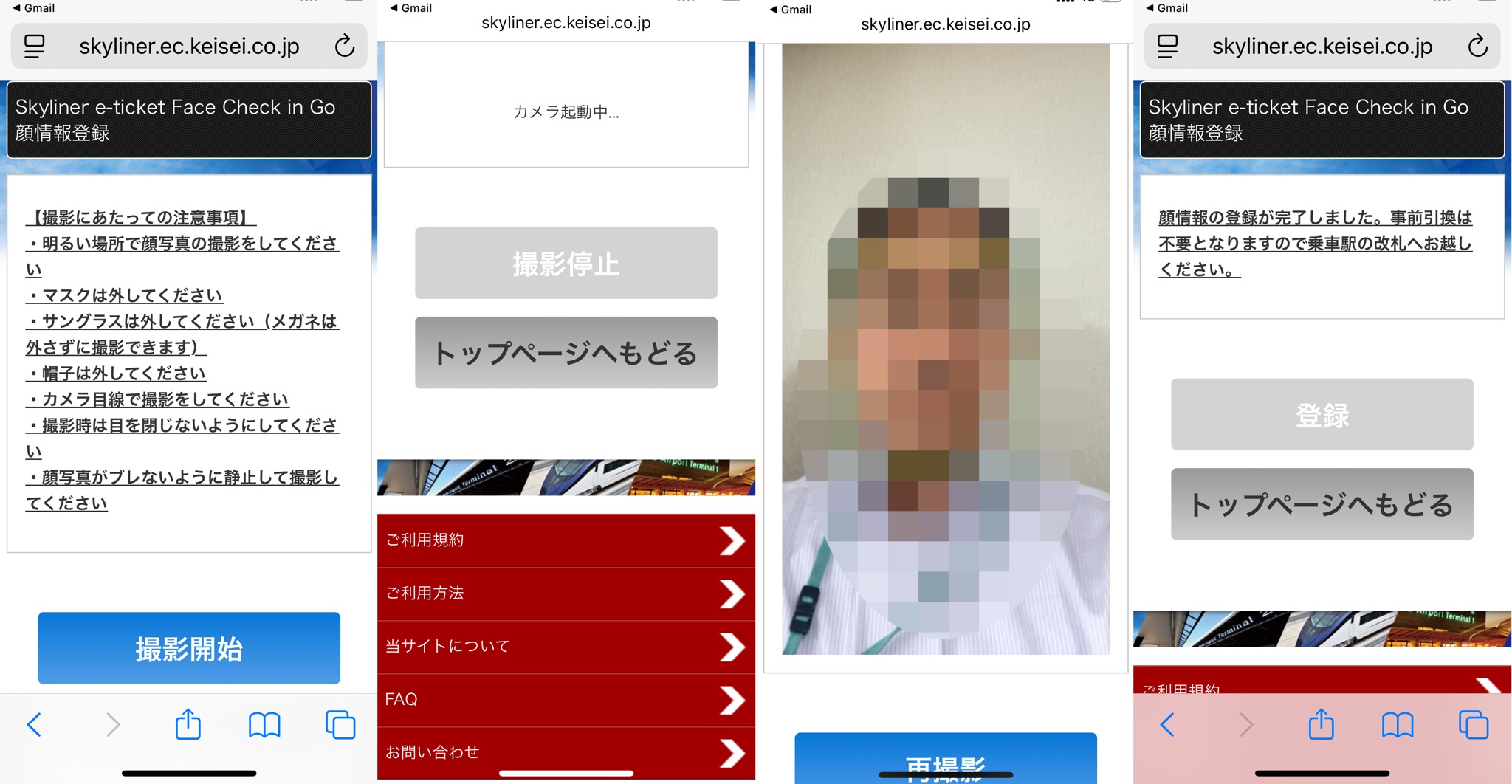

利用にあたり、インターネットから京成電鉄「Skyliner e-ticket」のWebページにアクセスし、オンラインでチケットを事前購入しておく必要がある(写真2〜5)。乗車日を指定し(乗車日の30日前まで購入可能)、乗降駅や利用人数などを指定した後に、利用規約やプライバシーポリシーへの同意などを経て、希望のチケットをオンライン決済で購入する。日本人でも利用できるが、主に訪日外国人向けのサービスということもあってか、支払方法としてクレジットカード以外にAlipay、WeChat Payが使えるようになっている点も興味深い(前出の写真5)。

写真2〜5 「Skyliner e-ticket」のWebページ遷移。チケットの予約・購入時は乗車日と乗降駅のみ選択する(筆者撮影)※写真は一部加工しています

なお、チケットを購入する際には、同様にインターネットからスカイライナーの乗車券を予約・購入できる「スカイライナーインターネット予約サービス」と間違えやすいので、いま自分が確かに「Skyliner e-ticket」から申し込んでいることを確認しながら進めるのがよい。(筆者は一度間違えて購入してしまい、払い戻しを受けるハメになった)

チケットの購入が完了したら、続けて顔情報(顔画像)の登録を行う(写真6〜9)。最後に登録完了の画面が表示されたら、あとは乗車当日に乗車駅の改札へ向かうだけでよい。Check in Goがユニークな点は、チケットの事前購入時に指定するのが「日付まで」という点で、実際に乗車する列車や、座席番号は指定されないことである。では、乗車する列車や座席はいつ決まるのか。何と、改札機で顔認証を行った瞬間にそれらが確定し、ゲート出口でリアルタイムに発券される紙チケットに印字されて通知される仕組みだ。

写真6〜9 オンラインでチケットを購入後に、顔情報を登録する。カメラもWebページから自動で起動する(筆者撮影)※写真は一部加工しています

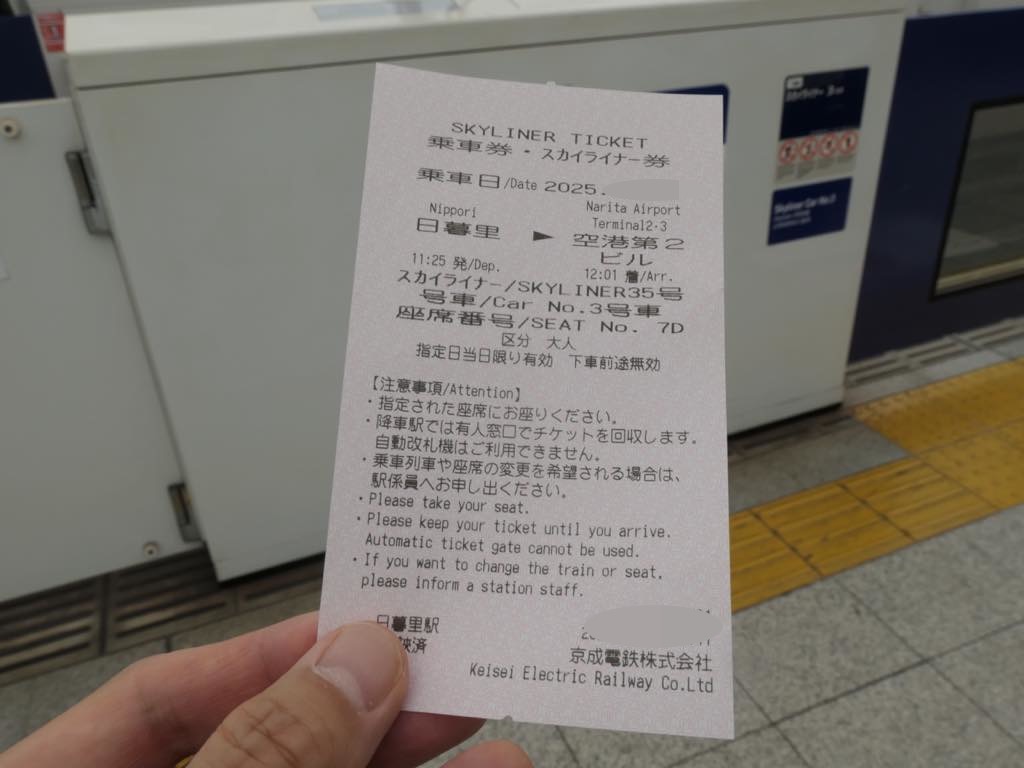

利用者が改札を通過した時間にあわせて、最短で乗車可能な時刻発の列車や、座席が決定されて利用者本人に提示される。こんな仕組みはかつて見たことがないが、それもそのはず、京成電鉄によると、顔認証を活用して座席指定列車に乗車可能となる仕組みは国内の鉄道事業者では初だという。

なお、日暮里駅までJR経由で来ると、京成スカイライナーへの乗換口には顔認証改札が設置されていないため、いったんJRの改札から退場して京成電鉄の乗車口へと向かう必要がある。

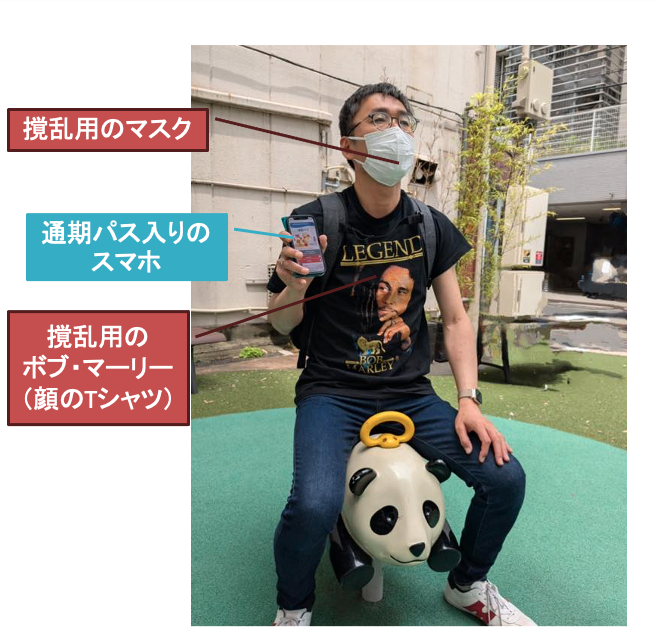

それでは、満を持して改札機の横に設置されたタブレット(写真10)に顔から近付いていこう。かなり顔認証センサーの反応がよい印象で、タブレット画面を注視しながら近付いていくと、筆者が着用していたTシャツのボブ・マーリーにも一瞬、識別のためのフォーカス枠が表示されたり、マスクをしてるせいか筆者の顔を認識してくれない。そこでマスクを顎にずらしてみたところ、あっけなく認証成功を示すグリーンのサインが画面に表示されたので、改札を通り抜けた。改札出口にあった小型のプリンター(写真11)を見ると、確かに列車と座席番号が記載された紙のチケットが印刷されていた(写真12)。これを受け取って、スカイライナーの入場口へと颯爽と進む。

写真10 設置されたタブレットのインカメラ映像に向かって進んでいくと、顔認証が実行される仕組み(筆者撮影)

写真11 改札通過後のコーナーに設置されていたチケット発券用プリンター(筆者撮影)

写真12 改札通過後に発券された紙チケットに列車・号車の指定と、座席番号が印字されている(筆者撮影)※写真は一部加工しています

途中、(必要はないものの)係員に紙のチケットを見せたりしながら乗車ホームへ上がり、指定された電車に乗り込むことができた。そして、指定された座席にもゆったりと座ることができた(写真13)。旅の出だしとしては、なかなか幸先の良い滑り出しではないか。

写真13 スカイライナーの座席背面ポケットに収められていた案内リーフレット。外国語表記が先に来ているあたり、訪日外国人観光客を強く意識したサービスであることがヒシヒシと伝わってきた(筆者撮影)

モーゼの気分になれる、Osaka Metroのウォークスルー型顔認証改札

顔認証でたどり着いた成田空港から空路で関西国際空港に降り立ったら、万博会場である夢洲(ゆめしま)駅へ向かう。ここで直通のシャトルバスに乗れば楽々1時間で会場へ、などと考えてはいけない。顔認証のひと筆書き、次の一手は、まさに万博の開幕に合わせて今年3月からほぼ全駅(全134駅中の130駅)でOsaka Metroが始めた「ウォークスルー型顔認証改札サービス」(写真14)を体験することである。

写真14 2025年3月25日から始まったOsaka Metro「顔認証改札サービス」の車内ポスター(筆者撮影)

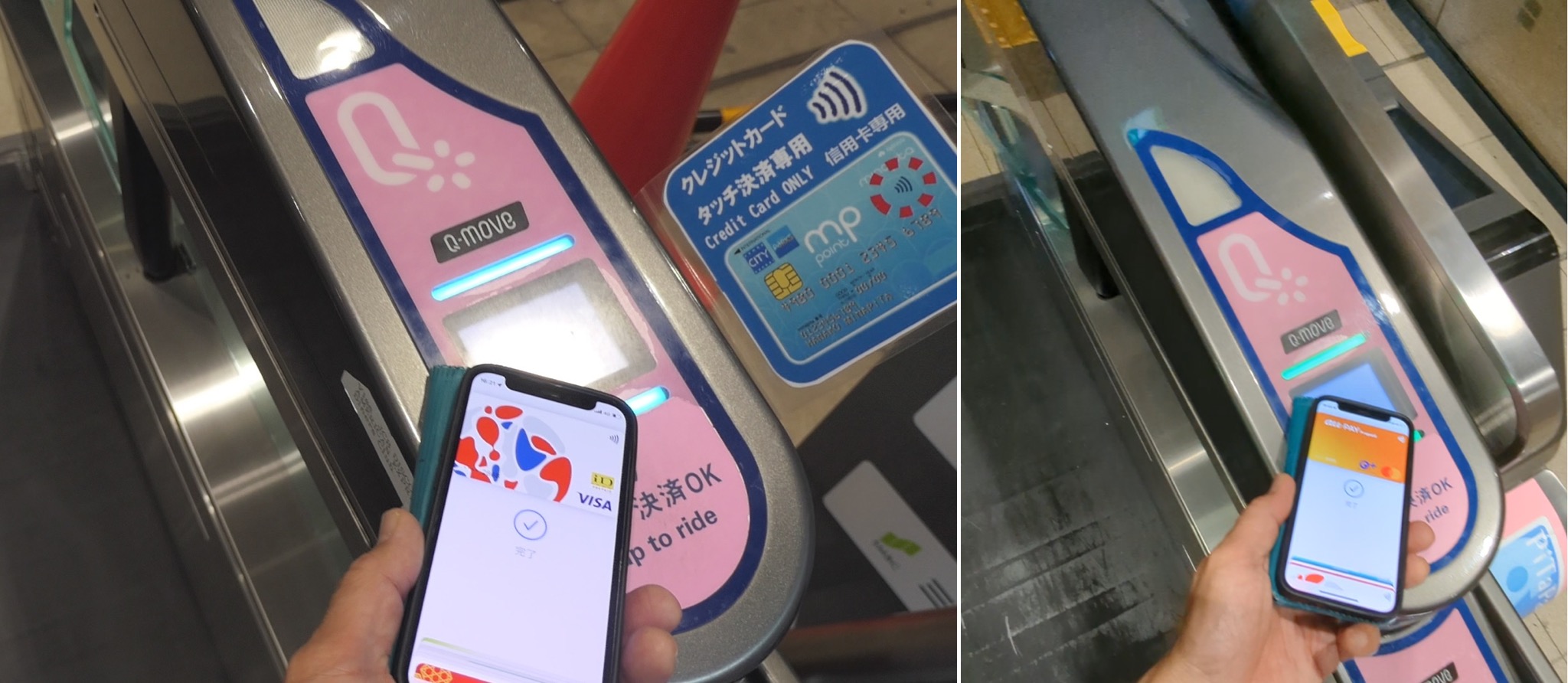

そこで、Osaka Metroに乗り継ぐため、まずは関空から南海電車に乗って、なんば駅まで行く。乗り方は当然、タッチ決済乗車の一択である。南海電気鉄道も万博に合わせて、2025年3月からほぼ全駅に当たる87駅と、泉北高速鉄道の5駅でタッチ決済対応を完了させる力の入れようだ。対応が遅れていたMastercardにも対応していることをしっかりと現地確認しつつ(写真15〜17)、なんば駅まで乗車した。

写真15 南海電鉄のタッチ決済乗車は、2025年3月から対応駅がほぼ全駅に拡大(筆者撮影)

写真16〜17 左は大阪・関西万博のオリジナル電子マネー「ミャクぺ!」のVisa/Apple Payを使ってタッチ決済乗車する場面、右はMastercard/Apple Payのau PAYプリペイドでタッチ決済乗車している(筆者撮影)

Osaka Metroの顔認証改札を利用するためには、スマホの「e METROアプリ」をダウンロードし、会員登録した上で対象のデジタル乗車券をオンライン購入しておく必要がある。今回の旅にちょうど良さそうなのは、Osaka Metro全線が26時間、もしくは48時間乗り放題になる「26時間券」(大人1,100円)か「48時間券」(大人1,800円)だろう。

順序は問わないが、購入したデジタル乗車券を顔認証で使用するために、「e METROアプリ」マイページのメニューから「顔画像情報」のボタンを選択して、顔写真を撮影かアップロードしておこう(写真18〜21)。顔画像に問題がなければその場で即座に登録が完了する。2024年に行われた実証実験の際には、この顔画像の登録に一定の審査期間が設けられていて少しやきもきしたが(下の参考動画も参照)、今年3月からの商用サービスでは登録手続きが即時で完了するようになった。筆者も顔認証改札を通過しようとする直前に、まさに改札機の脇で顔写真を撮るありさまだったので、この変化は大変ありがたかった。

写真18〜21 顔認証に使用する顔情報の登録は、Osaka Metro「e METROアプリ」から行う。その後、オンライン購入したデジタル乗車券の設定画面から「顔認証改札の利用」を設定すると顔認証改札が利用できるようになる。体験の際には、この手順を忘れないようにしたい(筆者撮影)※写真は一部加工しています

<実証実験時の参考記事>

春休み特別企画 〜 いよいよ一般モニター実験が始まったOsaka Metroの顔認証改札を体験しにいく。 | 電子決済マガジン()

https://epayments.jp/archives/49597

顔認証改札を通過するにあたって、特に注意することは何もない。強いて言えば、あまりにも駆け足で駆け抜けたり、故意に顔を隠して通り抜けたりすると、エラーでラッチが閉まってしまうことがあるといった具合である。ちなみに筆者は帽子にマスク、「顔のTシャツ」姿で幾度も改札機に挑んだが、毎回実にスムーズに通過できてしまい、少々拍子抜けしてしまった。

ちなみに、デジタル乗車券の利用方法は顔認証に限られているわけではなく、基本的にはe METROアプリの画面に表示されたQRコードを改札機に読み取らせることで通過できる。つまり、顔認証を使用しない人は標準でQRコード利用可能になっているので、アプリから表示させて対応する改札機に読み取らせればいい。

ただし、顔認証とQRコードの両方を同時に使用することはできず、あらかじめe METROアプリの管理画面から、どちらかを有効にしておく必要がある。具体的には、アプリから「顔認証改札の利用」ボタンを押して利用設定を有効にしておくと顔認証がオンになり、QRコードでは通過できなくなる。反対に、「顔認証改札の利用」ボタンから利用設定をオフにしておけばQRコード表示で改札を通過できる仕様だ(前出の写真21)。

顔認証改札のメリットは言うまでもなく、切符もカードもスマホも、手に何も持たずにただ通り抜けるだけでよいことにある。両手に大きな荷物を抱えていても、その姿勢のままで通過できる恩恵は、とりわけ旅行者にとって実に大きい。

さらに、これは万博開催期間中に限ったメリットかもしれないが、まだ顔認証改札の利用者が交通系ICカードなど他の乗車方法に比べて相対的に少ないことに起因して、「改札前の混雑を避けられる」ことがある。

万博会場の最寄駅である夢洲駅は、朝9時の開門と、パビリオンが閉場する夜9時(閉門は夜10時)以降に人の波が集中する傾向にある。筆者も毎夜9時前後に行われているドローンショーを楽しんでから夢洲駅に向かったが、特に改札前の人の混雑ぶりは半端なかった。ところが、全部で10レーン以上もある改札機の手前ゾーンがびっしりと人波に埋まった状況にある中で、なんと一筋だけ目の前を占める群衆の海が割れるという奇跡の光景に出会ってしまった。その視線の先には、まばゆく光る顔認証改札機(写真22)が! なるほど、モーゼってこんな気持ちだったのか。

写真22 Osaka Metroの顔認証改札はゲート上部に設けられたバーからの照明が明るい光を発しているため、遠くからでも非常によく目立つ(筆者撮影)※写真は一部加工しています

行列をかき分けることもなく、澄ましたドヤ顔で悠々と「ウォークスルー型顔認証改札サービス」を通り抜ける筆者の姿は、果たして行列の人たちからどう見えていただろうか。これこそ事前にデジタル乗車券を準備して、万博会場へ来てよかったと心から思える瞬間だった。もはやアトラクションとも呼べそうなこの体験に照らして、「26時間券」の大人1,100円(小児 550円)は決して高額ではないと思うので、万博会場へ電車で訪れる方にはぜひ体験してほしい。

万博の入場ゲートではスマホのQR画面提示と同時に顔認証(複数回パスの場合)

さて、いよいよ万博の入場ゲート前に到着である(写真23)。混雑が尋常でなく行列することも普通にあり得るとの前評判を耳にしていたが、まさに前評判通りの光景が広がっていた。

特にそれが顕著なのは朝で、ひと筆書きツアーズとは別日の早朝に会場へ訪れた際の経験を紹介しよう。万博の開門は朝9時で、しかも入場した10分後から予約限定パビリオンの「当日予約」がスマホから早い者勝ちで可能になると聞いていたので、できるだけ「朝9:00」から遠くない時間にゲートを通り抜けることが成功条件と考えていた。そこでOsaka Metroの夢洲駅を経由して、東ゲートには1時間前の8時過ぎに到着。ところがこの時点で入場ゲート前はすでに海水浴場さながらの光景が広がっており(写真24)、結局筆者が入場ゲートを通過できたのはもはや10時ちょっと前だった。優に90分以上は待った計算になる。

写真23 いざ、入場口へ。心持ちやつれているようにも見えるが、気のせいかもしれない(筆者撮影)※写真は一部加工しています

写真24 炎天下、日傘がまるで海水浴場のように立ち並んだ東ゲート前。こちらは成田空港から顔認証を乗り継いで訪れた回とは別日の撮影である(筆者撮影)※写真は一部加工しています

この経験の教訓として、開門と同時に入場したい場合には、「開門の2時間前にはすでにゲート前に到着」していて、そこから「開門作業が始まるまでの2時間、その場で待機する覚悟」が求められることがわかった。当然、折りたたみ椅子はあったほうがよいし、日傘、帽子、日焼け止め、水分補給用の水筒やドリンクが必須であることは言うまでもない。

さて、少し話が逸れたが、入場手続きの手順について報告したい。入場ゲートの直前に、空港で行われているような手荷物検査場が用意されており、それぞれの列に分かれて順番に手荷物検査を受けていく。この際、パソコンやデジタルカメラなどの電子機器に加えて、液体の入った水筒やPETボトルは入念に検査される。これに慣れていない来場者が、誤ってリュックの中に水筒や飲み物を収めたままX線装置を通過させてしまい、検査がやり直しになっている姿をよく目にした。

手荷物検査が済むと、ついに入場チケットの確認となる。万博の開幕直後に報道でも話題になったが、入場チケットはスマホ画面に表示したQRコードによって提示する仕組みとなっているため、混雑により周辺の電波状態が不安定だとその場でQRコードを取得して表示できないケースが発生した。そこで主催者は解決策として、入場用のQRコード画面のスクリーンショットを撮っておくか、あらかじめ紙にQRコードを印刷して持参することを推奨していた。

必ずしもスマホ画面でなく「スクリーンショットや紙でもよい」ということは、表示されるQRコードが(一定時間で表示内容が変化するものでなく)固定のものだということの証明でもある。1回券は当日の入場の際にしか使えないので、固定のQRコードでも問題がないのだろうけれども、複数回パスでも同様に固定のQRコードが採用されていたことに気が付いた時には少し驚いた(写真25、26)。

写真25〜26 公式サイトにログインした状態で、自分が保有するチケットを表示できる。通期パスの場合、顔認証が成功しなければこのQRコードだけでは通過できないので、ボカす必要はないのだが、念のためにボカしてある(筆者撮影)※写真は一部加工しています

大阪・関西万博の入場チケットは大別すると、「複数回パス」と「1日券」がある。このうち複数回パスは、万博の開催期間中いつでも入場可能な「通期パス」(販売価格:大人3万円)と、7月19日から8月31日までの期間限定で何回でも利用できる「夏パス」(販売価格:大人1万2,000円)の2種類が発売されている。そして、入場ゲートでの顔認証は、「通期パス」と「夏パス」の利用者に限って行われる位置付けとなっていた。その理由は先に挙げた事情にもつながっていて、提示するQRコードが固定なので、万が一にもコピーされてしまった場合に、別の人が別の日に何回でも入場できてしまう可能性が出てくる。そこで、「確かに購入した本人だけが万博期間中に何回でも入場できる」ことを担保するための本人認証方式として、顔認証が採用された。だから、複数回パスユーザーだけが顔認証の対象だったわけである。

導入理由がそうなので、複数回パスを購入するような「万博のロイヤルカスタマー」だけが顔認証でスイスイと優先入場できるわけではない。実際、1回券の利用者がスマホのQRコード画面を入場ゲートに提示するだけで通過できるのに対して、年パスユーザーはスマホ画面に加えて顔認証のステップがはさまるので、ひと手間多いというのが実態だ。

とはいえ、筆者が3回体験してみたところでは、スマホ画面をQRコード用のスキャナに読み込ませている間に、ほぼ同時にカメラによる顔認証も行われているようで、知らないうちに認証が終わってしまう印象だった(写真27)。つまり、手間が増えた感覚は全然なかった。3回のうちの一度だけ、顔認証だけがうまく行かずにエラーになってしまったことがあったが、スタッフさんの指示にしたがって自分の立ち位置をカメラの撮影角度に向くよう微妙に変えたらすぐに認証OKとなった。

写真27 入場ゲートに設置されたQRコード認証用のスキャナーと、顔認証用のカメラ。上の丸い装置がカメラである(筆者撮影)

ちなみに、入場の際は「スマホのQRコード画面+顔認証」という極めて強固な組み合わせで行われている来場者の本人認証だが、退場時には何のチェックも行われない。これは1回券の来場者も、複数回パスのユーザーも同じくである。

ただ、いったん会場を退出した後、同じ日にまた会場へ戻ってきて再入場したいケースはあり得る。この再入場を希望する人たちのために、「再入場口」がゲート端っこのレーンに用意されていた。そして、この場での確認には、利用者の手の甲に目に見えない特殊なインクのスタンプを押してもらう方法が採用されていた(写真28)。この状態でいったん会場を出て、戻ってきた際にはまた再入場口で係員にスタンプを確認してもらう流れとなる。

テーマパークなどではおなじみの方法なので、利用者にも戸惑いは少ないだろう。ただ、退場時にも顔認証をやってくれることに期待していた筆者にとっては、やや肩透かしな印象を受けた。

写真28 手の甲に押してもらう再入場スタンプだが、かたむけてみても肉眼ではまったく見えない。どんなデザインなのか気になるのだが・・・(筆者撮影)

* * * * * * * * * *

行程も話題も寄り道しがちなこともあって、記事の前編を費やしてまだ、ようやく万博会場の入り口にたどり着いたありさまで申し訳ない。次週公開予定の後編では、ついに万博会場内でのキャッシュレス&顔認証体験に挑む予定なので、チャンネルはそのままで。

<後編はこちら>

【夏休みスペシャル】顔認証でゆく、2025大阪・関西万博ツアーズ 〜 ひと筆書きでどこまでいけるか?(後編) | 電子決済マガジン