東京・有明の東京ビッグサイトで10月31日から11月9日までの期間、「Japan Mobility Show(ジャパンモビリティショー)2025」が開催されている。電子決済やキャッシュレスとの兼ね合いがまったくないわけではないものの、ふだん筆者があまり足を運ばないイベントではあるが、今年はなんと新作が公開されたばかりの映画『TRON(トロン)』シリーズで大活躍する「ライトサイクル」が展示されていると聞きつけ、電子決済の次にトロン好きの筆者としては慌てて馳せ参じることになった。時間に余裕があればぜひ会場で実物をご覧いただきたい、と思わせるそのクオリティを写真レポートで感じていただきたい。

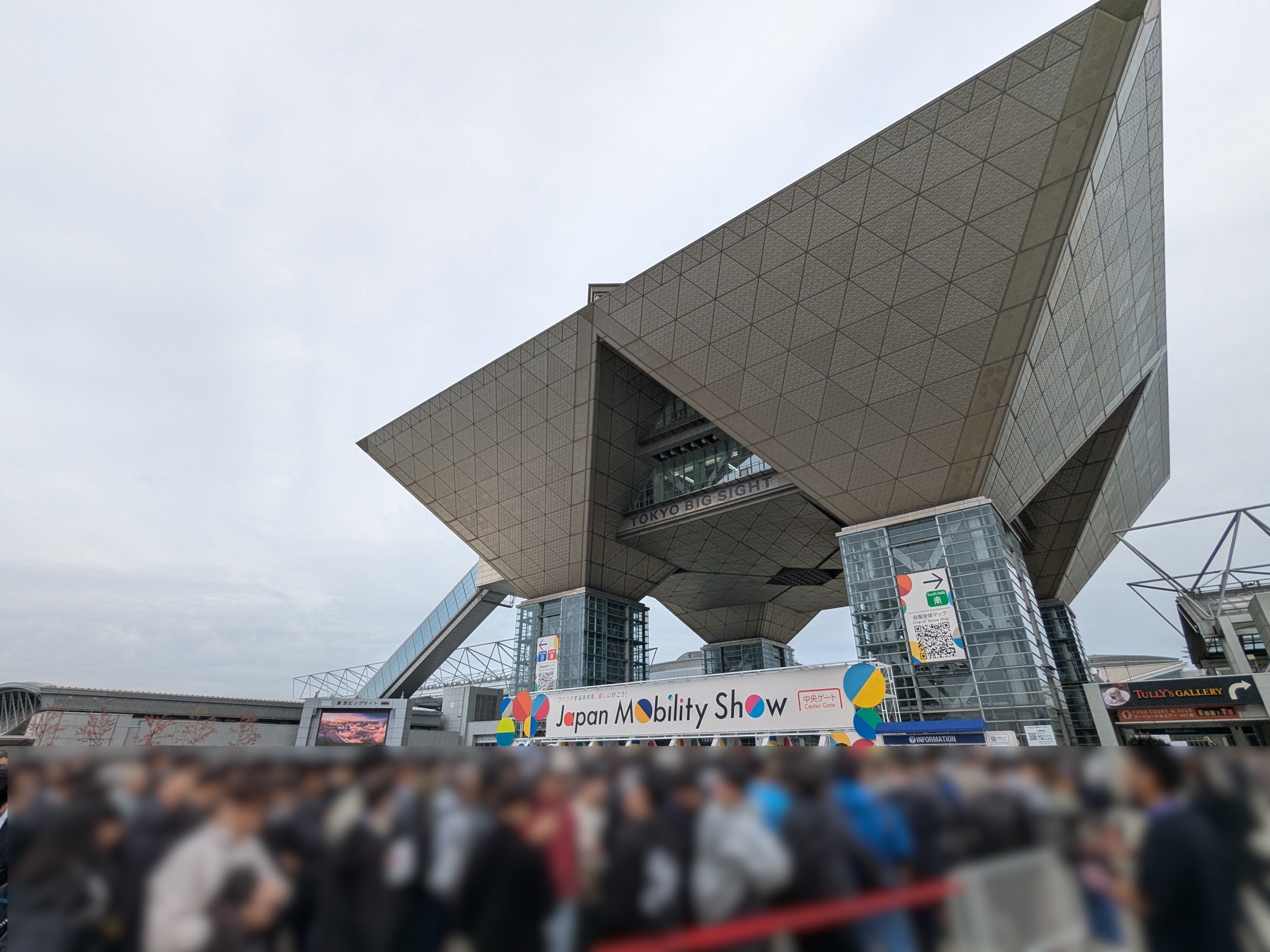

写真1 一般公開初日に当たる10月31日には、いち早く入場したい来場者が大行列を作っていた

トロン最新作では、AIが現実世界に“侵食”してくる

ウォルト・ディズニーが1982年に公開した映画『TRON(トロン)』は、世界で初めて本格的にCGを使用した長編映画としても有名な一作だ。主人公はコンピューターの世界に取り込まれて(文字通りデジタルスキャン)しまうが、その世界を支配しようとする「マスターコントロールプログラム(MCP)」に勇敢に立ち向かうことで、無事に世界の平穏を取り戻すというストーリーだ。

現代の目で見れば、その世界観は相当に“クラシック”にも見えるが、主人公らが乗車してコンピューター内の仮想空間を駆け巡るバイク、「ライトサイクル」の斬新さと映像美に当時の観客たちは度肝を抜かれた。

その初公開から実に43年ぶり(その間の2010年に公開された続編の『トロン:レガシー』を除けば)に、新作映画として『TRON:Ares(トロン:アレス)』が戻ってきた。10月10日から日米同時公開されている。

ネタバレになるので詳細は記さないが、1982年公開の第1作では生身の主人公がコンピューター内部に取り込まれる設定だったところ、新作では時代を反映してコンピューター内部に生成されたAIが反対に現実世界へと“侵食”してくるという。月日の経過により、圧倒的な映像進化を遂げた本作品だが、8bitテイストだったライトサイクルもまた劇的な進化を経て、超絶にカッコいい車体をまとって画面狭しと活躍している。

今回、なんとジャパンモビリティショーの会場でこのライトサイクルの実物を間近に観られるというので、折しも今年開業30周年を迎えているゆりかもめに乗って、東京ビッグサイトまで足を運んできた。その車体の精悍さと美しさを写真でご確認いただきたい。

写真2 これが最新型のライトサイクル(後方から見たところ)

写真3 コクピット部に寄ったところ

写真4 ホイールがどういう仕組みで動く設定なのかはもはやわからないが、発光するとさらにカッコいい

写真5 前方から眺めるライトサイクル。運転者の両腕を収納するハンドルのギミックが際立つ

AIデータセンター向け冷却システムの実機も展示

今回、ジャパンモビリティショー2025の会場に映画『トロン:アレス』に登場するライトサイクルを持ち込んだのは、同ショーに初出展となる日本企業のQuantum Mesh(クォンタムメッシュ)社。大変に心躍るものを見せてもらい、せっかくなのでブース内も見学させてもらった(写真6)。

写真6 「AIデータセンター」のロゴの向こうにライトサイクルが展示

2021年創業のQuantum Mesh社は「AIoT時代のデータ経済を牽引する」ことをミッションに掲げる。ここが『トロン:アレス』の世界観にやや重なるか。ブースに巨大な実機を持ち込んでまで紹介されていたのが、AIデータセンター向け液浸(えきしん)冷却システムの「KAMUI(カムイ)」(写真7)。同社独自開発によるシステムの仕組みや意義について、同社の共同創業者 兼 取締役の安田 光德(やすだ・みつのり)氏が説明してくれた。

KAMUIは「閉鎖循環式の単相液侵(たんそうえきしん)冷却システム」で、要するにサーバー自体を冷却液に満たされた「液浸ラック」内に格納することで、発生する熱を吸収する(写真8)。AIデータセンターには処理用に多数のGPUサーバーが搭載されるが、その際に発生する膨大な消費電力の負担に加えて、安定稼働のためにもいかにサーバーの熱を冷やせるかが目下の業界課題になっているのだという。

写真7 AIデータセンター向け液浸(えきしん)冷却システムの「KAMUI(カムイ)」

写真8 窓から冷却液に満たされた内部が見える。冷却液にはENEOSの「IXシリーズ」を採用

そこでKAMUIが売りとするのが、冷却液を冷やす仕組みだ。「日本では土地を掘れば大半の地域で地下水が出る。それを汲み上げて、循環させながら冷却液を冷やす仕組みなので、電気代がほとんど不要になる」(安田氏)

せっかくの冷却システムなのに、冷却液を冷やすために別途電力が必要になるとすれば本末転倒ともいえる。汲み上げた冷たい地下水と、発熱で温まった冷却液を熱交換することでサーバーを冷却し続けられることがKAMUIの特長で、必要な電力量も従来の空調方式に比べて10分の1以下に抑えられるという。

「KAMUIはコンテナ型で運搬も可能なので、日本全国に設置が可能だ。AIデータセンターこそ、地域集中ではなく、日本全国の自治体に分散して設置されるべきで、それによって地域の経済を循環させることができる」(安田氏)

日本発のビジネスや製品にこだわり、地方経済の活性化までを見据えた取り組みは、Quantum Mesh社の事業の端々に表れている。例えば、「サイバーセキュリティの人材育成と次世代産業基盤の防衛を通じ、AIoT時代の安全と競争力を支える」を掲げて、今年4月に立ち上げた一般社団法人 AKATSUKI(アカツキ)の活動もそのひとつ。

「IT」に加えて「OT(Operational Technology:運用技術)」のセキュリティを活動範囲として、国際的な国内外の専門人材を育成、確保することを目的に活動しているという。対象領域としては、コネクテッドカーや自動運転で注目される自動車のほか、医療機器やファクトリーオートメーション、社会インフラなどの各分野に着目しており、セキュリティ訓練や検証が行える実機ハードウェア環境の提供にも取り組んでいるそうだ。