「Web3」に象徴される新しいインターネット概念を支える重要な技術が「分散型ID」だ。ところが日頃、眼の前の仕事に追われていると、いくら説明されてもこれがよくわからない。とりわけ、正しい電子決済取引に必須となる「利用者の本人認証」と、この分散型IDとは関係する話なのか、それとも無関係なのか。そんなモヤモヤがいつも頭から離れなかった筆者に、この8月から「分散型ID管理プラットフォーム」を提供開始した大日本印刷(DNP)の担当者が解説してくれた。

分散型IDシステムを支える「VC」とは何か

「分散型ID」を簡潔に表現するならば、「既存のインターネットの上に、新たにIDを管理するためのネットワークの仕組みを作る意味合いが大きい」(大日本印刷・ABセンター ICT開発ユニット 認証・認識基盤開発部第3グループの高市 真人氏/写真1)という。データフォーマットの統一などにより、人を一意に識別するための枠組みとも言える。

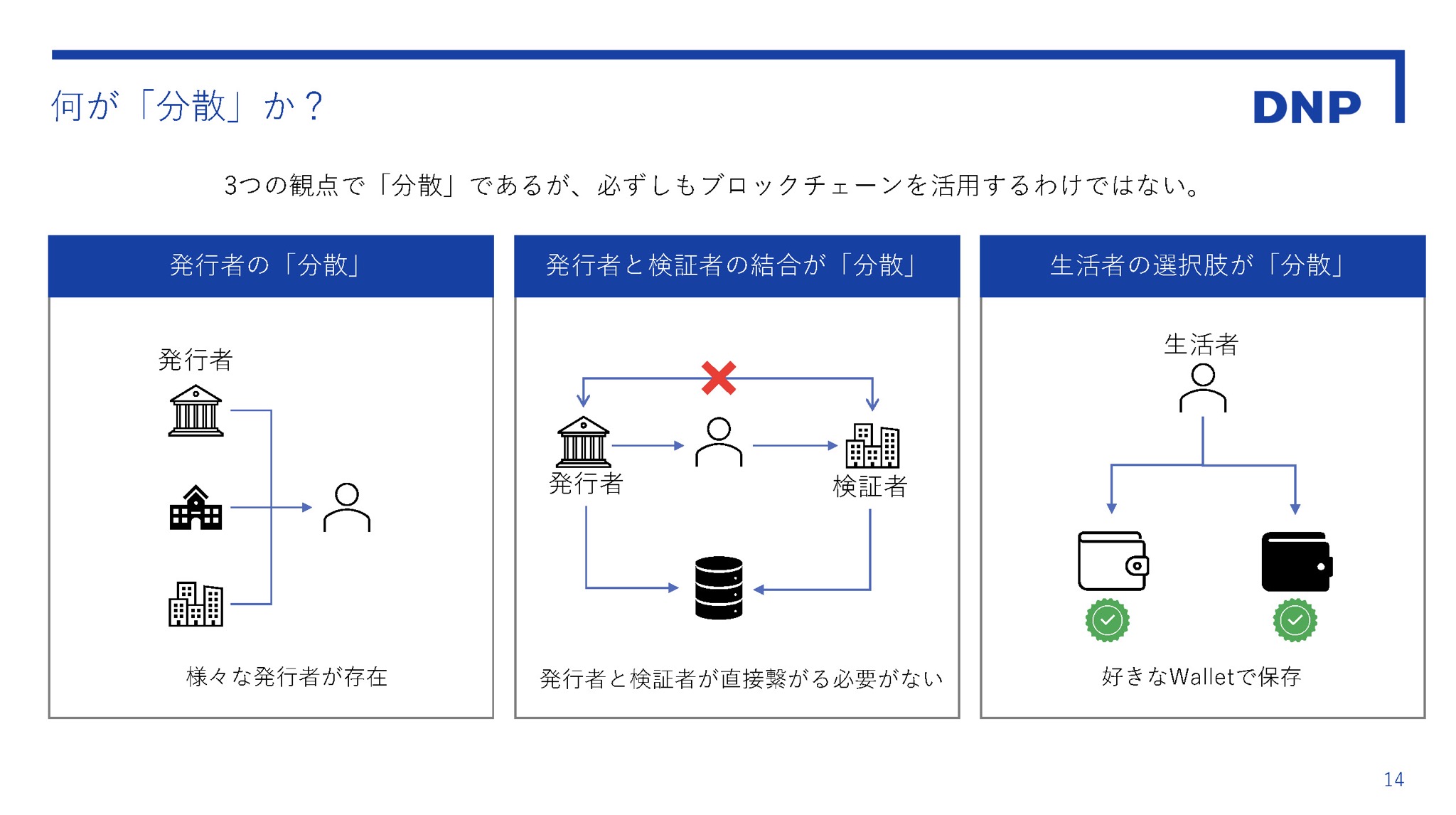

従来のID管理の仕組みが「中央集権型」であったのに対して、ID証明情報の発行者が1つの主体に限られないことや、発行者のシステムと直接つながらなくても検証者によるID検証が可能になること、さらには利用者側で行う「ID証明情報の管理」も1つの仕組みに縛られないことなどが特長になっている(画面1)。そのための技術的な方法として、必ずしもブロックチェーンを使用する必要もない。

写真1 大日本印刷 ABセンター ICT開発ユニット 認証・認識基盤開発部第3グループの高市 真人氏

画面1(出典:大日本印刷)

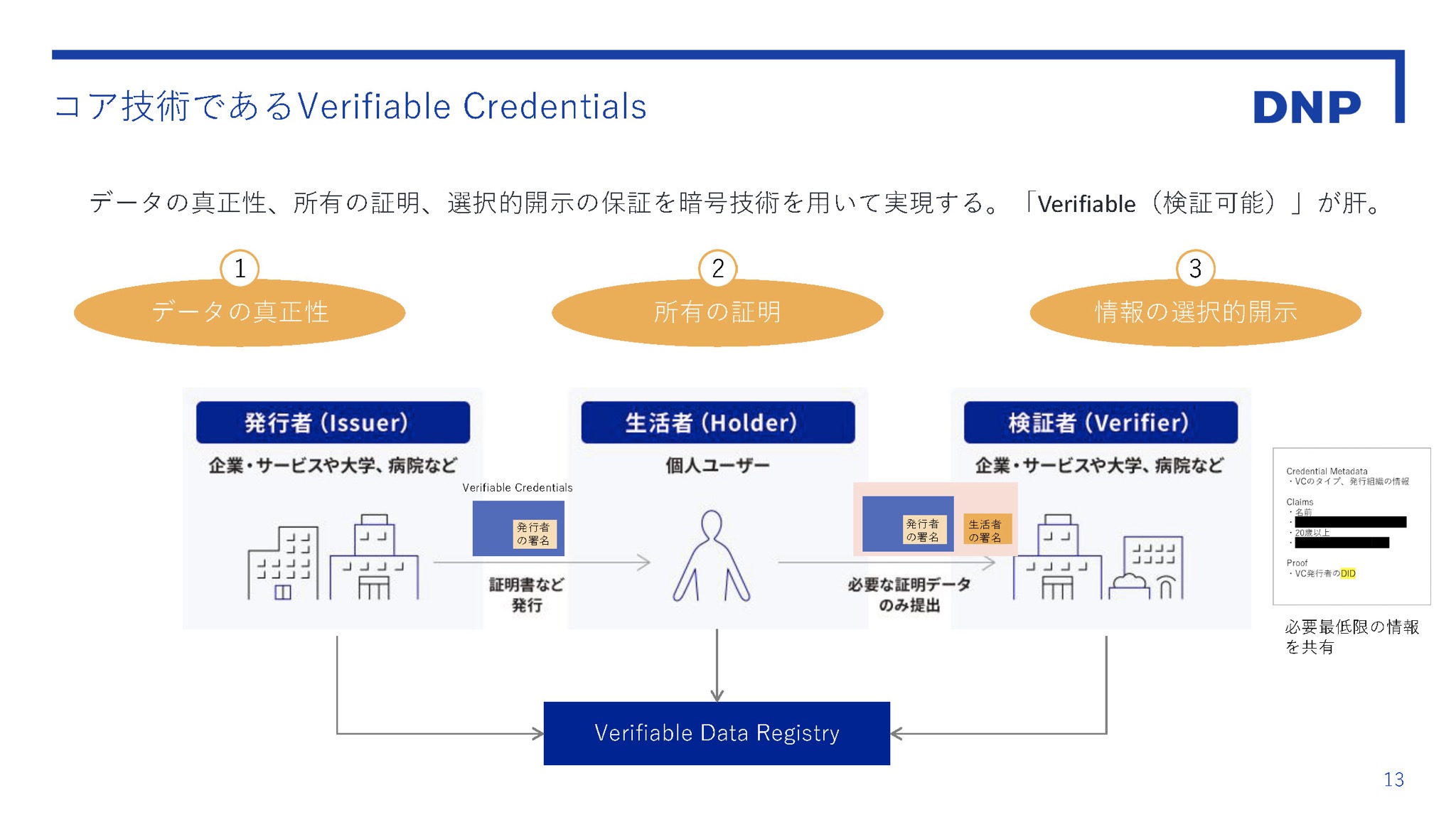

こうした複数の「分散」を支える要素技術が「Verifiable Credentials」。日本語にするならば「検証可能な証明情報」と訳せそうな言葉だが、省略して「VC」と呼ばれることが多い。VCは画面2にあるように、発行者と利用者(生活者)、検証者の3つの主体の間で流通するが、暗号技術の応用により「データの真正性」、「所有の証明」、「選択的開示の保証」が実現できる仕組みとなっている。例えば「選択的開示の保証」であれば、個人情報を含む証明情報の中から用途に応じて「氏名」や「年齢」といった個別情報だけを取り出して検証者に情報開示できるようになる。

また、図にもあるように、検証者はVCの発行者からではなく、VCの登録サーバを参照することで検証できる仕組みとなっていることも、「分散」の特長をよく示している。

画面2(出典:大日本印刷)

VCの「容れ物」になるデジタル・アイデンティティ・ウォレットが日本でも登場

ところで前項で触れた「利用者側で行う『ID証明情報の管理』も1つの仕組みに縛られない」にある「管理の仕組み」とは、利用者がVCの管理に使用するツールのことを指す。これを先行する欧州などでは「Digital Identity Wallet(デジタル・アイデンティティ・ウォレット)」と呼んでいるが、とりあえずは「スマホアプリ」のことと考えてしまってよさそうだ。

「(VCを管理するツールは)ユーザーからすると(スマホ)アプリとして見えてくる。ただ、VCの証明書自体が保存される先はクラウド上であったり、物理的な媒体に保管されることもある。どこに保管するかを含めてユーザーが選べるようになる」(大日本印刷・ABセンター 事業開発ユニット 事業開発部第3グループの岡本 凜太郎氏/写真2)

そのため、将来はアプリが使用されないケースが出てくる可能性はあるが、「現状はユーザーの目に見えて証明書を管理するというユーザー体験が先行しているので、まずは(目に見える)アプリになっていく」(岡本氏)ことを見込んでいる。

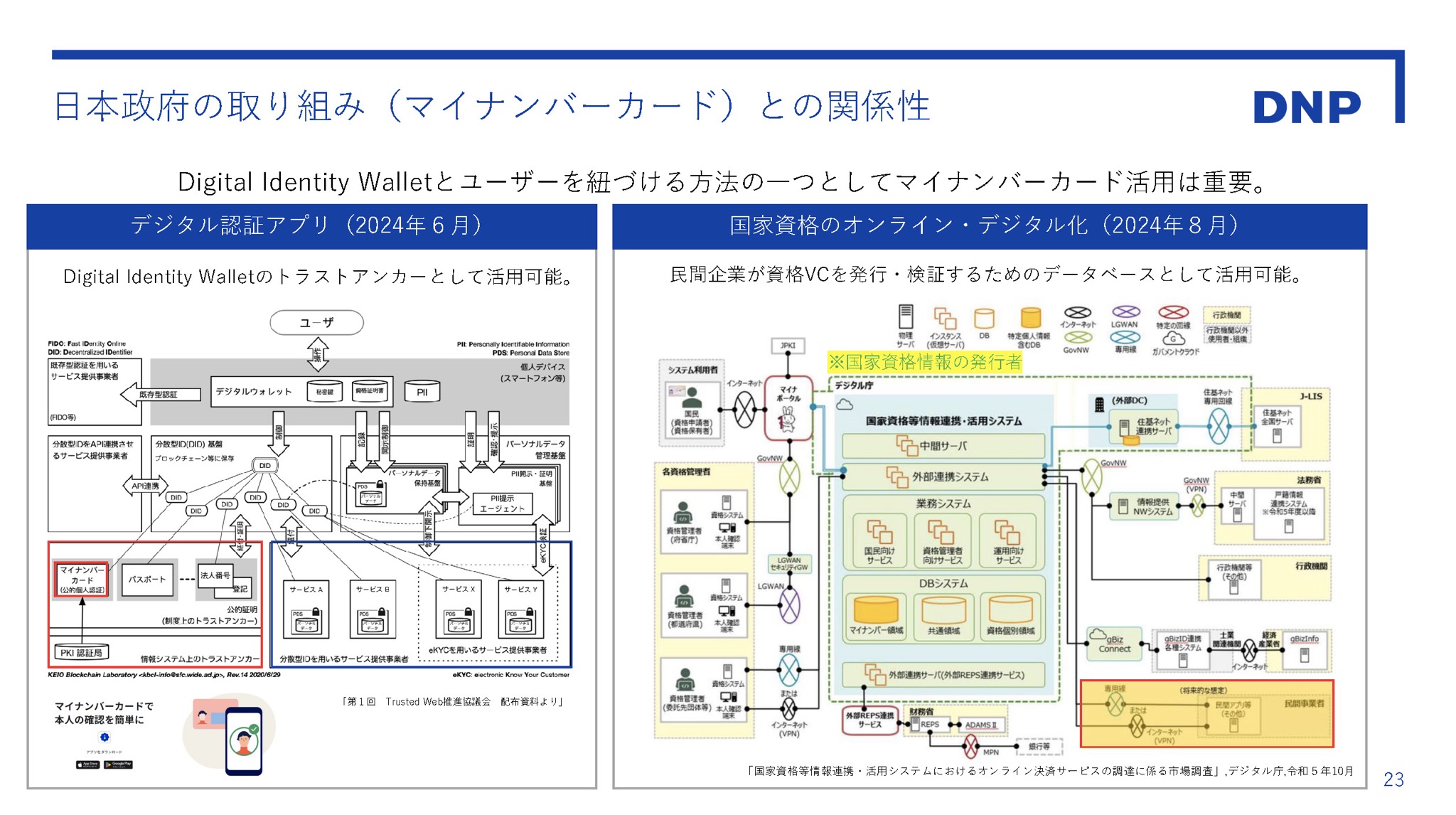

DNPでは現在の日本政府の取り組みにも、Digital Identity Walletを意識した発表が表れていると見る。例えば今年6月からデジタル庁が提供を開始した「デジタル認証アプリ」もまたDigital Identity Walletのコンセプトを踏襲しており、その際の全体のトラストアンカー(信頼の基点)としてマイナンバーカードが位置付けられているという(画面3)。

写真2 大日本印刷 ABセンター 事業開発ユニット 事業開発部の岡本 凜太郎氏

画面3(出典:大日本印刷)

続く今年8月に発表された「国家資格のオンライン・デジタル化」にも、VCの概念が組み込まれており、今後、民間企業が活用することが想定されている。

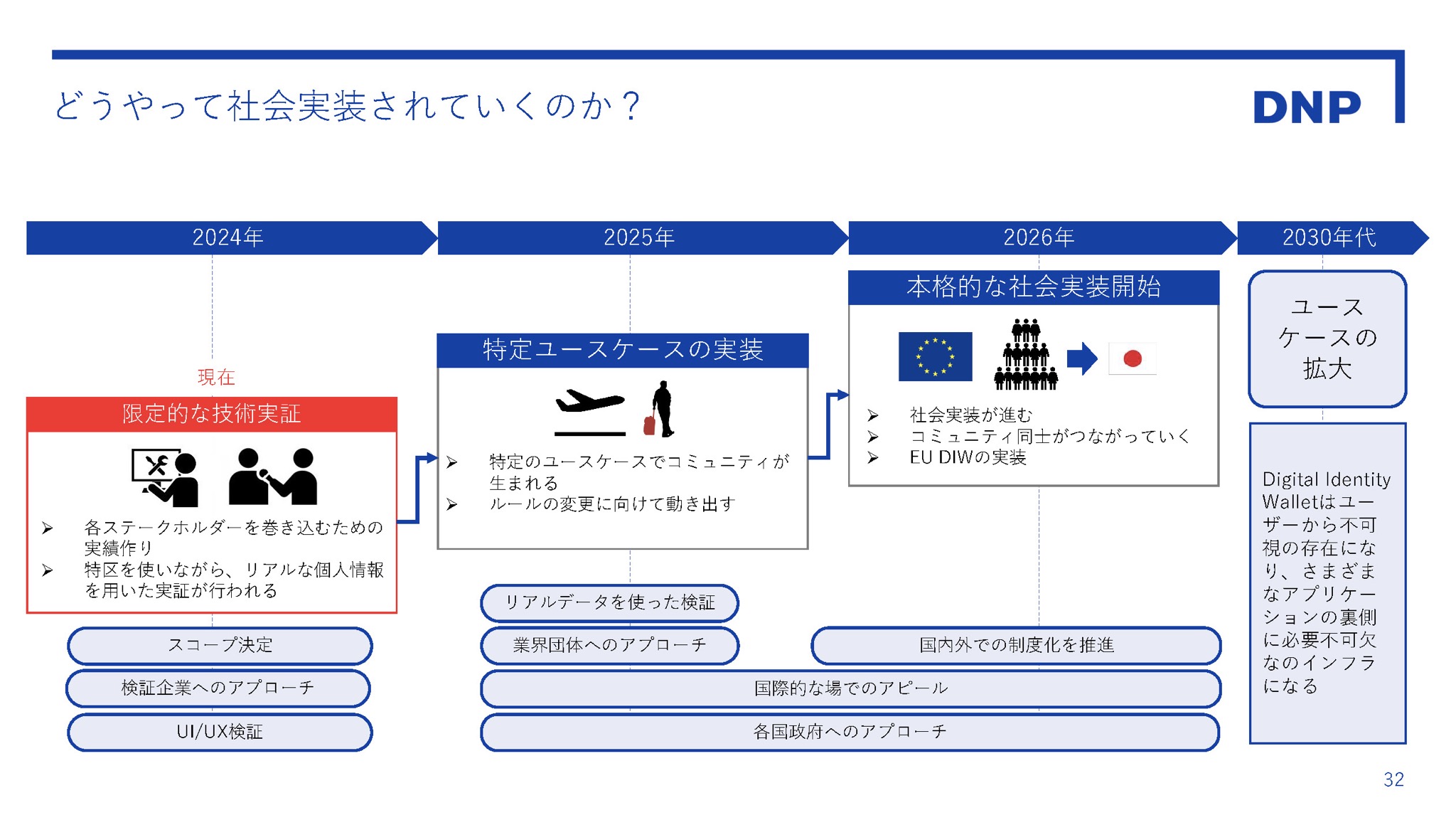

もっとも、これらの例もDigital Identity WalletやVCを活用する1つの形態であり、2030年頃までには官と民を問わず、さまざまな用途で社会実装が進んでいくだろうというのがDNPの予測だ(画面4)。

その節、「Digital Identity Walletを持ったヨーロッパの人たちが日本に訪れるであろう2026年が大きな転機になる」(岡本氏)とされる。それはなぜだろうか。

画面4(出典:大日本印刷)

国境超えて高まる導入気運に、Google・Appleも迅速反応

「分散型ID」に始まり、「Verifiable Credentials(VC)」、「Digital Identity Wallet」と、ここまで解説を交えてお送りしてきたが、実は世界で分散型IDの検討が最も進んでいるのがヨーロッパであることをお伝えしておきたい。

そもそも分散型IDの発想自体、GAFAなど米国のビッグテックに対するヨーロッパの対抗意識を取り混ぜながら進んできた経緯があると筆者は理解しているが、EU(欧州連合)ではすべての加盟国に対し、国民に2026年までにDigital Identity Walletの提供義務を課している。それらの詳細は省くが、ドイツでは来年、2025年夏の導入予定がすでに決まっている(画面5)。

画面5(出典:大日本印刷)

一方、米国でもNIST(アメリカ国立標準技術研究所)や国土安全保障省(DHS)が主導して、カリフォルニア州などの各州でモバイル運転免許証の取り組みが進んでおり、Digital Identity Walletに協調する動きが出ている。州ごとにそれぞれ異なるベンダーが構築、提供するため、相互運用性の確保が重要になる。

こうした欧米の過発な動きに対して、アジアでは各国独自の取り組みが目立ってしまっているのが現状だ。アジアは、世界人口の6割を占めることもあり、今後の進展が期待されている。

さて、これら一連の世界的なトレンドにGAFAはどう立ち向かおうとしているのか。DNPでは注目すべき動きとして、GoogleとAppleの最近の発表を紹介した。

Googleは2023年8月に、相互運用可能なデジタルウォレットの開発と普及を目指すOpenWallet Foundation(2023年2月設立)にプレミア会員として加わった。またAppleは今年8月、NFC決済のサードパーティー企業への開放を発表。両社の動きは、Digital Identity Walletの世界的な潮流と合致したものと見えなくもない。こうした環境変化を見据えてDNPでは、「(今後の分散型IDに関連する事業展開では)両社と連携しながら社会実装を進めていくことになるだろう」(岡本氏)と見る。

日本でもプラットフォーム提供の動き。民間事業者も分散型IDへの移行にメリットあり

DNPでは今年8月末から「分散型ID」に基づくデジタル証明書(Verifiable Credentials=VC)を発行・検証する「DNP分散型ID管理プラットフォーム」の提供を開始している。金融・通信・旅行・自動車・教育などの業界を中心に提供し、関連する製品とサービスを含めて2029年度までに累計35億円の売上を目指すとしている。

本記事では前段の解説で「国民ID」などややスケールの大きな話題が続いたが、一般の企業にとっても分散型IDの導入は今後、避けて通れない重要な検討事項となりそうだ。これは「なりすまし」や「フェイク」といった単語に象徴されるように、近年急増している不正事件や情報漏洩事故の対策として、分散型IDに適合したシステムが有効だからだ。

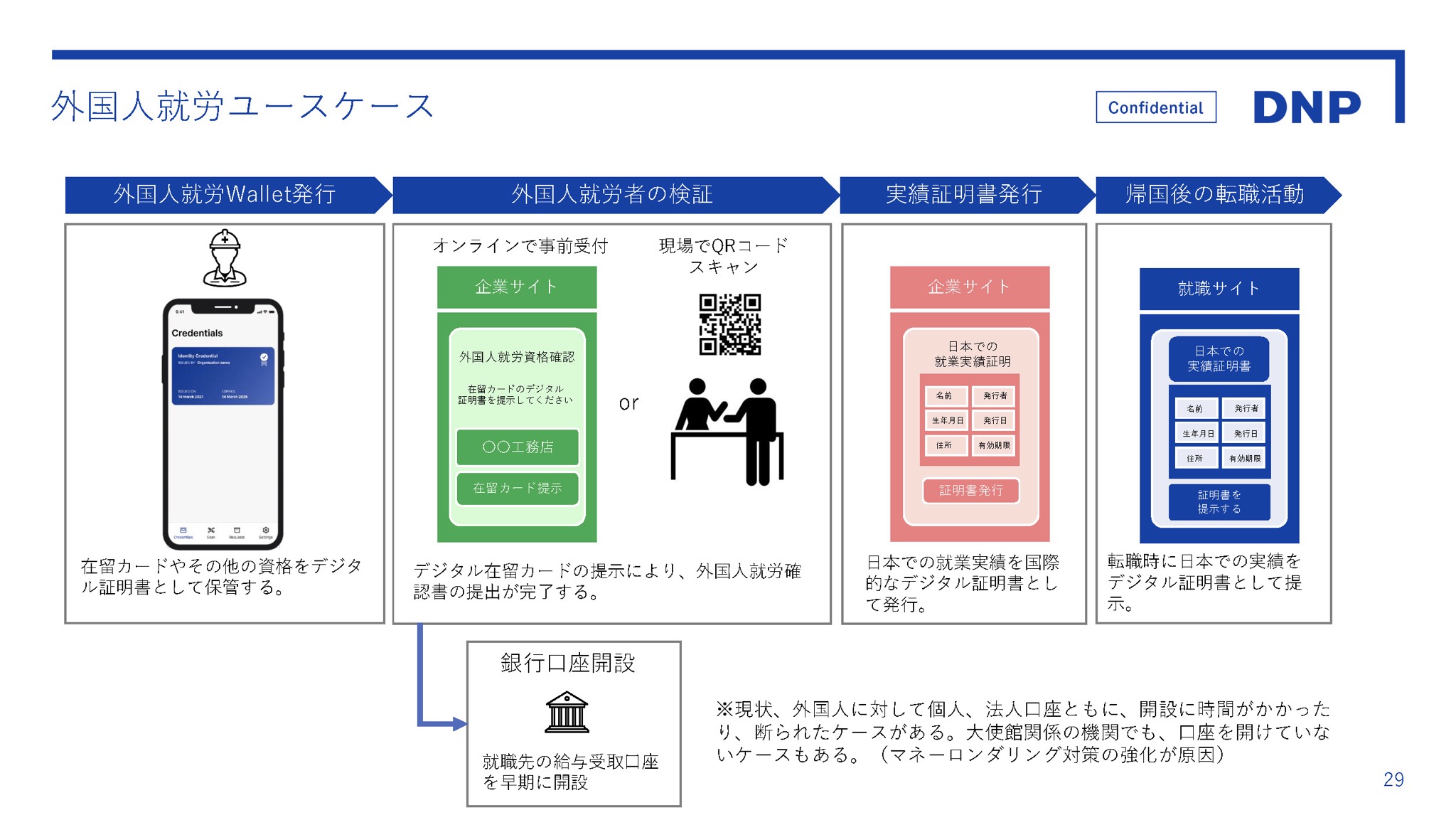

「IDカードや身分証明書の偽装」に着目してみると、在留カードやマイナンバーカードを偽装する事件が報道で後を絶たない。企業からすると、目の前に提示された証明書が本物かどうか、判別が難しくなってきている。例えば企業が外国人就労者を迎える場合に、VCを用いた身分証明の仕組みが利用できれば、国を跨いでいてもデジタルでの真正性確認が可能となるだけでなく、手続きを効率的に進めることができる(画面6)。

画面6(出典:大日本印刷)

さらに影響範囲が広いのが、企業が収集する個人データの管理にまつわる課題だ。日本の個人情報保護法や欧州のGDPR(一般データ保護規則)などにより、個人データの収集、保存、処理には厳しい義務が課せられている。違反すれば罰則や制裁金も免れず、「DXの基本形であるデータの蓄積・分析が通用しなくなってきている」(岡本氏)

こうした社会課題に対して、DNPでは分散型IDを用いることでの解決を提案していきたい意向だ。

DNPでは「当社はもともとICカードの提供を通じてアナログの場面でTrust(信頼)を作り、エコシステム作りに長年携わってきた。分散型IDでもエコシステムを構築する仕組みを提供していきたい」(岡本氏)と話している。

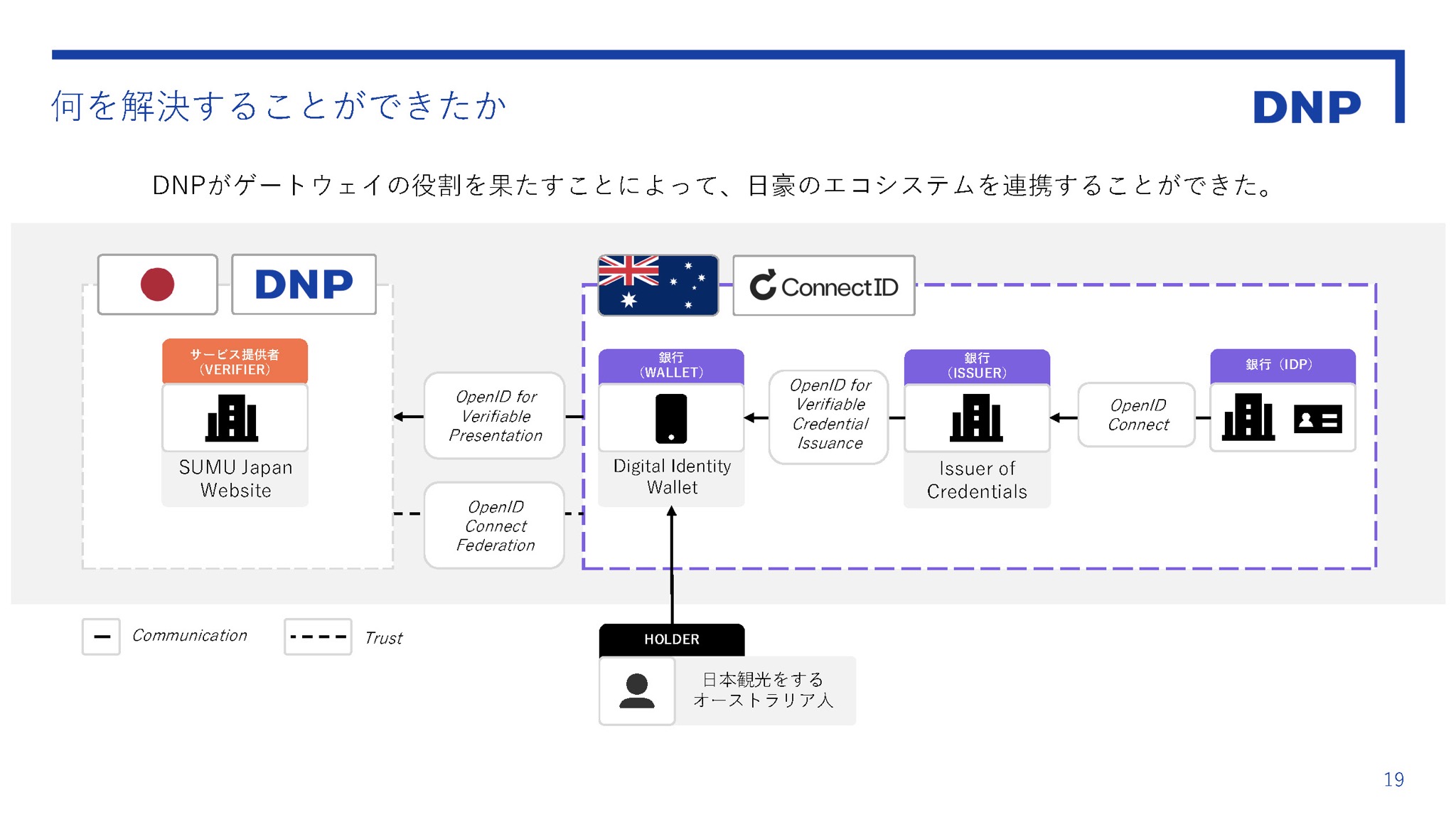

画面7 2024年5月には三菱UFJ銀行と共同で、日豪でそれぞれ構築した分散型IDシステム間での相互接続に関して実証実験を行った。オーストラリアから来日した観光客が保有する現地ID、「ConnectID」を用いて、日本国内でも身元証明をスムーズに行えることを確認したという(出典:大日本印刷)