ペイパル(PayPal)は5月21日、東京・港区の同社東京オフィスにて同社のテクノロジー戦略に関する記者説明会を開催した。来日したPayPal インド・テクノロジーセンター ジェネラルマネージャー(GM)で、エンジニアリング部門VPのGuru Bhat氏(写真1)が説明した。同社のシステム開発動向から、気になる日本でのモバイルNFC対応など、記者団の質問に同氏が答えた。

写真1 PayPal インド・テクノロジーセンター ジェネラルマネージャー(GM) エンジニアリングVPのGuru Bhat氏

毎秒2万ドル、1日2,500万件の処理を支える

「PayPal」といえば、あらかじめ自身のアカウントをカードや銀行の預金口座を登録して開設しておけば、ネット決済の際には象徴的な「PayPalボタン」をタップしてログインするだけで、決済が完了できる仕組み。この一見シンプルな手順の裏側を技術で支えているのが、同社テクノロジーセンターで汗を流すスタッフやエンジニアたちだ。Guru Bhat氏はこの最高峰に立つ人物で、ジェネラルマネージャーの役職に加えて、つい最近エンジニアリング部門のVPにも就任した。

「われわれは、デジタル&モバイル経済の『オペレーティングシステム(OS)』になりたい」。Guru氏がそう述べて披露したスライドには、PayPalの果たす機能や役割が圧倒的な数値実績と並んで整理されていた。消費者のアクティブアカウントは2億5,500万件、加盟店アカウントは2,200万件、200を超える国や地域でサービスを提供している(いずれも2019年3月31日時点)。そしてこのマーケットを、プロセッシング処理、リワード管理、レポート、リスク管理、マーケティングといった数々のシステムによって下支えしてきた(写真2)。

写真2 PayPalサービスの提供状況とシステムの概要

「単に決済処理だけでなく、金融サービスのリーディングプロバイダーとしてリードしていく」とGuru氏は説明するが、PayPalが手掛ける事業領域としては「金融・決済」が唯一。それは世界中どこを取っても変わらない。ただ、事業の裾野はテクノロジーの進化によって広がりつつあるようだ。

例えば、PayPal加盟店である中小店舗への融資。日常の決済からPayPalが得る各社の財務データを活用したサービスだ。また、不正が疑われる取引を検知して、中止判断を加盟店に促すなどのリスク検知サービスも提供している。「毎秒約2万ドル(約200万円)近い金額の処理をこなし、1日に2,500万件に上る取引を処理している。こうしたPayPalの実績と取引データの蓄積をもって、買い手と売り手の双方に強力な『信頼』を提供できる」(Guru氏)

他方で、PayPalとして経済圏を閉じるのではなく、他社との連携にも積極的だ。一見、競合にも見えそうなステークホルダー(事業者)とは、協業先として組むことが増えているという。「実際、Facebook、Instagram、Googleといったプロバイダーに対しては、テクノロジープラットフォームとして機能を提供している」(Guru氏)

ただし、Guru氏は「カスタマーデータは誰とも共有しない。世界で最もトラステッドなブランドになりたいと考えている」と補足した。欧州のGDPR(一般データ保護規則)を意識した発言ともいえる。

買い手と売り手が結託して行う不正取引を未然に検知

Guru氏が今後、PayPalに実装していく技術の方向性として、「(生体認証などの)高度な開発」「機械学習とAI」「アンビエントな経験」の3つを挙げた(写真3)。このうち「アンビエントな経験」については説明が必要だ。Guru氏の言葉を借りれば、意識しなくても自然に処理される経験のことを指す。「例えば、この部屋の照明やエアコンの電源が入っていることをわれわれは常に意識していない。決済サービスもそのような形になるべきだ」(Guru氏)

写真3 将来の方向性は3つ

この言葉から想像されるのは、Uberが提供しているような「支払いという行為を必要とせずに、支払いが完了するサービス」だろう。しかし、Guru氏の頭の中にあるのは一歩先に進んでいる。それは、決済時に必要なパスワードやPIN、ワンタイムパスワードの入力といった行為などを省略することを含む。「AI(機械学習)の判断と生体認証とを組み合わせれば、当事者の通常の行動パターンや挙動から本人を特定できるだろう」(Guru氏)。

さらに具体的な例を挙げてくれた。「買い手と売り手が元々からの知り合いで、『商品が壊れていた』と、結託してPayPalにクレームする事例があったとする。こうしたものはアルゴリズムによって、不正に関与する可能性が分析できる。ミリ秒単位で実行されるので、実際にそれが起こる前に、事前に防止できる」(Guru氏)。どこかのSF映画で見たような世界だが、電子決済システムの進化の方向性が垣間見える。

システムの実運用面では「クラウド」の活用が進んでいるという。PayPalがeBayから独立した2015年以降、クラウドへの移行が進んだことでシステムの「可用性(Availability)」が大幅に上昇。それまで1年間に8回だったシステム更新が、現在では1年間に2万4,000リリースの更新を数えるという(写真4)。

写真4 クラウド移行の意義と重要性を説明したスライド

プライベートクラウドから始まり、現在では一部にパブリッククラウドも使用する。昨年11月のサンクスギビング(米国とカナダの祝日)の際には、取引が一時的に急増し、1分間に3万4,000件の処理をこなしたが、ここにも需要に合わせてリソースの増減が可能なクラウドのメリットが生きたという。加えて、世界各国にまたがって展開するPayPalとあって、各国それぞれの規制要請への対応は必須。データ管理上の問題からもクラウドが貢献している。「コストの効率化はもちろんだが、(クラウド採用の)一番大きな理由は『イノベーション』への対応。クラウド環境で使われるものが増えているためだ」とGuru氏は話す。

米国ではGoogle PayのNFC決済にPayPalが登録できる

当日の説明は技術面での方向性が中心だったこともあり、記者からはニュースとしてわかりやすい、PayPalのモバイルNFCへの今後の対応について質問が相次いだ。

Googleが展開するモバイルNFC対応のウォレットサービス「Google Pay」は現状、日本ではFeliCa技術を採用する各種電子マネーのみが搭載できるが、海外ではISO/IEC 14443ベースの国際決済ブランドを搭載可能なサービスとして提供されている。

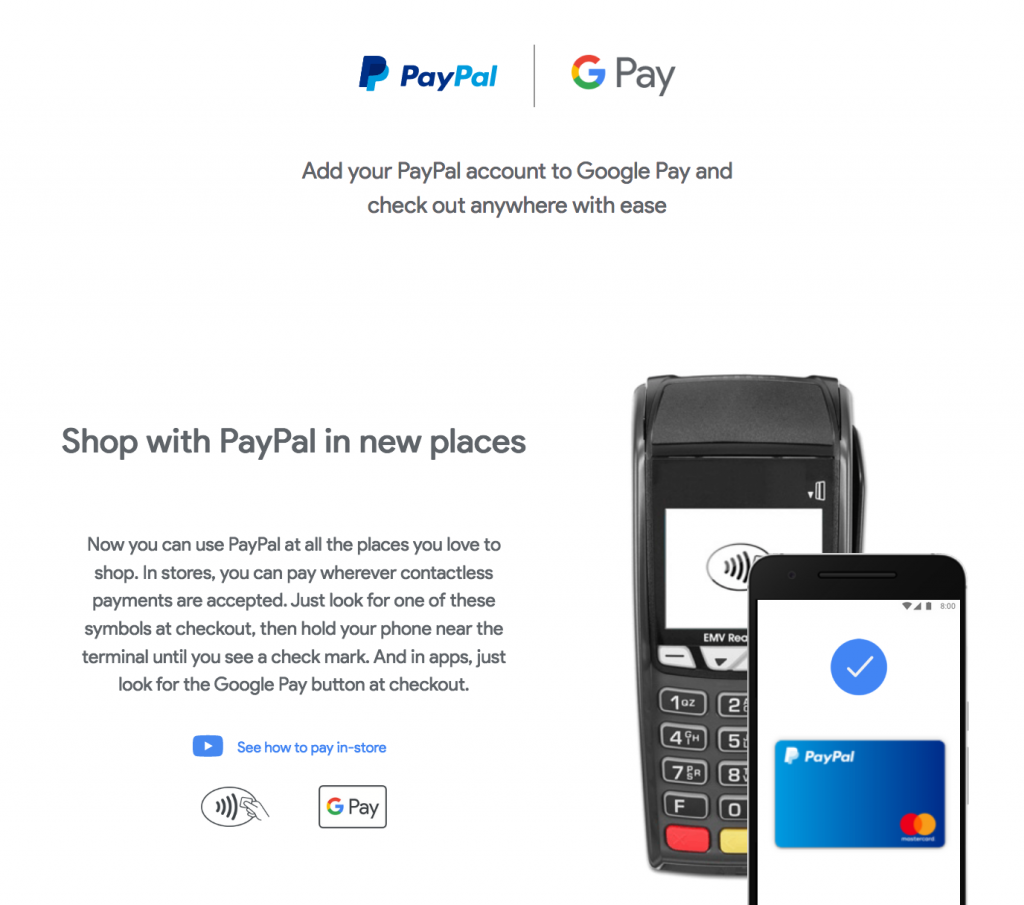

さらに米国では、国際決済ブランドカードの他にPayPalアカウントでも登録できるようになっており(写真5)、EMVコンタクトレスのアクセプタンスマークの付いた決済端末を設置しているお店ではスマートフォンをかざして決済できる。

写真5 Google PayにPayPalを登録して利用が可能(出典:米・Googleのホームページより。https://pay.google.com/about/paypal/)

このサービスに関して導入地域を拡大する見通しについてGuru氏は、「米国以外の市場についてもタイミングを見計らって導入していきたい。特に日本は、重要な市場と認識している」と含みを持たせた。ただし、PayPal日本事務所からの公式コメントでは「検討していることは事実だが、現時点での決定事項はない」とのことだった。

なお、これらモバイルNFCのサービスでは、スマートフォンアプリ上などではカード番号をそのまま保存せずに、別の符号に変換したトークンによって取引を行う「トークナイゼーション(トークン化)」技術を採用するのが一般的だ。この用語自体がよく使われるようになったのは比較的最近のことだが、Eメールアドレスだけで決済できるPayPalはさかのぼること20年前の1999年から採用しており、10億件以上が利用されているのだという(写真6)。

PayPalでは店舗店頭でのモバイルNFC利用に限らず、ネット決済にもトークナイゼーションを採用することで、Facebookやピンタレストなどのパートナー企業との連携を深めている(写真7)。

写真6 Eメールアドレスだけで決済できるPayPalでは「トークナイゼーション」を1999年から採用している

写真7 オフライン(リアル店舗)、オンライン(ネット店舗)とを問わずトークナイゼーションが利用できる

深刻な問題が解決できなければ、デジタルマネーには移行しない

さて、説明会の主旨とは少し観点が異なるが、筆者が最も感銘を受けたGuru氏とのやり取りを最後に紹介したい。きっかけは筆者が尋ねた質問、「日本は世界でも突出した現金大国との評判があり、いま国を挙げてキャッシュレスに取り組んでいるところだが、インドから訪日されてみて実際に日本のキャッシュレスは遅れていると感じるか?」。

Guru氏の回答は「日本と同様に、インドでも85%以上の取引が現金で行われている。現金は人類が1,000年以上かけて進化させてきたもの。それが数年でなくなるというのはなかなか難しいと思う」というもの。インドの事情についても以下のようにコメントしてくれた。

「デジタルマネーを使うと深刻な問題が解決できるといった画期的な事例がないと、なかなか移行しないのではないか。インドでは現金の受け渡しによる不正や贈収賄も多く、政府としてキャッシュレス社会を促進させようとしている。確かにキャッシュレスは便利だが、世界中で広く普及するにはまだ時間がかかるだろう」

いまインドでは急速にモバイルマネーの普及が進んでいる、といった言説を目にする機会も多いが、実際にインドで生活している、しかも決済業界に身を置く方から見て、さほどのことでもないのだろうか。ただでさえデジタルマネーの普及を推進するPayPalの技術部門トップとあって、キャッシュレスの普及を手放しに喧伝するコメントを想像していたが、Guru氏の極めて冷静なものの見方に、筆者は不思議と安心感を覚えた。

デジタルなPayPalの仕組みを、人間的な視点を忘れない技術者が支えている。これも今回の説明会の大きな収穫だ。